Судно имеет двойной корпус, изготовленный из стали АК-28. Для защиты в месте столкновения со льдом внешний корпус имеет «ледовый пояс» пятиметровой высоты толщиной 46 мм, в других местах толщина внешнего корпуса около 30 мм. Корпус покрыт полумиллиметровым слоем специальной краски «Инерта-160» для уменьшения трения. Водный балласт, который может быть перемещен для поддержания остойчивости судна находится между внешним и внутренним корпусами. Корпус судна разделен на 8 водонепроницаемых отсеков, по центру расположена пятиуровневая надстройка. Используется пневмообмыв для защиты корпуса от обмерзания.

Судно может колоть лед, двигаясь как вперед, так и назад. Реверсирование двигателя (смена направления вращения от полных оборотов в одну сторону до полных в другую) занимает 11 секунд при весе винта 50 т.

Судно может самостоятельно пройти тропики для работы в Антарктике, но тогда при пересечении тропиков температура в отдельных помещениях может подниматься выше 50 градусов по Цельсию, что, в свою очередь, может быть губительным для отдельных механизмов судна. Также потребуется снизить мощность установки до минимума.

«Севморпуть» – ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой. Построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 февраля 1986 года. Введен в строй в 1988 году.

Судно предназначено для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы. Способно самостоятельно следовать во льдах толщиной до 2 м.

Японцы построили не совсем удачное грузопассажирское судно «Муцу». Планировали ввести его в эксплуатацию в 1972 году, но в целях безопасности пришлось усовершенствовать систему радиационной защитой реактора, что привело к задержке в строительстве.

После длительных ремонтов было предпринято несколько коротких выходов в море. Судно имело множество технических проблем и официально так и не было принято в эксплуатацию. Японские рыбаки устраивали масштабные демонстрации протеста против «Муцу». В 1990 году было официально заявлено, что испытания ядерной силовой установки прошли успешно. С 1990 по 1992 годы было проведено несколько опытных плаваний. Несмотря на наличие позитивных результатов, целесообразность проекта была под вопросом, поэтому в 1995 году реактор был удален и началась ядерная дезактивация. «Муцу» было списано, так ни разу и не приняв коммерческого груза.

Немцы построили торговое и исследовательское судно с ядерной энергетической установкой «Отто Ган». Проектирование подобных торгово-исследовательских судов для выяснения целесообразности использования атомной энергии в гражданском флоте началось в Германии в 1960 году. Судно было заложено в 1963 году компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft в городе Киле. Спуск на воду состоялся в 1964 году. Судно было названо в честь выдающегося немецкого радиохимика, нобелевского лауреата, открывшего ядерную изомерию и расщепление урана.

В 1968 году был запущен 38-мегаваттный атомный реактор судна, и начались ходовые испытания. В октябре того же года «Отто Ган» был сертифицирован как торговое и исследовательское судно.

В 1972 году, после четырех лет работы, реактор был перезаправлен. Судно прошло около 250 000 морских миль (463 000 километров), использовав 22 килограмма урана.

В 1979 году прошла деактивация судна. Его реактор и двигатель были заменены на обычную дизельную силовую установку. К этому времени судно прошло 650 000 морских миль (1 200 000 километров) на ядерном топливе, побывав в 33 портах 22 стран.

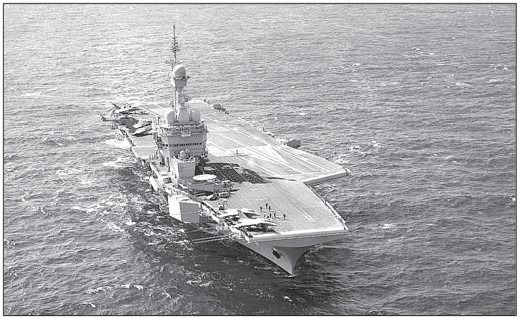

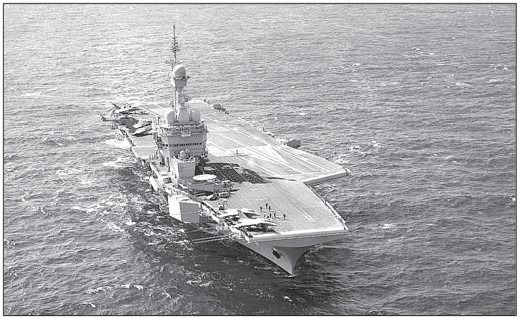

Флагман французского военно-морского флота, единственный действующий авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» являлся примером атомного авианосца.

Это был первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой и первый атомный авианосец, построенный за пределами США. Среди авианосцев других стран, исключая США, это второй по величине (после российского «Адмирала Кузнецова») и самый боеспособный авианесущий корабль. Строительство начато в 1989 году, на воду был спущен в 1994 году, введен в эксплуатацию с 2001 года.

«Шарль де Голль» – первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой

Авианосец выполнен по традиционной схеме – с надстройкой, сдвинутой к правому борту, и угловой палубой. Угловая полетная палуба имеет размеры 21,6u 195 м. Для взлета самолетов предназначены две паровые катапульты C-13F, изготовленные во Франции по американской лицензии. При длине стартовой дорожки 75 м они разгоняют самолеты массой до 25 т до скорости более 200 км/ч с темпом запуска 1 самолет в минуту. Аэрофинишеры способны принять один самолет каждые 36 с.

Авианосец «Шарль де Голль» невелик по сравнению с американскими аналогами. Длина составляет 261,5 м, ширина 64,36 м, высота 75 м. Водоизмещение более 40 600 т. Вмещает 1 960 человек экипажа, а также 800 пехотинцев на бронетранспортерах.

Авианосец оснащен атомной установкой, достаточно мощной для ежегодных походов на расстояние до 1150 тысяч морских миль без ограничений по общей продолжительности. Автономность составляет около 45 дней. Проектом предусматривалось годовое пребывание в море (с условием пополнения запасов). Авиапарк включает до 40 самолетов. Это истребители палубного базирования «Рафаль М», модифицированные для палубного взлета и посадки штурмовики «Супер-Этандар», самолеты разведки и связи «Грумман E-2 Хокай», вертолеты SA-365. Максимальная вместимость – до 100 самолетов на срок до 7 дней.

Корабль располагает радиолокационными комплексами средней и малой дальности. Собственное вооружение включает оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы, а также комплексы ПВО (в частности, зенитные ракеты типа Aster).

Атомный ракетный крейсер – подкласс ракетных крейсеров, отличающийся от других кораблей этого класса наличием ядерной энергетической установки. Первые атомные крейсеры появились в 1960-х годах. В связи со значительной сложностью и крайне высокой стоимостью они имелись лишь в ВМС сверхдержав – США и СССР. В настоящий момент атомные ракетные крейсеры эксплуатируются только в России.

В 1960-х годах главной задачей Советского Военно-Морского флота считалась борьба с атомными подводными лодками вероятного противника. Это привело к появлению невиданного ранее класса – больших противолодочных кораблей (БПК), чьей задачей стала противолодочная оборона (ПЛО) в морской и океанской зоне. Первенцем этих программ стал БПК проекта 61. На его концептуальной базе в 1962 году и начал создаваться проект 1144 атомного БПК. В соответствии с веяниями времени водоизмещение корабля поначалу ограничивалось 8000 тонн. Основным вооружением нового БПК должен был стать перспективный универсальный ракетный комплекс (УРК), способный поражать все типы целей – воздушные, надводные и подводные. Дополнять его должны были артустановки калибра 57–76 мм, РБУ, торпедные аппараты и беспилотный вертолет.