В последние годы были предприняты успешные попытки подсчитать издержки коллективизации и рост экономики при Сталине средствами современной экономической науки. В опубликованном в 2011 году исследовании российский и британский историки экономики Андрей Маркевич и Марк Харрисон подсчитали данные ВВП России и СССР с 1913 по 1928 год

[478]. Обработав огромный массив данных, они смогли связать картину роста ВВП в Российской империи и в СССР начиная с конца 1920‐х. Это позволило убедительно показать, что весь экономический рост эпохи «сталинской индустриализации», десятилетиями завораживавший наблюдателей и использовавшийся пропагандой для демонстрации успеха советской модели, — не более чем возвращение к дореволюционному тренду роста российской экономики.

Следующий важный шаг — собственно расчет эффективности сталинской индустриализации — предприняли Михаил Голосов, Сергей Гуриев, Антон Черемушкин и Олег Цивинский в исследовании «Был ли Сталин необходим для экономического развития России»

[479]. Используя современные методы макроэкономического моделирования, авторы сравнили данные роста экономики в годы индустриализации (1928–1940) с ростом, который мог бы иметь место, если бы экономика развивалась по дореволюционным сценариям или по сценариям новой экономической политики 1920‐х годов. Обоим сценариям сталинская экономика безусловно проигрывает. Особенно любопытно сравнение советской индустриализации с японской, ведь до Первой мировой войны японская экономика находилась примерно на том же уровне и развивалась примерно теми же темпами, что и российская.

В отличие от Советского Союза, Японии <…> удалось провести индустриализацию без репрессий и без разрушения сельского хозяйства — и добиться при этом более высокого уровня производительности и благосостояния граждан

[480].

Авторы приходят к выводу, что коллективизация, неумелое планирование, гигантомания, огромный приток плохо обученной рабочей силы в годы индустриализации привели к падению производительности не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Производительность в сельском хозяйстве вернулась к дореволюционному тренду только к концу 1930‐х годов, но производительность в промышленности в это время отставала даже и от него (и была в полтора раз ниже, чем в 1928 году). Кроме того, за 1928–1940 годы благосостояние каждого жителя СССР снизилось на 24 %. Чтобы ответить на вопрос, не были ли эти жертвы оправданы работой на долгосрочную перспективу, авторы подсчитали гипотетический эффект индустриализации в наиболее благоприятных условиях (без негативного эффекта Второй мировой войны). Оказалось, что при наиболее благоприятной конъюнктуре выгоды составили бы только 16 % благосостояния, то есть не покрыли бы издержки. Авторы статьи отмечают:

Итак, на вопрос «нужен ли Сталин?» мы можем дать только один ответ — твердое «нет». Даже не учитывая трагические последствия голода, репрессий и террора, даже рассматривая лишь экономические издержки и выгоды — и даже делая все возможные допущения в пользу Сталина — мы получаем результаты, которые однозначно говорят о том, что экономическая политика Сталина не привела к положительным результатам. Мы считаем, что сталинскую индустриализацию не следует использовать в качестве истории успеха в развитии экономики. Сталинская индустриализация — пример того, как насильственное перераспределение значительно ухудшило производительность и общественное благосостояние.

Приведенная здесь расшифровка кратких тезисов — лишь пример основы для программы их популяризации. В рамках работы общественного аналога комиссии правды соответствующая литература должна становиться достоянием широкой публики, а изложенные в ней факты и цифры — основой для образовательных программ, научно-популярных книг, интервью и публичных лекций, фильмов и инфографики. Пример того, как может выглядеть такая популяризация, — пятнадцатиминутный интерактивный документальный фильм «Павшие во Второй мировой войне» специалиста по визуализации данных Нейла Халлорана

[481].

Ил. 79. Кадр из фильма Нейла Халлорана «Павшие во Второй мировой войне»

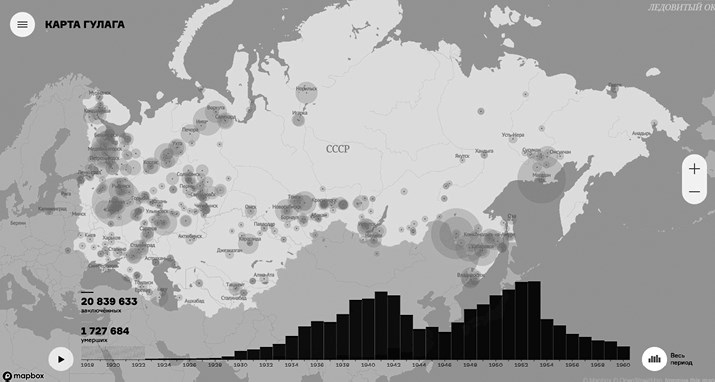

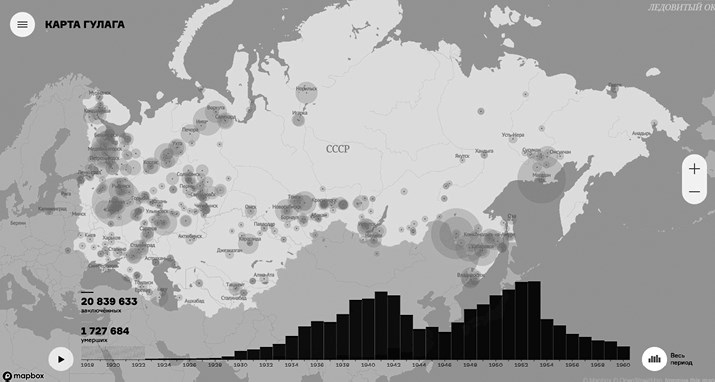

Такие проекты в России уже существуют. Например, сайт «Карта Памяти: Некрополь террора и Гулага»

[482], созданный Фондом Иофе на базе данных «Мемориала». В 2017 году Государственный музей ГУЛАГа представил виртуальный проект «Интерактивная карта ГУЛАГа»

[483]. Это визуальная репрезентация, представляющая собой пополняющуюся базу данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших в СССР с 1918 по 1960 год. Над созданием проекта (он создан на государственные деньги) работали представители «Мемориала», независимые исследователи, сотрудники государственных архивов и музеев. Источником данных для создателей карты послужили, в частности, базы общества «Мемориал». Этот проект, таким образом, — интересный пример объединения усилий всех сил общества по мемориализации памяти о государственном терроре, своего рода модель работы примирения.

Ил. 80. Скриншот главной страницы сайта «Интерактивная карта ГУЛАГа». Предоставлено Музеем истории ГУЛАГа (gulagmap.ru)

Принципам организации работы по популяризации правды о советском государственном терроре будет посвящена следующая, заключительная глава этой книги.

6

ИНФРАСТРУКТУРА «ПРОРЫВА ПАМЯТИ»

Известный российский физик-ядерщик Ксения Разумова многие годы была увлечена идеей издать воспоминания Ольги Лодыженской, своей тети, происходившей из обедневшего дворянского рода.