2. Мотопехота на бронетранспортерах впереди – непосредственно за мотопехотой следуют танки (см. рис. 5). Такой вариант применяется при наступлении на закрытой или труднопроходимой для танков местности, при наличии плотных минных полей и противотанковых рвов, а также ночью, в сумерках, в тумане и при снегопаде.

При таком боевом порядке мотопехота, наступающая в основном на бронетранспортерах, прокладывает путь танкам, прикрывает их от неожиданностей и, вклинившись в расположение противника, создает танкам условия для прорыва в глубину неприятельской обороны. Танки из глубины поддерживают наступление мотопехоты, подавляя огнем из пушек и пулеметов действующие огневые точки, а также противотанковые средства противника, и совместно с мотопехотой расширяют участок прорыва. Путем нанесения ударов в глубину обороны противника они препятствуют подходу его резервов и, уничтожив артиллерию, нарушают всю систему обороны неприятеля. Основная масса своей артиллерии поддерживает действия мотопехоты. При этом особенно важно уничтожать танки и подавлять противотанковые средства противника, а также обеспечивать защиту флангов наступающей боевой группы.

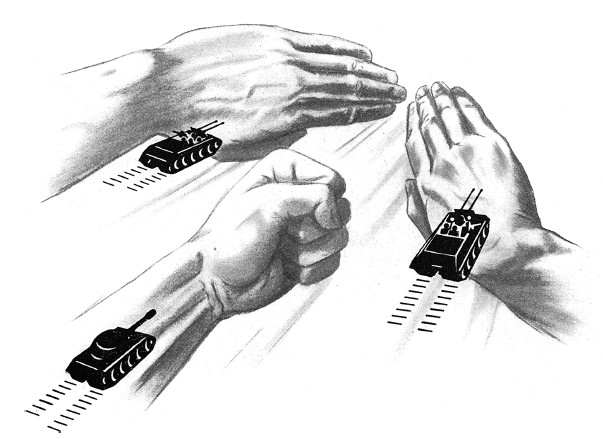

3. Танки и мотопехота атакуют с разных направлений и встречаются у цели наступления (см. рис. 6). Этот вариант особенно эффективен, если удастся достичь эффекта полной внезапности. Он позволяет одновременно нанести удар большой силы, как войсками, так и огнем, и вынуждает обороняющегося рассредоточить огонь. Однако возможность осуществления такого способа взаимодействия в значительной степени зависит от условий местности, наличия удобного обзора и требует тщательного планирования. Такой вариант применим лишь к хорошо подготовленным войскам, имеющим соответствующий боевой опыт. При этом с особенно большими трудностями сопряжена артиллерийская поддержка, ведь необходимо будет ставить сосредоточенный заградительный огонь, как перед наступающей мотопехотой, так и перед танками.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

4. Спешенная мотопехота впереди – танки следуют за мотопехотой (см. рис. 7). Этот вариант применяется, как правило, лишь в тех случаях, когда танковые боевые группы вынуждены наступать:

– на заранее подготовленную оборону противника, усиленную полевыми или долговременными оборонительными сооружениями;

– с форсированием реки при сильном неприятельском сопротивлении;

– в лесу, на болотистой местности, ночью при видимости менее 50 м;

– в теснинах, в горной местности и т. д.

В большинстве случаев такое наступление будет сопряжено со значительными потерями в живой силе и технике.

Однако и в ходе наступления, осуществляемого по одному из первых трех вариантов, вся мотопехота или часть ее будет вынуждена на отдельных участках спешиваться и некоторое время вести бой в пешем порядке. В этих случаях исключительное значение приобретает артиллерийская поддержка мотопехоты. В основном она будет проводиться по принципу поддержки наступления обычной (немоторизованной) пехоты.

5. Мотопехота ведет наступление самостоятельно – танки обеспечивают огневую поддержку (см. рис. 8). Этот вариант менее всего характерен для танковых войск, так как при нем не используются высокая подвижность и эффект морального воздействия атакующих танков. Танки в этом случае, по существу, превращаются в бронированную артиллерию. Такой вариант может быть целесообразным лишь тогда, когда из-за недостатка артиллерии ее задачи приходится возлагать на танки.

Приведенные выше варианты тактического взаимодействия подразделений в танковой боевой группе нельзя рассматривать как застывшую схему. Обычно в ходе наступления последовательно или одновременно будут применяться два или даже три различных варианта. Однако при их выборе в каждом случае постоянными являются два условия:

– все офицеры, унтер-офицеры и рядовые боевой группы должны быть обучены взаимодействию и понимать, что от успешного выполнения боевой задачи каждым из них зависит успех боя всей боевой группы в целом;

– все командиры от командира батальона до командира взвода должны иметь радиосвязь с соответствующими командирами мотопехотных или танковых подразделений.

Рис. 8

В заключение необходимо подчеркнуть, что из всех родов войск, входящих в состав боевой группы, наибольшей силой огня обладает артиллерия. Без превосходства в артиллерийском огне даже в современных условиях осуществлять танковые атаки крайне трудно. Артиллерия способна наблюдаемым или ненаблюдаемым сосредоточенным огнем подавить на продолжительное время одиночные или групповые цели всех видов. Это не может быть достигнуто ни танковыми пушками вследствие ограниченного боекомплекта и большой настильности огня, ни тактической авиацией ввиду ограниченного времени ее применения.

Артиллерия, особенно после создания бронированных самоходных артиллерийских установок, способных в любое время следовать вплотную за наступающими танками в постоянной готовности к открытию огня, стала средством, которое расчищает путь для любой танковой атаки. Эффективность действий артиллерии повысится, если ее наблюдатели, укрытые броней, смогут следовать совместно с наступающими танками первого эшелона, имея непосредственную радиосвязь с командирами танковых и мотопехотных подразделений.

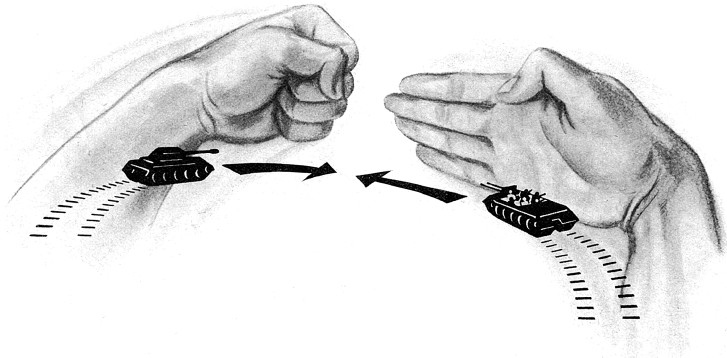

На основе изложенного материала о танковой боевой группе можно сделать вывод о том, что на современном поле боя решающих успехов может добиться лишь такая воинская часть, в которой тесно взаимодействуют все рода войск. И танковая боевая группа, рожденная на основании опыта минувшей войны, является идеальным фундаментом для этого. Ее подразделения, взятые по отдельности, действуют как широко расставленные пальцы открытой руки, но взятые вместе обладают ударной силой сжатого кулака.

Танковый батальон

Вооружение и организационное строение

В качестве стандартного танка танкового батальона, а следовательно, и бронетанковых войск в целом можно рассматривать средний танк весом 40 т с дизельным двигателем воздушного охлаждения, имеющим удельную мощность порядка 20 л. с. на 1 т веса. При этом немецкий опыт говорит о том, что предпочтение следует отдавать маневренности, скорости движения и бронепробиваемости танковой пушки, а не броневой защите танка. Танк с 90-мм пушкой и бронекорпусом удобной формы должен превосходить соответствующие танки противника по эффективности вооружения, не уступая им по другим характеристикам. Дальнейшее увеличение калибра пушки привело бы к уменьшению подвижности танка и возимого боекомплекта, что не может быть компенсировано ни большей дальностью стрельбы, ни более эффективным одиночным выстрелом. Эти преимущества проявляются лишь на фазе взаимного сближения танков перед боем и могут быть сведены на нет за счет увеличения маневренности и умелого использования местности. Зато недостатки танков с орудием более крупного калибра неизбежно скажутся на всех фазах танкового боя и на всех способах боевого применения танков.