Командир батареи в ходе боя обязан был принимать решения и действовать в интересах всего дивизиона, а в тех случаях, когда связь с командным пунктом дивизиона нарушалась, проявлять инициативу. Если находившийся на огневых позициях дивизион представлял собой по большей части тактическое подразделение управления огнем, то батарея являлась «приспособлением для стрельбы». Таким образом, особое внимание командира батареи, находящейся на огневой позиции, сосредоточивалось на обеспечении ведения эффективного огня. Однако для полного раскрытия потенциала командира батареи требовалось, чтобы он мыслил тактически в соответствии с общей задачей дивизиона, особенно если дивизион оказывал непосредственную огневую поддержку боевым частям. При этом для достижения успеха в бою решающее значение имел личный контакт командира батареи с командиром поддерживаемого подразделения.

То обстоятельство, что в ходе Второй мировой войны артиллерийский дивизион превратился в единую «огневую единицу», не сняло с командира батареи ответственности за принятие в необходимых случаях самостоятельных решений.

Огневые позиции батареи оборудовались с учетом возможности ведения круговой обороны, для чего принимались необходимые меры. При длительном пребывании на одной огневой позиции она превращалась в опорный пункт. За счет окапывания и создания укрытий огневых позиций орудий, а также мест размещения орудийных расчетов позиции становились относительно малоуязвимыми даже во время сильного артиллерийского обстрела противника. При этом орудие на огневой позиции должно было располагаться таким образом, чтобы иметь возможность вести огонь во всех направлениях.

Каждая батарея обязана была подготовить запасную позицию. При постановке минных и проволочных заграждений учитывалось, чтобы они не мешали орудиям производить быструю смену огневых позиций даже ночью. Все мероприятия по маскировке требовалось проводить очень тщательно.

Кроме постоянных наблюдательных пунктов в батарее нередко выделялись и выдвигались вперед подвижные наблюдатели (передовые наблюдатели или сам командир батареи). В наступлении они присоединялись к поддерживаемым пехотным или танковым подразделениям и осуществляли тесную связь с их командирами. Действия наблюдателей обеспечивало отделение радиосвязи. После согласования необходимых вопросов с командиром поддерживаемого подразделения передовые наблюдатели самостоятельно управляли огнем батареи, а также докладывали своему начальнику о ходе боя и изменениях обстановки. Исключительно большое значение здесь имело быстрое установление радиосвязи с огневой позицией батареи. Порой удавалось поддерживать связь также и на ходу, однако при этом возникали определенные трудности, связанные с громоздкостью и большим весом тогдашних радиостанций.

Наблюдатель на бронированном разведывательном автомобиле (при поддержании непрерывной радиосвязи с огневой позицией) обычно двигался вместе с боевыми машинами поддерживаемого танкового подразделения. Наблюдатель должен был знать его боевую задачу, направление наступления и местонахождение командира танкистов. Считалось необходимым, чтобы передовой наблюдатель находился в непосредственной близости от командира поддерживаемого танкового подразделения.

Артиллерия резерва Главного командования сухопутных войск

Организационно-штатной единицей артиллерии резерва Главного командования сухопутных войск (РГК) являлся отдельный дивизион трехбатарейного состава. Кроме того, существовали и отдельные батареи. На их вооружении состояли практически все образцы немецкой артиллерии, и в первую очередь тяжелые дальнобойные или специальные орудия, которых не было в дивизиях. Дивизионы РГК, за исключением железнодорожной артиллерии, были моторизованными. Управление частями РГК, объединявшимися в группы, осуществлялось штабами артиллерийских полков особого назначения.

Артиллерия РГК имела большое значение, которое заключалось в возможности быстрой концентрации очень мощной артиллерии на решающих направлениях, как в наступлении, так и в обороне. Артиллерийские части резерва Главного командования сухопутных войск обычно придавались дивизиям, а в порядке исключения – командующему артиллерией корпуса в виде особых артиллерийских групп. Что же касается отдельных батарей особого назначения, вооруженных дальнобойными орудиями, то они обычно находились в распоряжении старшего артиллерийского начальника армии. Переброска частей и подразделений РГК с одного участка фронта на другой служила проверенным средством наделения командиров среднего и высшего звена мощной огневой силой, способной повлиять на исход боя. Такое использование артиллерии резерва Главного командования сухопутных войск нашло особо широкое применение в последние годы войны. Командиры частей и подразделений артиллерии РГК обязаны были не только отлично владеть техникой стрельбы, но и уметь быстро ориентироваться в новой для них тактической обстановке, а также понимать моральное состояние войск.

Артиллерийские корпуса народного ополчения, формировавшиеся с 1944 года, были образованы с целью создания необходимой артиллерийской поддержки войск в виде достаточно крупных самостоятельных соединений на важнейших направлениях сражений. В результате этого должна была быть достигнута унификация в боевом применении артиллерии РГК, соблюдение единых принципов контроля и норм снабжения. Эти артиллерийские корпуса были полностью моторизованными и состояли из пяти дивизионов, в каждом из которых насчитывалось по три или две батареи.

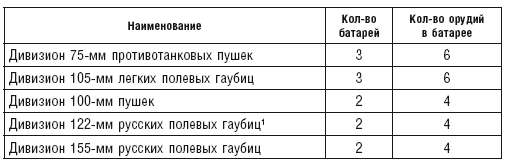

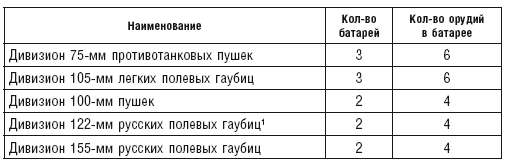

Организационно-штатная структура артиллерийского корпуса народного ополчения выглядела следующим образом:

Дивизион 122-мм русских полевых гаубиц

[40]

Органом управления такого корпуса являлся полноценный штаб (по составу примерно соответствующий штабу бригады), штабная батарея со взводом связи, располагавшим достаточным количеством средств связи. В штате корпуса была также предусмотрена «батарея управления огнем», которую предполагалось оснастить прибором наведения новой конструкции. Однако такого прибора она во время войны так и не получила. Кроме того, в составе корпуса имелась батарея артиллерийской инструментальной разведки, состоявшая из взвода оптической разведки, звукометрического взвода и топографического взвода.

Обычно артиллерийский корпус народного ополчения придавался армейскому корпусу (подчинялся начальнику артиллерии корпуса). Перед ним ставилась задача по усилению огня артиллерии дивизии на главном направлении действий армейского корпуса. Огонь в этом случае накладывался на огневые возможности дивизии и велся также за пределами границ ее ответственности.

Позиционный район артиллерийского корпуса народного ополчения занимал по фронту 8—15 км. Управление огнем обычно осуществлялось непосредственно командиром артиллерийского корпуса в соответствии с боевой задачей и конкретно складывавшейся обстановкой. Размещение наблюдателей в полосах ответственности дивизий обеспечивало получение необходимых сведений о противнике собственными средствами и создавало тактические предпосылки для управления огнем корпуса в ходе боя.