К тому времени, когда войско расположилось лагерем,

оправданная знахарка проснулась, облачилась в подаренные нянькой рубаху и

старые шаровары и вычесала из волос репьи. И превратилась из полубезумной

всклокоченной ведьмы в гордую маленькую женщину, немолодую и полноватую, но

лёгкую и уверенную в движениях. Мальчик называл её именем, которое встречалось

в южном Саккареме: Мангул. Иллад, еле дождавшийся, пока она хоть немного

оправится, готов был немедленно увести её в сторонку и насладиться учёной

беседой. Однако наслаждение лекарской премудростью пришлось отложить. Мангул ни

в коем случае не хотела показаться дармоедкой и сразу взялась помогать

девушкам, разводившим костёр.

– Повремени, Иллад, – сказала кнесинка

халисунцу. – Пусть дух переведёт.

Дунгорм подошёл к ним, бережно неся в руках маленького, но

очень крепкого с виду голубя, чёрного оперением, как галка. Под крыльями голубя

прятались тоненькие мягкие ремешки, удерживавшие на спинке цилиндрик с письмом.

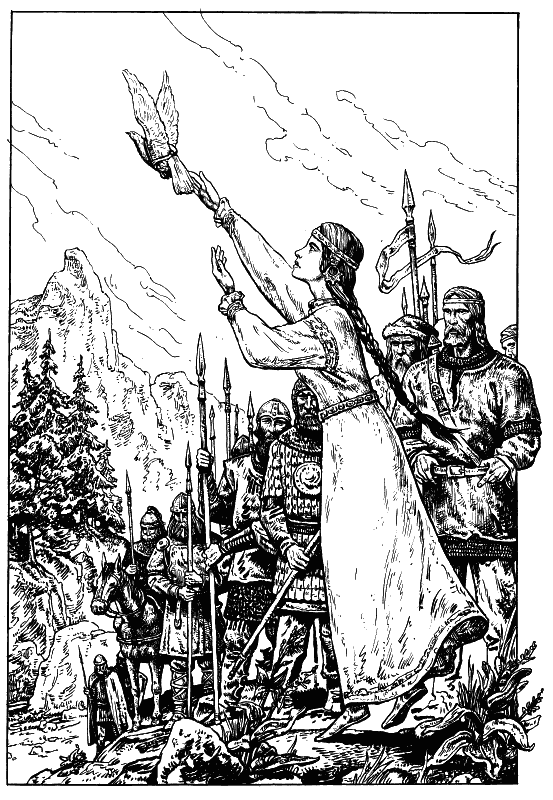

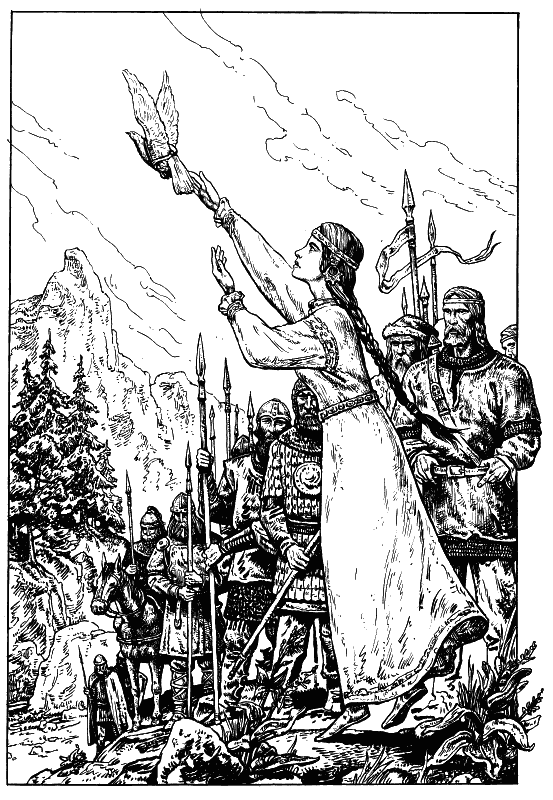

– Государыня! – торжественно объявил

велиморец. – Мой господин и твой жених велел мне дать знать, когда мы

окажемся в виду Ограждающих гор. Он выедет нам навстречу, как только получит

письмо. Он сказал, что велит оседлать Санайгау, золотого шо-ситайнского

жеребца, неутомимого, как река, и быстрого, как ветер. Прошу тебя, возьми

голубя, госпожа. Это горный голубь, он летает и в темноте. Пусть он уйдёт в

небо из твоих рук.

У каждого человека бывают в жизни мгновения, когда сам за

собой наблюдаешь как бы со стороны и не возьмёшься уверенно сказать, с тобой ли

это всё происходит или, может, с кем-то другим. Примерно так чувствовала себя

кнесинка, когда принимала у велиморского посланника горячее пернатое тельце.

Голубь изгибал шейку, посматривал на неё блестящим красновато-золотым глазом.

Кнесинка подняла руки над головой и раскрыла ладони. Голубь, наскучавшийся в

ивовой клетке, упруго взлетел.

Мыш немедля сорвался с плеча Волкодава и чёрной стрелой

метнулся вдогонку. Ратники захохотали, засвистели, указывая друг другу на

зверька, а кнесинка загадала: поймает – значит, всё же что-то вмешается, спасёт

её от ненавистного брака. Она услышала, как ахнул Дунгорм.

Хищный Мыш, с его-то зубами, вполне был способен поймать и

загрызть птицу побольше себя. Если она, конечно, не ястреб. Однако умишка хватило

не трогать перепуганного голубя, выпущенного людьми. Мыш удовольствовался тем,

что дал ему, спасавшемуся в сторону гор, хороший разгон. И возвратился на плечо

к Волкодаву.

Со времени памятного ночлега на берегу Кайеранских трясин

молодые ратники так и повадились, что ни вечер, навещать девушек-служанок.

– Мало ли, – проникновенно объясняли они

Волкодаву. – Опять кто полезет, а мы – тут как тут!

Теперь, правда, Волкодав со старшинами сами выбирали места

для ночлегов и сами расставляли караульных, не смыкавших глаз до рассвета. Так

что, по правде-то говоря, особой нужды беспокоиться о девушках не было. Но как

не воспользоваться тем, что ражих молодых ребят никто больше не гонял! А уж о

том, как цвели девушки, не стоило и говорить.

Каждый вечер перед палаткой кнесинки кончался теперь

посиделками. Когда есть женщины, перед которыми хочется распетушить грудь,

мужчина обнаруживает в себе удивительные способности. Ребята притаскивали кто

сегванскую арфу, кто сольвеннские гусли, кто вельхский пиоб. Выяснилось, что

один совсем недурно поёт, другой славно играет, третий мастерски пляшет.

Нашёлся даже сочинитель стихов. Кто бы мог подумать, что им окажется

белоголовый увалень Декша, потерявший глаз в бою у болота! Декшу не считал

тугодумом только тот, кто хорошо его знал. Правда, ни слуха, ни голоса

сольвеннский Бог-Змей, покровитель певцов, молодому старшине не дал. Декша петь

и не пробовал. Просто говорил – глухо и монотонно, оберегая больной глаз.

В земле каменистой, серой

Лежат сгоревшие кости.

Валун подушкою служит,

А одеялом – мох.

Шумят высокие сосны,

И ветер тучи проносит,

И камышей с болота

Порой долетает вздох…

Рыжий сегван, сидевший на корточках неподалёку, чуть слышно

касался пальцами арфы. Складной мелодии пока не получалось, но в голосе струн

угадывался ропот леса и жалобные крики птиц, летевших на север, а большего и не

требовалось. Песня была про Варею и её друга, с которым она хорошо если успела

трижды поцеловаться. Успела только погибнуть с ним рядом.

Зачем твоя кровь на листьях?

Ты встань, поднимись, любимый!

Тебя одного не брошу,

Где стрелы летят, визжа.

Враги занесли секиры,

Сейчас мне голову снимут.

Пускай же сочтут злодеи,

Что я и есть госпожа…

Кто теперь знал, думала ли в самом деле Варея, что её смерть

даст кнесинке время и поможет спастись от убийц? Ох, навряд ли. Волкодаву было

стыдно собственного душевного безобразия, но он в том весьма сомневался. А

впрочем, песни вот так и нарождаются.

Декша закончил её молитвой Светлым Богам, прося Их позволить

парню и девушке если не соединиться, то хотя бы видеться на том свете. Известно

ведь, что у каждого народа свои небеса.

Кнесинка Елень слушала молча, с застывшим лицом, служанки

всхлипывали, вспоминая подругу. Мал-Гона шепнул что-то своим, и в скором

времени из рук в руки проплыла пузатая фляга.

– За помин души, – сказал вельх и вынул костяную

затычку. – Отведай первой, государыня.

Кнесинка отведала, не поморщившись, и передала флягу

Дунгорму.

– Эх! – сказал Аптахар, когда души были должным

образом помянуты и из флаги вытрясли последние капли. – Отец Храмн, чья

премудрость сравнима только с длиной его… ну, в общем… Короче, он не велел

топить мёртвых в слезах. Я слышал, те, по ком много плачут, не могут

вознестись: поди втащи с собой на небо лохань со слезами! Дайте-ка мне её сюда,

пятиструнную, Хёгг ею подавись, поминать так поминать!

Аптахар пел гораздо хуже сына, оставшегося в Галираде, да и

на арфе не играл, а скорее бренчал, громко, но без особого ладу. А уж песня,

которой он разразился, иных заставила испуганно подскочить. Исполнять такое при

кнесинке поистине возможно было только в конце дальней дороги, когда пережитые

вместе опасности и труды превращают хозяев и слуг в ближайших друзей.

Сольвеннская девка меня целовала,

И всё-то ей было, проказнице, мало…

Посланник Дунгорм в ужасе покосился на кнесинку, но

государыня не остановила певца. Аптахар же со смаком перечислял племена и

народы, жизнерадостно сравнивая девичьи достоинства и воспевая разнообразие

утех:

А с мономатанскою девкою смуглой