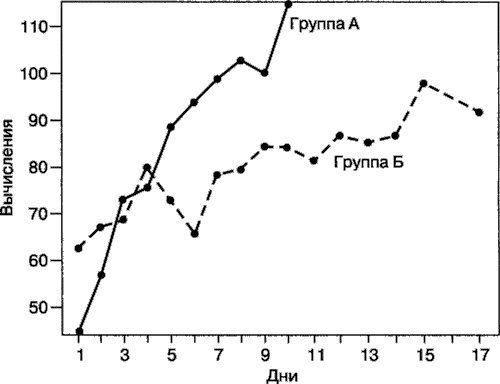

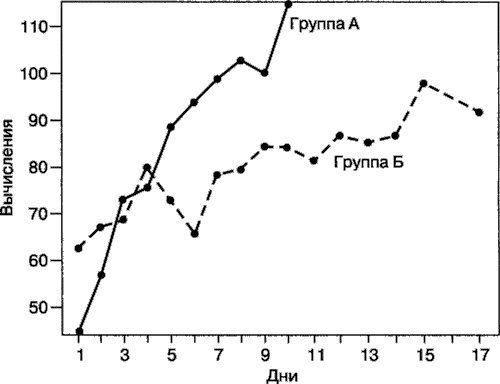

Рис. 1.2. Эффективность деятельности при вычислениях по двум разным инструкциям. Испытуемым из группы А (10 человек) были даны конкретные инструкции по ежедневному улучшению результатов их работы, в то время как испытуемым из группы Б (10 человек) было просто предложено прикладывать все усилия, не ориентируясь на какую-либо конкретную норму (Масе, 1935, р. 21)

Связь усилий с выполнением деятельности подтверждается разного рода экспериментами. Так, когда происходил сбой в работе, испытуемым предлагалось объяснять причины их плохой деятельности. Если они считали, что дело в недостатке усилий, то с большей степенью вероятности делали шаг вперед во время очередной «попытки» (Weiner, Heckhausen, Meyer & Cook, 1972). Лок и Брайан (Locke & Bryan, 1968) попытались выяснить, длителен ли эффект, оказываемый осознаваемым целями. В качестве испытуемых были выбраны студенты университетов. В начале семестра среди них проводился опрос, чтобы выявить, какие оценки они надеются или попытаются получить в период сессии. Затем полученные данные сверялись с реальными достижениями студентов. В итоге Лок и Брайан обнаружили статистически значимую, но слабую корреляцию (коэффициент корреляции равен примерно 0,30) между двумя интересующими их переменными. Это означает, что те студенты, которые изначально стремились к достижению высоких результатов, и получали высокие оценки. Но мы не можем быть уверены, что именно намерения — фактор, обусловивший успех, потому что способности студентов, которые они проявили в предыдущей своей учебной деятельности, несомненно повлияли на те цели, какие они для себя поставили. Итак, чем лучше студент учился раньше, тем более высокие цели он для себя намечал и тем больших успехов добивался в семестре. Однако невозможно утверждать, что причиной успешной деятельности послужил именно такой уровень намеченных целей. Впрочем, Лок и Брайан приняли во внимание данную проблему и сделали выборку студентов гомогенной по критерию развитости способностей к учебе (например, исследователи опрашивали только тех студентов, которые получили высокие оценки во время предыдущей сессии). Таким образом, можно уверенно утверждать, что стремление получить высокие оценки в некоторой степени способствует осуществлению эффективной учебной деятельности.

Является ли сознательное намерение обязательным условием научения?

Если эффективность деятельности зависит от сознательной постановки целей, то можно ли утверждать, что сознательная постановка целей — это необходимое условие любой успешной деятельности? Способен ли человек действовать без каких-либо осознанных мотивов? На данный вопрос до сих пор не было найдено ответа, полностью устраивающего всех и каждого. На протяжении настоящей книги мы вновь и вновь будем возвращаться к этой проблеме, рассматривая ее в различных контекстах. В свое время сторонники ассоцианизма утверждали, что элементарные обусловленные реакции

[1] представляют собой очевидный пример научения без намерения учиться. Предположим, что экспериментатор предъявляет испытуемому некий звуковой стимул и сразу после этого направляет ему в глаза поток воздуха, вызывающий моргательный рефлекс. После достаточного количества повторений происходит обусловливание моргания путем воспроизведения соответствующего звука. Другими словами, услышав данный звук, испытуемый начнет моргать независимо от своих намерений. Однако другие теоретики указывают на тот факт, что моргание позволяет избежать неприятного воздействия на глаз. Стало быть, вполне можно предположить, что моргание обусловливается намерением (возможно, не осознаваемым) избежать неприятных ощущений.

Результаты ранних исследований проблемы непреднамеренного научения говорят обо всей сложности анализа данного феномена. Эти исследования проводились с целью ответить на вопрос о том, может ли человек научиться чему-либо, не намереваясь учиться. Очевидно, что сознательная постановка целей или осознанная обработка информации повышают эффективность человеческой деятельности (см. описание эксперимента Лока и Брайана) хотя бы потому, что помогают нам структурировать наши действия, лучше запоминать и припоминать необходимый нам материал (Kintsch, 1977). Но существует ли такое научение, которое не зависит от осознанного намерения учиться? Пытаясь ответить на этот вопрос, Дженкинс провел классический эксперимент, посвященный изучению данной проблемы (Jenkins, 1933). Он просил испытуемых несколько раз прослушать и затем воспроизвести ряд слов. Зачитывать слова предлагалось ассистенту Дженкинса. Однако когда дело доходило до второго этапа эксперимента, Дженкинс просил ассистента принять участие в припоминании. Выяснилось, что испытуемые, сознательно запоминавшие слова, воспроизводили больше информации, нежели испытуемые-«ассистенты», но последним также удавалось припомнить некоторое количество слов, хотя они и не имели намерения запомнить их.

Много позже аналогичные эксперименты проводились в самых разных условиях. Их результаты подтвердили существование двух базовых фактов:

а) осознанные намерения облегчают научение;

б) научение зачастую происходит, несмотря на отсутствие сознательного намерения.

Однако вопрос о том, возможно ли научение без всякого намерения, оставался чрезвычайно трудным, если не неразрешимым, ведь никто не может доказать, что в каждом случае непреднамеренного научения отсутствуют какие бы то ни было намерения. Когда испытуемых-ассистентов Дженкинса просили рассказать о том, что с ними происходило во время зачитывания списков слов, они нередко сообщали о таких намерениях, которые не подразумевались инструкцией, но тем не менее послужили факторами непреднамеренного учения. Скажем, у ассистентов вполне могло появиться желание придать некую осмысленность своему скучному заданию путем разбития слов на группы (точно так же мы группируем цифры в телефонных номерах для удобства запоминания).

Факторы формирования сознательных намерений

Результаты исследований, подобных эксперименту по обусловливанию моргания, заставили ученых задуматься над проблемой бессознательных намерений. Может ли индивидуум учиться под влиянием неосознаваемых мотивов или намерений? Различные традиции, существующие в психологии, подчеркивают жизненную важность бессознательных намерений для научения и памяти.

Однако экспериментальное подтверждение существования бессознательных намерений не было единственной (и даже основной) причиной тех проблем, с которыми столкнулась психология сознательных намерений. Дело в том, что, исследуя только сознательные намерения, мы не можем полноценно анализировать подключаемые мотивационные процессы. Как мы уже говорили, намерения, сознательные и бессознательные, сами по себе являются продуктом других мотивационных и немотивационных переменных. Если мы «зациклимся» на исследовании намерений, отказываясь даже учитывать факторы, детерминирующие их появление, то будем обречены на ведущее к ошибкам «плавание по поверхности».

При выполнении лабораторных заданий остаются не совсем понятны мотивы испытуемых. Экспериментаторы дают им какие-то задания; те начинают их выполнять, сознательно намереваясь сделать указанное. Но почему они старательно исполняют наши просьбы? Возможно, кто-то хочет угодить экспериментатору. Некоторые хотят доказать себе, что они — хорошие ученики. Другие боятся, что если они потерпят фиаско, то их будут считать «дураками». Когда людей просят наметить цель (т. е. сформулировать намерение), на них оказывают влияние: