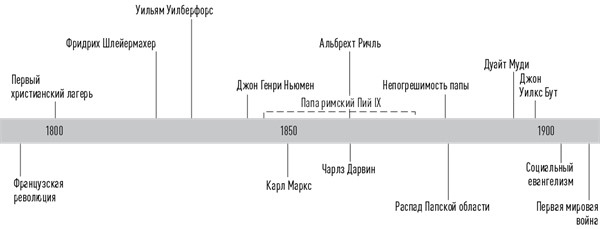

Век Прогресса

36. Восстановленные цитадели

Католичество в Век Прогресса

На восточной окраине Парижа стояла старая феодальная крепость, долго служившая тюрьмой. Популярная пропаганда сделала ее символом королевской тирании, а те, кто томился в ее застенках, представали смелыми защитниками угнетенных. Комендант Бернар де Лоне удерживал ее с гарнизоном в 110 солдат.

14 июля 1789 года, рано утром, на маленькой площади у внешних ворот тюрьмы начала собираться толпа. Она возрастала и волновалась все сильнее. Люди начали давить на огромные ворота. Иные смельчаки-патриоты забрались наверх, перебили цепи, державшие подъемный мост, – и нападавшие проникли во внешний двор.

Де Лоне чувствовал, сколь враждебно настроена толпа, и согласился сдать крепость, если ему и его людям позволят безопасно уйти. Но как только открылись внутренние ворота, нападавшие хлынули вперед, схватили де Лоне и убили его.

В подземельях томились семеро узников тирании: пятеро обычных преступников и двое сумасшедших. Среди них даже не было патриотов! Но постыдные деяния, совершенные 14 июля 1789 года, были быстро преображены в героические подвиги Французской революции.

Рождение новой эпохи

Историки видят в этом роковом событии рождение новой эпохи: Века Прогресса (1789–1914). Бастилия была символом старого режима: абсолютной власти монархов и традиционного феодального общества, состоявшего из Католической Церкви, богатых аристократов и бессильных простолюдинов. Бушующая толпа была символом нового, XIX столетия, и прав обычного человека.

Прочной основой популярных убеждений в новую эпоху была доктрина прогресса, к которому стремится человечество. Да, бунт и кровопролитие, последовавшие за падением Бастилии, вызвали вопросы об условиях на пути к прогрессу. Но мало кто сомневался, что история неуклонно движется вверх. Человеческая раса становилась все лучше и счастливее. Во всяком случае, таким было новое кредо.

Христианство пробилось через этот бурный период, но не в лучших условиях. XIX век был ознаменован борьбой течений, и у христиан порой с трудом получалось найти правильный путь. Протестанты выдержали удар. Но многие из былых сокровищ Католической Церкви, долго связанной с прежним порядком, были сметены ветрами современности.

Демократическое Евангелие Французской революции прославляло не Бога, а человека. Римская Церковь поняла это и нанесла ответный удар по ереси, как поступала всегда. Она яснее, чем большинство протестантских церквей, видела, что дьявол, когда это ему выгодно, становится демократом.

Если солгут десять тысяч, ложь не обратится в правду. Это важный урок эпохи прогресса для христиан всех поколений. Свобода голоса и возможность учиться не гарантируют утопию. И христианская вера всегда настаивала на том, что порок в человеческой природе более фундаментален, чем любой недостаток наших политических или социальных институтов.

Алексис де Токвиль, посетивший США в XIX веке, предупреждал об этом в своем классическом сочинении «Демократия в Америке». По его словам, в Соединенных Штатах не существует ни аристократии, ни тирании властителей. Тем не менее, спросил де Токвиль, не является ли само это беспрецедентное «равенство условий» самой роковой угрозой – «тиранией большинства»? В деле правления, предостерегал он, владычество большинства может обернуться подавлением меньшинств и властью неустойчивых общественных настроений, а не предводительством на основе разума!

К сожалению, Католическая Церковь, сопротивляясь «Евангелию простого человека», пыталась обратить время вспять и воздвигнуть средневековую крепость на пути к прогрессу. Массы светских людей просто проходили мимо нее на другую сторону. Вопрос – почему? Почему католичество с таким страхом смотрело на народные движения тех лет?

Ветры новой эпохи предвозвестил трубный глас Французской революции: «Свобода, равенство, братство!»

Свобода отстаивала индивидуальные свободы в сферах политики и экономики. Термины «свобода» и «либерализм» порой заменяют друг друга, и это вносит путаницу. О свободе в социальном смысле могли говорить и Рональд Рейган, и Эдвард Кеннеди, ведь оба стремились (и их соответствующие партии все еще стремятся) максимально расширить свободу личную, только различались в представлениях об этой свободе и в понимании того, как ее достичь. И тем не менее мы все еще говорим о свободе как о цели. И к терминам до сих пор должны очень аккуратно относиться и теологи, и политики.

В политике начала XIX века либералы были голосом среднего класса. Они хотели права на голосование и на контроль за представительными правлениями. А в том, что касалось денег, они хотели свободно строить заводы и копить богатства без вмешательства правительства («принцип невмешательства», laissez-faire).

Равенство, второй термин, означал права людей независимо от их происхождения или финансового положения. В XIX веке крестьяне и городские рабочие пытались добиться политического равенства со средним классом, поэтому поддерживали социальные философии, продвигавшие их права. Но в то время как средний класс, собственники и воротилы бизнеса отстаивали уже упомянутую «доктрину невмешательства», рабочий класс требовал равенства и выдвигал конкурентную философию – социализм. Рабочие могли получить свои выгоды двумя путями: либо развитием в рамках демократии, либо революцией по Марксу.

Братство, третья идея, было символом мощного чувства единства, возникшего в XIX веке. Мятежники, бравшие штурмом Бастилию, были едины в стремлении стать хозяевами своей земли и национальной судьбы. И если вкратце, их вел национализм, охвативший не только Европу XIX века: в XX веке он захлестнул Азию и Африку.

Все эти течения, равно как и многие другие, циркулировали в Век Прогресса и по церквям, но никто не предсказал, какое опустошение они принесут связанной традициями Римско-Католической Церкви.

Накануне Французской революции Католическая Церковь блаженствовала в славе старого порядка. В течение тысячи лет она освящала строения феодальной Европы. Она дала божественное благословение правлению королей и дворянским бракам. Как и эти монархи и аристократы, Церковь мало думала о беспомощности крестьян и растущего среднего класса. В европейском обществе XVIII века благородное рождение и святое призвание значили больше, нежели разум, достижения или накопление богатства. При общей численности населения Франции в двадцать пять миллионов человек только двести тысяч принадлежали к привилегированным классам – дворянству и духовенству. Эти две группы контролировали почти половину земли страны и занимали лучшие посты в правительстве. Крестьяне, четыре пятых населения, несли невыносимую ношу, в том числе и немалые налоги на церковь и государство. Средний класс обладал богатством, за которое не отвечал, умом, не дающим власти, и способностями, которых никто не признавал. Резкие перемены были просто вопросом времени – и времени было меньше, чем хоть кому-то казалось.