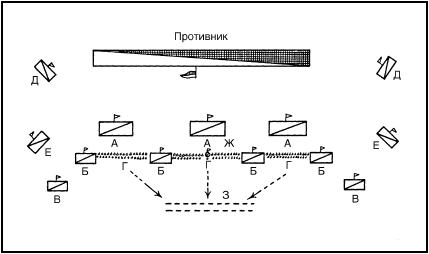

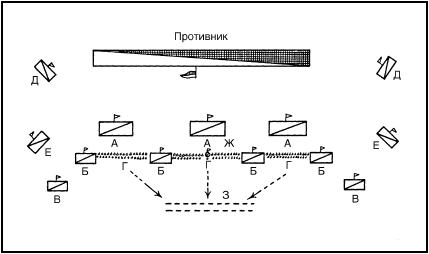

Передовой рубеж состоял из трех «бандумов», каждый глубиной в семь (иногда в пять) шеренг. Эти части должны были принять на себя первый удар. За передовым рубежом выстраивался второй, состоявший из четырех «полубандумов», каждый глубиной десять (иногда восемь) шеренг. Они располагались не прямо позади передовых «бандумов», а в промежутках между ними, так что, если первый эшелон бывал оттеснен, он мог отойти не на места, занятые своими товарищами, а на свободные участки между ними. Однако, чтобы создать впечатление цельности второго эшелона, один «бандум» разделяли на три части, и его воины становились в две шеренги на свободных пространствах между четырьмя «полубандумами». Этим воинам было приказано: увидев, что войска переднего края оттеснены на позиции между частями второго эшелона, отойти в тыл и образовать вторую линию позади середины боевых порядков. Однако главный резерв состоял из двух «полубандумов», расположенных на флангах второго эшелона, но значительно оттянутых назад. Отступающие «бандумы» будут развертываться с ними в одну линию. Главным силам были приданы на флангах два «полубандума» по 225 человек; им поручалось предотвратить попытки обойти «турму» с флангов. Еще дальше впереди и по возможности в укрытии размещались два других равных по численности подразделения; их обязанностью было проникнуть в тыл противника или, во всяком случае, внезапными налетами беспокоить его фланги; эти части назывались засадами. Позиция командующего обычно располагалась в середине второго эшелона, откуда лучше иметь общее представление о ходе сражения, чем если бы он сразу ринулся в бой во главе передовых отрядов.

Рис. 1. Построение конной «турмы» перед сражением

А – передовой рубеж, три «бандума», около 450 человек каждый; Б – второй рубеж, четыре «полубандума», около 225 человек каждый; В – резерв, два «полубандума», той же численности; Г – один «бандум» в две шеренги, заполняющий интервалы второго рубежа; Д – отдельные части на флангах с задачей обхода флангов противника, по 225 воинов в каждой или вместе один «бандум»; Е – части, выставленные для предотвращения аналогичных попыток противника, по 225 воинов в каждой или вместе один «бандум»; Ж – командующий и его штаб; 3 – место, куда отойдут части Г, когда будет атакован второй эшелон

Этот боевой порядок заслуживает всяческой похвалы. Он открывал возможности для такой последовательности ударов, которая служит ключом для победы в конном сражении; до того как исчерпаны все тактические возможности византийских войск, можно было атаковать противника пятью различными способами. Дислокация второго эшелона позади интервалов в первом устраняла возможность нарушения строя при отходе передовых отрядов. Отошедшие войска будут располагать позади свободным пространством, где смогут восстановить порядок. Наконец, удары резервов и особо выделенных частей будут наноситься не по центру наступающего противника, который будет сдерживаться остатками первого и второго эшелонов, а по его флангам – наиболее уязвимым местам.

Дальнейшим свидетельством отличной организации византийской армии служит тот факт, что в незначительных стычках каждое подразделение делилось на две части, одна из которых, «курсоры», представляла «цепь стреляющих», а другая, «дефенсоры», – «звено поддержки». Первая в пехотной «турме», естественно, будет состоять из лучников, вторая же – из «скутати».

Давать полный обзор «Тактики» Льва VI было бы утомительным, да и ненужным. Приведено достаточно свидетельств силы и завершенности византийского войска. После ознакомления с приведенными указаниями легко понять неизменность военной мощи Восточной империи. Во всех обычных случаях имперские войска и по мастерству, и в дисциплине в огромной степени превосходили необученных и недисциплинированных славян и сарацин. В объяснении нуждаются скорее их поражения, нежели победы.

Конец периоду величия Византии положило сражение при Манцикерте (Маназкерте) в 1071 г. В этой битве с турками-сельджуками опрометчивость Романа Диогена привела к полному уничтожению конными лучниками Алп-Арслана вооруженных сил азиатских провинций. Возможно, армию уже ослабил упадок центральной власти, предопределенный возвышением Исаака Комнина, ставленника феодальной партии азиатской знати. Однако по-настоящему губительным стал именно итог сражения при Манцикерте, ибо оккупация турками-сельджуками внутренних земель Малой Азии отрезала империю от областей, больше всего пополнявших армию воинами, земель доблестных исаврийцев и армян, пятьсот лет составлявших ядро армии Восточной Римской империи.

Можно заметить, что труд Льва VI не очень распространяется по поводу знаменитого «греческого огня», единственного момента византийских военных дел, до которого снисходит большинство авторов. Эта нерадивость исходит из убеждения, что хотя он и играл важную роль при осадах и в морских сражениях, в конечном счете это было не столь значительное средство ведения войны, не сравнимое с отличными стратегическими и тактическими системами, обеспечивавшими византийцам успех. В значительной мере подобный вывод можно сделать, изучая другие, чисто механические средства, которыми располагали имперские военачальники. Почти полностью сохранилось старое мастерство римских механиков, и в арсеналах Константинополя было полно боевых машин, чья убийственная сила наполняла менее развитые народы Запада и Востока вполне объяснимым чувством благоговейного страха. Vinea (осадный подвижный навес с двускатной крышей и плетеными стенками, защищенный от огня шкурами и мокрыми мешками) и testudo («черепаха» – деревянный, покрытый мокрыми шкурами навес для защиты воинов, идущих на штурм городских стен), катапульта и баллиста были хорошо известны и в X, и в I веках. Они, несомненно, применялись, и вполне успешно, при каждой осаде. Но никакого технического мастерства в применении военных механизмов не было бы достаточно для достижения господства над воинственными соседями, каким обладала Византия. Основы этого превосходства надо искать в наличии военного мастерства и дисциплины, стратегии и тактики, профессиональных и в то же время национальных войск, образованного и в то же время военизированного высшего класса. Когда аристократы стали не более чем придворными, когда иностранные наемники вытеснили исаврийских лучников и анатолийских конников, когда старую римскую организацию сменила простая централизация, тогда уже никакое унаследованное от прошлых веков техническое мастерство было не в силах спасти Византийскую империю от падения. Дело, которое считали непосильным для себя Хосров (видимо, Хосров II Парвиз, царь Сасанидского Ирана в 591 – 628 гг. Его войска захватили Сирию, Палестину, Египет, трижды выходили к Босфору. Но в 628 г. его армия была разбита Ираклием в Месопотамии. Убит в результате заговора, а все захваченное иранцам пришлось вернуть. – Ред.) и Крум (болгарский хан в 802 – 814 гг. Расширил свои владения до Тисы, Карпат и Днестра. В 811 г. разгромил армию императора Никифора и неудачно пытался овладеть Константинополем. – Ред.), Мослемах (арабский полководец, в 717 – 718 гг. осаждавший Константинополь с моря и суши и потерявший здесь 2500 судов и 100 тыс. человек. – Ред.) и Святослав (великий князь Киевский. В 965 г. уничтожил Хазарский каганат. В 968 г. овладел придунайской частью Болгарии. В 970 – 971 гг. в ходе русско-византийской войны после ряда тяжелых боев и обороны Доростола (совр. Силистра) заключил мир с Иоанном I Цимисхием и был вынужден отступить. В районе днепровских порогов в 972 г. убит печенегами. – Ред.), сделала грубая сила западных рыцарей. Но грабители-крестоносцы в 1203 – 1204 годах покорили не империю Ираклия (610 – 641) или Льва III Исавра (717 – 741), Иоанна I Цимисхия (969 – 976) или Льва V Армянина (813 – 820); это было всего лишь уменьшившееся и приведенное в беспорядок царство жалкого Алексея III Ангела (1195 – 1203).