* * *

С типографскими чернилами все просто – они готовятся на месте. В Средние века было известно множество рецептов, но все их можно разделить на три группы: на основе продуктов обугливания, смешанных с клеем или растительным маслом; из сока чернильных орешков, которые образуются на поверхности листьев дуба; на минеральной основе – сернокислое железо, оксид меди, хромокислый калий. Чернила могли быть не только черными. Цветная печать – когда отдельные слова или буквы выделялись другим цветом – дороже и медленнее.

Если текст иллюстрированный, процесс становится еще более медленным и намного более дорогим. До конца XVIII века существовало всего два способа напечатать в книге картинку – деревянная и медная гравюра, уже потом изобрели стальную гравюру и литографию. Как правило, деревянные и медные гравюры делались разными мастерами. Деревянные стоили дешевле, резчики получали меньше за свою работу. Но они работали быстро, медному граверу на ту же иллюстрацию нужно было больше времени, то есть типографу приходилось ждать. Деревянные гравюры жили недолго, их нельзя было починить, медные же оказывались долговечней. Медные гравюры были существенно дороже, но обеспечивали гораздо более четкую печать.

Деревянные гравюры прекрасно подходили для обычного пресса: их можно было ставить в печатную форму вместе с литерами. Медные требовали покупки специального пресса – только он мог обеспечить нужное давление, чтобы чернила перенеслись на бумагу. Использование медных гравюр – тонкий момент: непонятно, как будет продаваться книга. Поэтому большинство печатников выжидали, пока кто-то смелый возьмет на себя риск: во-первых, пойдет на усложнение производственного процесса, во-вторых, выпустит на рынок дорогое издание. Если оно имело успех – другие тоже начинали его печатать. Одним из таких смельчаков был Плантен. Кто, как не он, мог позволить себе риск и обладал достаточной широтой мышления, чтобы оценить перспективы того или иного издания на международном рынке.

Как раз благодаря Плантену медная гравюра как новая технология иллюстрации распространилась в печатном бизнесе. Видя успех его книг, другие типографы начали активно ее использовать, стилю его иллюстраций подражали по всей Европе. В 1570-1580-х годах парижские типографы импортировали медные гравюры из Антверпена – от тех мастеров, у которых заказывал Плантен. Так что граверы по меди должны сказать ему большое спасибо. Впрочем, от деревянных гравюр он не отказывался, активно используя их в недорогих изданиях для массового рынка и сотрудничая как с местными, так и с парижскими мастерами. При наследниках Плантена иллюстрации для типографии делал сам Рубенс, который был очень дружен с Бальтазаром I.

При этом Плантен снова не был первым: в 1563 году один печатник из Брюгге уже выпустил некое издание с медными гравюрами; тираж был маленьким, и известности оно не получило. А когда у Плантена в 1566 году вышел крупный тираж анатомического атласа Везалия с 42 медными гравюрами – это стало прорывом, поворотным моментом в истории книжных иллюстраций в Европе.

Размер тиража иногда играл решающую роль – Плантен стремился к тому, чтобы его книги проникли во все уголки Европы. Когда он издавал без участия третьих лиц, то обычно выбирал тираж в 1250 экземпляров для обычных книг и 1000 экземпляров для литургических. Довольно часто печатались тиражи 2000 и 2500 экземпляров. Научные и учебные книги он обычно ограничивал 800 экземплярами, но если учесть, как мало было ученых и студентов – это очень много. Крупные (4000–5000) или очень мелкие тиражи были исключением. Если книга хорошо продавалась, он печатал и второе, и третье издание, так что общее количество копий популярного издания могло быть огромным.

В типографии Плантена книги также переплетали, что было в те времена редкостью. Впрочем, чаще всего он оставлял проблему переплета заказчику, предоставляя ему самому договариваться с мастером-переплетчиком. Сам Плантен переплетал книги теперь только в исключительных случаях – для персон королевского или сравнимого ранга или хороших друзей-библиофилов. И все же в 1555–1559 годах из типографии вышло 173 переплета, предположительно существенную часть из них он сделал сам. Потом он заказывал переплеты у других мастеров, и в большом количестве

[89].

* * *

Теперь отвлечемся от прессов, бумаги, литер и прочего необходимого материала и оборудования и понаблюдаем за работниками – что за люди трудятся в Officina Plantiniana? Сегодня в музее-типографии тихо, так что посетители, беседуя, должны понижать голос. Но в 1561 году – это очень громкое место: работают прессы, стучат литеры, шуршит бумага, переставляются с места на места ящики. Ходят туда-сюда и постоянно разговаривают между собой десятки людей: обсуждают дела, болтают, спорят, ругаются, смеются… На кухне гремят хозяйственной утварью, в жилых помещениях слышатся голоса детей и прислуги.

Каждый пресс обслуживают по два печатника, или принтера. Теоретически хватило бы и одного, но для потоковой быстрой продукции необходимы двое. Один подготавливает и наносит на литеры чернила. Другой закрепляет бумагу, кладет заполненную форму на пресс, прижимает его – текст отпечатывается. Затем форму достают, разбирают и промывают в теплом щелоке, а литеры раскладывают по местам. В обязанности печатников входит также приготовление чернил, увлажнение бумаги, подготовка чернильных подушек. Это техническая работа, довольно тяжелая, если давить на рычаги весь день. Два принтера на одном прессе делают в норме 2500 отпечатков в день. Рабочий день – 12 часов, то есть печать идет со скоростью примерно 4 листа в минуту.

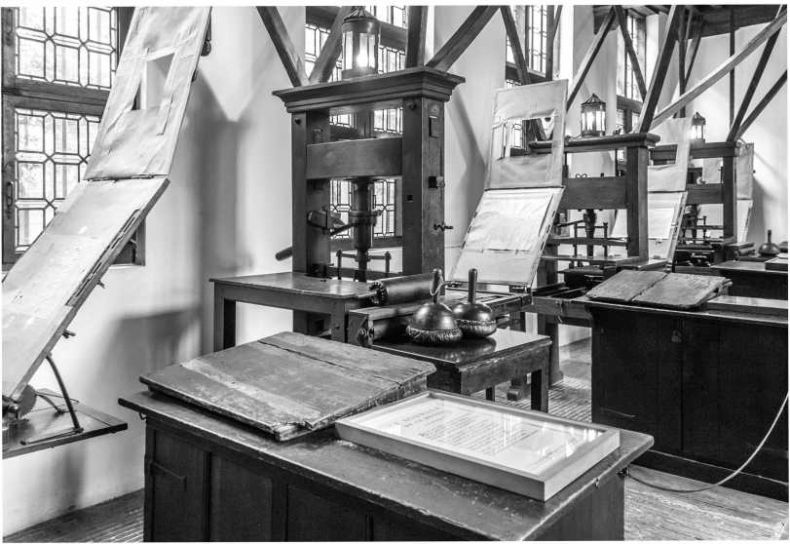

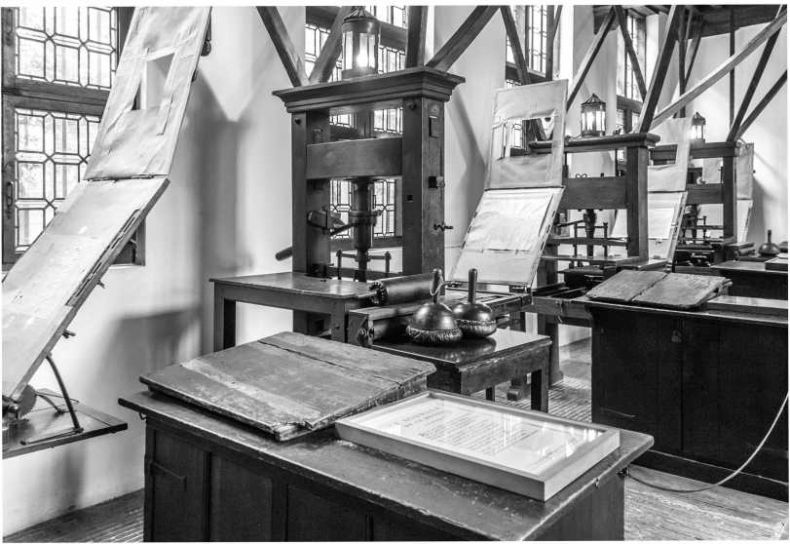

Печатный пресс в типографии Плантена. Фото из музея Плантена-Моретуса в Антверпене

На одном прессе трудятся два наборщика: при двухсторонней печати один набирает одну сторону листа, другой другую. В правилах типографии от 1563 года Плантен записал: кто заканчивает набирать свою страницу последним – несет обе для проверки корректору перед тем, как они лягут под пресс. Это люди образованные, со знанием древних и современных языков – тех, на которых печатают книги. Их задача – набрать текст быстро и без ошибок. Самая трудоемкая работа – мелкие форматы вроде 2mo, в формате in folio набирать текст крупными буквами гораздо проще. Греческий или древнееврейский текст набирать соответствующими шрифтами дольше и труднее, чем латынь и современные языки, но эта работа и оплачивается лучше. В целом наборщикам платят по количеству набранных страниц, за скорость и точность полагаются дополнительные премии.

Когда лист набран и отпечатан, все литеры должны быть вытащены из формы, очищены от чернил, промыты и разложены по своим ящичкам – не слишком интеллектуальная, но кропотливая работа. Если не хочется тратить на все это драгоценное время наборщиков – нужны еще один-два человека, которых легко обучить на месте.

Набранные страницы вычитывают корректоры. Одно время Плантен делал эту работу сам, но с расширением производства пришлось привлекать специалистов. Корректоры имели в печатном бизнесе высокий статус. Это были люди часто с университетским образованием, знающие современные и древние языки. Плантен общался с ними на равных, однако не терпел нарушения дисциплины и особенно пьянства. Леон Воэ пишет, что пьянство было чем-то вроде профессионального порока среди корректоров. Сохранилось довольно много записей из типографии о наказаниях корректоров за чрезмерное употребление алкоголя, многих увольняли даже после долгих лет службы.