Достаточно ясно это показывает и отсутствие их в других районах. Отчего в Азии, Вифинии, в Галатии и Пафлагонии, — в провинциях, расположенных по соседству с теми, где эти культы отправлялись веками, мы не находим никаких следов персидских мистерий? Оттого, что эти края производили больше, чем могли потребить, а внешняя торговля здесь находилась в руках греческих судовладельцев, и оттого, что они напротив, — занимались вывозом людей, а не привлечением их со стороны, и что, по крайней мере, со времени Веспасиана ни один легион не был направлен сюда для защиты или обуздания этих народов.[117] Грецию от вторжения иноземных божеств уберегала свойственная ее народу надменность и то культовое поклонение своему славному прошлому, которое стало самой характерной чертой общественного сознания в ней под властью империи. В то же время, отсутствие здесь солдат и рабов из экзотических стран отнимало у нее всякую возможность впасть в соблазн. Наконец, митраистских памятников почти лишены центральные и западные части Галлии, испанский полуостров, юг Бретани, они редко встречаются даже во внутренних районах Далмации. Там также не размещалась постоянно никакая армия, нуждавшаяся в притоке выходцев из Азии, что могло бы, одновременно, сделать эти районы очагами распространения международной торговли.

Напротив, город Рим, более чем любая другая провинция, плодовито снабжает нас всякого рода находками. Действительно, нигде в другом месте в подобной степени не могли совместиться все благоприятные для успеха Митры условия: в Риме стоял значительный гарнизон, состоявший из солдат, собранных со всех краев империи, и ветераны, по получении почетной отставки, в значительной массе поселялись именно тут. Здесь же проживала богатая аристократия, и в их дворцах, также, как и во дворцах императора, имелись тысячи рабов.[118] Этот город являлся средоточием центральной администрации, и те же самые рабы заполняли их учреждения. Наконец, все те, кого нищета или страсть к приключениям толкала пуститься на поиски счастья, стекались в этот «вселенский постоялый двор»[119] и вводили здесь свои обычаи и свои культы. Вдобавок, присутствие в Риме мелких князьков из Азии, которые, в качестве заложников или беженцев, жили здесь вместе со своими семьями и со своей свитой[120], могло послужить поддержкой пропаганде маздеизма.

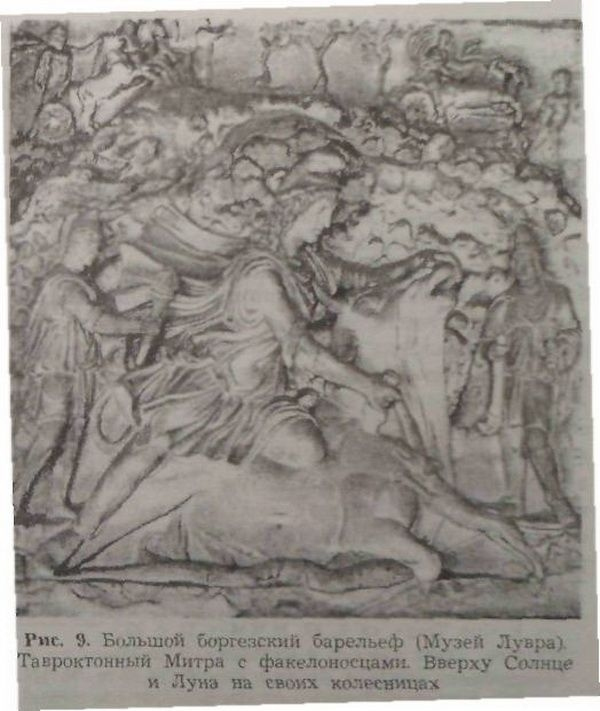

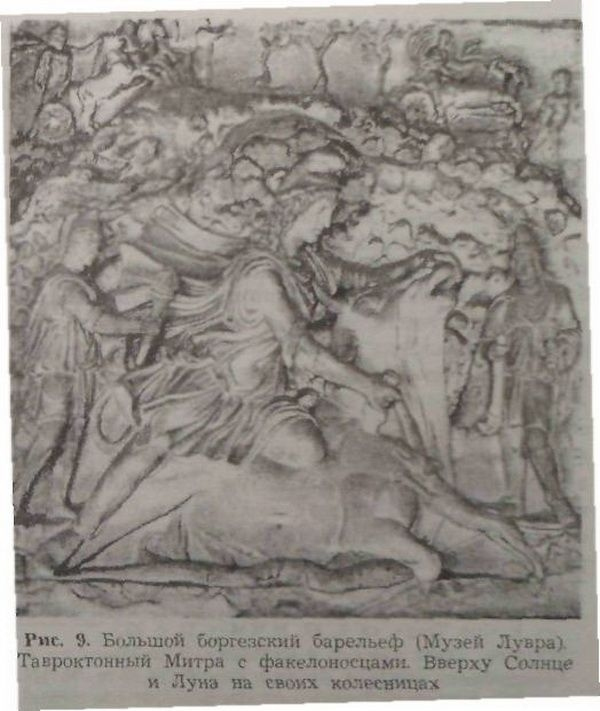

Как и для большинства чужеземных богов, первые храмы Митре строились за пределами померия[121]. Многие из памятников митраизма найдены вне этого пространства, в частности, недалеко от Преторианского Лагеря; но еще до 181 г. н. э. этот культ перешагнул священную черту и утвердился в самом сердце города. К сожалению, невозможно шаг за шагом проследить путь его продвижения по огромной столице. Датированные документы, происхождение которых несомненно, встречаются слишком редко, чтобы можно было восстановить локальную историю развития персидской религии в столице. Мы в состоянии лишь в общем констатировать, что она достигла здесь высокой степени процветания и пышности. О ее популярности тут свидетельствуют не менее сотни надписей, более семидесяти пяти фрагментов скульптурных изображений и целый ряд храмов и мелких святилищ, располагавшихся во всех кварталах города и в пригороде. Наиболее знаменитым из таких святилищ может по праву считаться грот, еще в эпоху Возрождения существовавший в одной из пещер Капитолия, из которого был извлечен большой боргезский барельеф, в настоящее время хранящийся в Лувре. (Рис. 9)[122] Он восходит, по-видимому, к концу II в.

(Рис. 9. Большой боргезский барельеф (Музей Лувра). Таврохтонный Митра с факелоносцами. Вверху Солнце и Луна на своих колесницах).

В эту эпоху Митра вышел, наконец, из той полутени, в которой пребывал до сих пор, и сделался одним из божеств-фаворитов аристократии и двора. Мы видели, что он прибыл сюда с Востока в качестве презренного бога азиатов, приезжавших или, чаще, привозимых в Европу. Несомненно, что первые симпатии к себе он завоевал среди низших классов общества, — и это весьма существенный факт: митраизм долгое время оставался религией обездоленных. Наиболее древние из надписей красноречиво свидетельствуют об этом, поскольку все они, без исключения, обязаны своим появлением рабам или бывшим рабам, солдатам или бывшим солдатам.[123] Но нам известно, какой высоты положения могли добиваться при Империи вольноотпущенники, а сыновья ветеранов или центурионов зачастую становились зажиточными горожанами. Таким образом, благодаря естественной эволюции религия, перенесенная на латинскую почву, должна была богатеть и набирать силу и вскоре могла причислить к своим сторонникам в Риме влиятельных чиновников в муниципиях, высочайших особ и декурионов. В правление Антонинов литераторы и философы начинают проявлять интерес к догматам и обрядам этого своеобразного культа. Лукиан остроумно пародирует его богослужебную практику[124], и Цельс около 177 г. в своем «Истинном слове» противопоставляет их учение учению христиан[125], в то время как христианские апологеты сражаются с этим ставшим опасным врагом[126]. Примерно в ту же эпоху некий Паллас посвятил ему специальный труд, а позднее Евбулий, современник Порфирия, опубликовал в нескольких томах «Исследования по митраизму» (?)[127]. Если бы эти труды не были безвозвратно утеряны, мы без сомнения нашли бы в них немало историй о войсках, от солдата до высокопоставленных легионеров перешедших в веру исконных врагов империи, и о крупных вельможах, обращенных в эту религию домашней прислугой. В памятниках, рядом с именами свободных людей, часто упоминаются имена рабов, и именно они иногда обладают самой высокой степенью среди посвященных[128]. В этих сообществах, во всяком случае, по видимости, последние часто становились первыми, а первые — последними.

Из всего, что мы в подробностях рассмотрели, следует один главный вывод. Вывод о том, что распространение персидских мистерий должно было происходить с чрезвычайной быстротой. Они, практически, одновременно появляются в самых отдаленных друг от друга местах: в Риме, в Карнунте на Дунае, в Декуматских полях. Мы бы сказали — это похоже на внезапно вспыхнувший пороховой след. Реформированный маздеизм совершенно очевидно обладал в глазах общества II в. могучей притягательной силой, и мы сегодня лишь отчасти способны вскрыть причины такого его воздействия.

Но к его естественной привлекательности, побуждавшей толпы пасть к ногам таврохтонного бога, добавился вскоре один внешний и весьма действенный элемент: имперское покровительство. Лампридий сообщает[129], что Коммод принял посвящение и участвовал в кровавых обрядах богослужения, и надписи служат подтверждением тому, что благосклонное отношение монарха к жрецам Митры имело огромный резонанс.[130] С этого момента мы наблюдаем, как высшие сановники империи начинают следовать примеру своего суверена и становятся почитателями иранского культа. Трибуны, префекты, легаты, а позднее — самые лучшие и самые славные часто фигурируют в посвятительных надписях в качестве их авторов, и аристократия до самых последних дней язычества сохраняла приверженность солнечному божеству, долгое время пользовавшемуся расположением правителей. Однако, для того, чтобы прояснить их политику и причины такого благожелательного отношения к этому культу, нам следует соотнести учение митраизма с доктриной императорской власти и выявить ее связь с теократическими претензиями цезарей.