Роль жречества здесь, несомненно, была более значительной, нежели в древних греческих и римских культах. Жрец являлся по долгу служения посредником между людьми и божеством. Эти функции, очевидно, предполагали руководство священнодействиями и ведение службы. Надписи сообщают нам, помимо того, что жрецы возглавляли торжественные церемонии, связанные с посвящением богу различных приношений, или даже вместе с Отцами представляли в них сделавшего приношение верующего[53]; однако это было лишь малой частью той посреднической деятельности, которую они были призваны осуществлять. По-видимому, они были полностью поглощены возложенным на них религиозным служением. Жрец, разумеется, должен был следить за тем, чтобы на жертвенниках горел вечный огонь[54]. Три раза в день, на заре, в полдень и на закате дня, они возносили молитву Солнцу, обращаясь по утрам на Восток, в полуденное время к Югу и вечером — на Запад[55]. Ежедневное богослужение часто сопровождалось особыми жертвоприношениями. Совершающий его жрец, облаченный в священнические одежды, имитирующие одеяния магов, приносил небесным и подземным богам различные жертвы, кровь которых собиралась в чашу[56], либо совершал им жертвенное возлияние, держа в руке священный пучок прутьев, известный нам из Авесты[57]. Эти бескровные приношения совершались, безусловно, в честь небесных божеств, тогда как жертвоприношения живых существ, или, по крайней мере, диких зверей, предназначались демонам[58]. В этом проявлялись отличительные особенности этого богослужения и его дуалистический характер, в основе которого лежала практика поклонения и духам преисподней[59].

Продолжительные псалмодии, песнопения с музыкальным сопровождением перемежались с ритуальными действами [60]. Одним из торжественных моментов службы, который, несомненно, отмечали звоном колоколов[61], был момент открытия посвященным изображения тавроктонного Митры, до тех пор скрытого завесой. В некоторых храмах имелась вращающаяся плита со скульптурным изображением, наподобие наших дарохранительниц, что позволяло по очереди скрывать и показывать изображения, украшавшие обе ее стороны [62].

В каждый день недели в определенном месте склепа совершалось моление Планете, которой этот день был посвящен, и наиболее священным почиталось воскресенье, которым правило Солнце[63]. Возможно, в течение месяца молились даже знаку Зодиака, которому этот месяц соответствовал[64]. Помимо того, богослужебный календарь отмечал некоторые дни празднествами, о которых мы, к несчастью, очень плохо осведомлены. Вероятно, шестнадцатый день, средний в месяце, продолжал, как и в Персии, пребывать под покровительством Митры. Напротив, на Западе никогда не упоминается о справлении Митракан, праздников, весьма популярных в Азии. Они, безусловно, были перенесены на 25 декабря, поскольку по всеобщему обычаю возрождение Солнца (Natalis invicti — день рождения непобедимого Солнца), которое начинало подниматься выше после зимнего солнцестояния, отмечалось священными торжествами[65]. Мы имеем некоторые основания полагать, что праздничными днями считались и дни равноденствий, когда определенными торжествами приветствовали приход обожествляемых Времен года. Посвящения совершались преимущественно в начале весны, в марте или в апреле[66], примерно в пасхальное время, когда христиане подобным же образом совершали таинство крещения над оглашенными. Однако мы остаемся почти в полном неведении в отношении обрядовой стороны этих торжеств, равно как и в отношении всего, что касается системы праздников в мистериях.

Митраистские общины представляли собой не просто сообщества, объединяемые духовными интересами, но обладали также юридическими правами и правами собственности. Для распоряжения делами и своевременной защиты своих интересов они избирали в своей среде должностных лиц, которых не следует смешивать ни с посвященными, ни со жрецами. Встречающиеся в надписях наименования этих членов храмовых советов свидетельствуют о том, что организация коллегий почитателей Митры не отличалась от организационной структуры других религиозных сообществ, копировавших структуру администрации муниципиев или поселков. Эти корпорации вели официальный список своих сторонников, «альбум» посвященных[67], в котором их имена располагались по степени значительности их звания. Во главе их стоял совет декурионов[68], распорядительный комитет, назначаемый, безусловно, общим собранием, своего рода миниатюрный сенат, первые десять членов (decem primi) которого[69] обладали, как и в городах, особыми привилегиями. У них имелся свой глава (magister), или председатель, избираемый ежегодно[70], свои попечители (curatores), в чьем ведении были финансовые вопросы[71], свои адвокаты (defensores)[72], обязанные представлять их дела перед правосудием или перед общественной администрацией, наконец, патроны (patroni) [73], весьма значительные лица, от которых ожидали не только действенного покровительства, но и денежных вспомоществований, позволявших общинам сбалансировать свой бюджет.

Поскольку государство не предоставляло им никаких дотаций, их достаток зависел исключительно от щедрости частных лиц. Добровольные взносы, составлявшие постоянный доход коллегий, с трудом могли покрыть издержки на отправление культа, и даже самый малый непредвиденный расход ложился тяжелым бременем на эту общественную кассу. Сообщества бедняков не могли и думать о том, чтобы со своими скромными средствами построить пышный храм. Обычно они получали от какого-нибудь благосклонно настроенного к ним крупного собственника участок земли, на котором могли возвести или, скорее, вырыть себе часовню[74], а какой-либо другой благотворитель нес расходы на строительство[75]. Иногда богатый горожанин передавал в распоряжение адептов мистерий подвал, в котором они худо-бедно устраивались[76]. Если у первых жертвователей не хватало средств на оплату внутреннего убранства склепа и на изготовление священных изображений[77], другие братья собирали необходимые суммы, и почетная надпись увековечивала собой память об их щедрости. Три посвятительные надписи из Рима сообщают нам о создании одной из таких конгрегаций митраистов[78]. Один вольноотпущенник и один простец построили вскладчину жертвенник из мрамора, два других посвященных подарили святилищу еще один, и точно также один раб внес свое скромное приношение. Щедрые покровители в отплату за свои дары получали самые высокие звания в этой маленькой храмовой общине. Благодаря им храм постепенно обзаводился внутренним убранством и, наконец, мог позволить себе даже некоторую роскошь. Постепенно обычный камень в нем заменялся мрамором, вместо мраморной штукатурки появились скульптуры, и мозаика сменила росписи[79]. В конце концов, когда первоначальный храм стал рушиться от ветхости, разбогатевшая община зачастую даже могла перестроить его с гораздо большим великолепием [80].

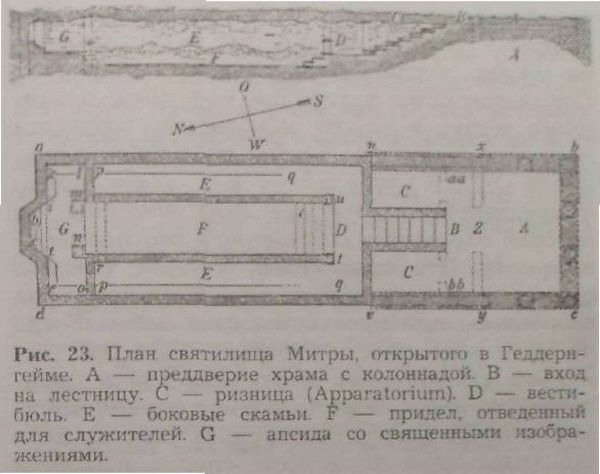

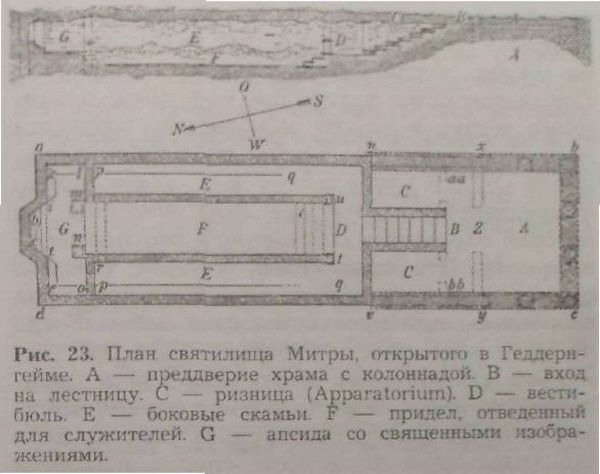

Обнаружено значительное количество таких сооружений. В независимости от того факта, что они в своей конструкции имитировали первобытные пещеры, они носили названия spelaeum, specus (грот, склеп, пещера), иногда spelunca, antrum (грот, пещера) или более общие — templum, aedes, sacrarium (храм, святилище)[81]. Можно в точности восстановить их традиционное расположение, которое повторяется везде почти без отклонений (рис. 23).