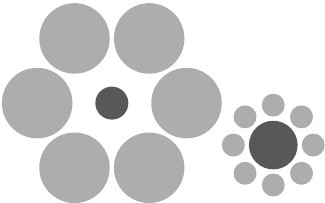

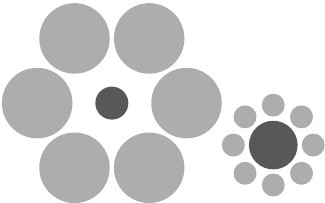

Некоторые изменения, сопутствующие современной жизни и коллективной культуре, носят почти что магический характер. Лурия выяснил, что оптические иллюзии у жителей глухих деревень и людей из промышленно развитого мира различаются – например, иллюзия Аббингхауза. Какой из кругов кажется вам больше?

Если вы выбрали правый, вероятно, вы живете в промышленно развитом обществе. Деревенские жители правильно поняли, что они одинаковые, а колхозники и студентки педагогического училища указали на правый. Подобные результаты повторились и в других традиционных обществах, тогда ученые предположили, что это может быть связано с тем фактом, что средневековые люди не так тяготеют к объединяющему контексту – то есть к отношениям между различными кругами – и на их восприятие не повлияло наличие дополнительных кругов. Выражаясь языком метафор, средневековые люди не увидели за лесом деревьев; современные же люди не видят за деревьями леса.

После путешествия Лурии в глухие деревушки ученые пытались повторить его опыт в других культурах. Так, либерийская народность кпелле на протяжении всего своего существования выращивала рис; однако в 1970-х земля под ними задрожала, и от их деревушек до городов пролегли дороги. При решении теста на сходство подростки, проходившие обучение в современных заведениях, сгруппировали предметы по абстрактным категориям (все это дарит нам тепло), тогда как традиционные подростки сформировали группы, основываясь на субъективных ощущениях, и часто меняли стратегию, даже когда их просили выполнить такое же задание.

Поскольку подростки, которые соприкоснулись с современной реальностью, уже сформировали значимые тематические группы, они демонстрировали лучшие результаты и в задании на пересчет предметов. Чем больше они приближались к современности, тем сильнее было их абстрактное мышление и тем меньше они полагались на конкретный опыт мира как точку отсчета.

Выражаясь языком Флинна, сейчас мы смотрим на мир через «научные очки». То есть вместо того, чтобы полагаться на свой непосредственный опыт, мы загоняем реальность в рамки классификаций, используя множество слоев абстрактных концептов для понимания того, как различные элементы информации связаны между собой. Мы выросли в мире классификаций, абсолютно чуждом жителям деревушек. Мы относим некоторых животных к млекопитающим и уже внутри этого класса формируем более мелкие группы на основе сходства их физиологии и ДНК.

Слова, которые обозначают явления, за несколько поколений превратились из научных терминов в широко известные понятия. Так, слово «процент» практически отсутствует в книгах начала ХХ века, но к 2000 году встречается уже раз в пять тысяч слов (длина этой главы – 5500 слов). Программисты создают многослойные абстракции (вот у кого блестящие результаты по тестам Рейвена). В полосе загрузки вашего компьютера, заполняющейся по мере завершения загрузки, присутствует бесчисленное количество абстракций, от фундаментальных (язык программирования, на котором она написана, представляет собой бинарный код – ряд из нулей и единиц, используемый компьютером,) до психологических (сама по себе полоса – визуализация времени, которая успокаивает пользователя, давая ему информацию о степени завершенности множества второстепенных видов деятельности).

Юристы могут задуматься о том, почему результаты одного дела – возбужденного по иску человека из Оклахомы, – имеют значение для принятия решения по совершенно другому, где истцом выступила компания из Калифорнии. В процессе подготовки они могут пробовать различные гипотезы, воображая себя на месте адвоката противоположной стороны и представляя их доводы. Концептуальные схемы обладают гибкостью, позволяют структурировать сведения и мысли в самых разных ситуациях, а также осуществлять обмен знаниями между различными сферами. Для работы в современном мире необходима постоянная передача знаний – способность применять их в новой ситуации и области. За последнее время изменились фундаментальные мыслительные процессы, адаптируясь под возросшую сложность окружающей действительности и потребность выведения новых закономерностей вместо того, чтобы пользоваться старыми. Схемы классификаций, основанные на базовых понятиях, служат своего рода подложкой и связующим материалом для знаний, обеспечивая им более легкую усваиваемость и гибкость. Результаты исследования тысяч взрослых из шести развивающихся стран показали, что готовность заниматься современными видами деятельности, которые подразумевают автоматическую функцию решения проблем и регулярное возникновение новых видов задач, сопряжена с так называемой «когнитивной гибкостью». Однако, отмечает Флинн, это вовсе не означает, что в мозгах современного человека от рождения заложен больший потенциал, чем поколение назад, просто теперь на смену утилитарной пришла призма, через которую весь мир представляется в виде набора понятий

[11]. Даже относительно недавно, в ряде особенно традиционных или ортодоксальных религиозных сообществ, сделавших шаг вперед в направлении модернизации (но все же недостаточный, ибо женщина по-прежнему не может заниматься современной работой), эффект Флинна гораздо быстрее проявлялся у мужчин, нежели у женщин, принадлежавших к одному сообществу.

Жизнь в современном мире немало способстовала нашему умению адаптироваться к сложностям, что проявляется в виде гибкости и, как следствие, отражается на широте нашего интеллектуального кругозора.

Мозг средневекового человека привык работать внутри жестких рамок конкретного мира, зримого и осязаемого, и это распространялось на все сферы. После долгих уговоров некоторые из крестьян все же согласились решить следующую задачку: «Хлопок хорошо растет там, где сухо и тепло. В Англии холодно и сыро. Может ли там расти хлопок?» Они обладали непосредственным опытом выращивания хлопка, и потому некоторые смогли дать ответ (робко и после наводящих вопросов), хотя и никогда не были в стране, о которой спрашивалось в задачке. Однако точно такая же задача, но с несколько измененными данными, поставила их в тупик: «На Крайнем Севере, где лежат снега, все медведи белые. Новая Земля – на Крайнем Севере, и там всегда снег. Какого цвета там медведи?» На этот раз даже после многочисленных наводящих вопросов деревенские жители не смогли даже приблизиться к правильному ответу. Они придерживались строгого принципа. «Только тот, кто был там, сможет вам ответить», – заявил один из них, хотя в Англии он тоже не был, и это не помешало ему правильно ответить на предыдущий вопрос. Но достаточно было легкого соприкосновения с современным миром, и эта проблема была решена. На вопрос о белых медведях Абдул – сорокапятилетний и почти безграмотный, но все же председатель колхоза – ответил неуверенно, но все же применил формальную логику: «Если все так, как вы говорите, то они все должны быть белые».