С одной стороны, Лебедь признавал актуальность изучения членами партии украинского языка, поскольку «крестьянин иногда требует обучения его детей на украинском языке, поскольку надо иногда идти в деревню и разъяснять крестьянам на понятном им языке вопросы, их интересующие»

[250]. Однако при этом он считал недопустимым проводить «украинизацию во имя украинизации»

[251]. Идеи Лебедя получили название «борьбы двух культур» и были раскритикованы на XII съезде.

Однако и после того, как выступление Лебедя было осуждено партийным съездом и был принят курс на коренизацию, республиканская партийная организация демонстрировала осторожность в проведении украинизации. 20–22 июня 1923 г. состоялся пленум ЦК КП(б)У, уделивший основное внимание национальному вопросу. В отчете ЦК на пленуме прозвучали слова о важности вопросов «иностранной политики, поскольку они были связаны с украинской политикой»: «В связи с присоединением Галиции к Польше и ориентировкой части галицийских партий на Польшу и наличия тенденций масс Галиции ориентироваться на Советскую Украину, перед ЦК стал вопрос о решительной поддержке галицийского движения. Хотя вопрос не окончательно разработан, но ЦК счел нужным принять некоторые практические мероприятия в деле облегчения эмиграции галичан на Украину…»

[252].

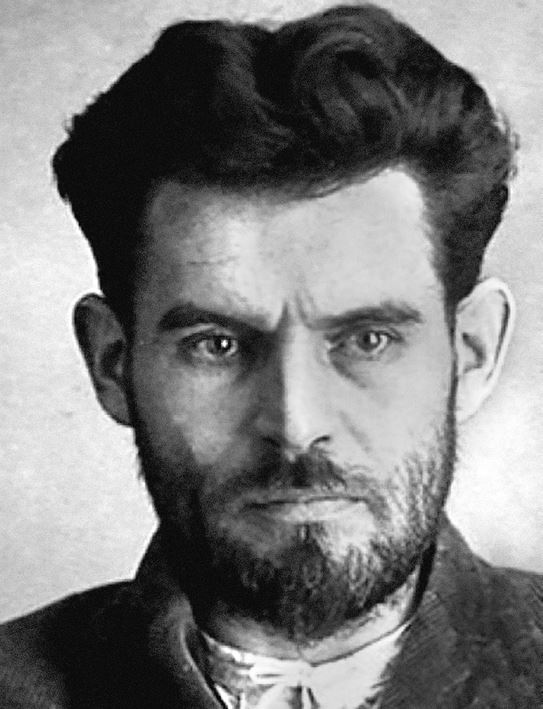

В своем докладе лидер коммунистов УССР Э. И. Квиринг подчеркнул, что «неравенство культур украинской и русской на Украине в смысле отсталости украинской поставило в необходимость ЦК считать на первое время культуру украинскую привилегированной. Украинизация должна пойти по линии укрепления связи с широкими крестьянскими массами»

[253]. Квиринг признал необходимость перехода «от пассивности к активному введению украинского языка (сроком в 1 год)», причем «более резкий курс» предполагался «в области делопроизводства» наркоматов и в отношении совпартшкол, более постепенный — по отношению к высшей школе. Что же касается издательского дела, то Квиринг согласился с необходимостью принять формулировку, устанавливающую «как необходимость издательство русской литературы, легко самоокупающейся, а также украинской в определенном проценте». Впрочем, первый секретарь ЦК КП(б)У предложил перевести на украинский язык окружные газеты

[254].

Эммануил Ионович Квиринг (1888–1937) — советский государственный деятель

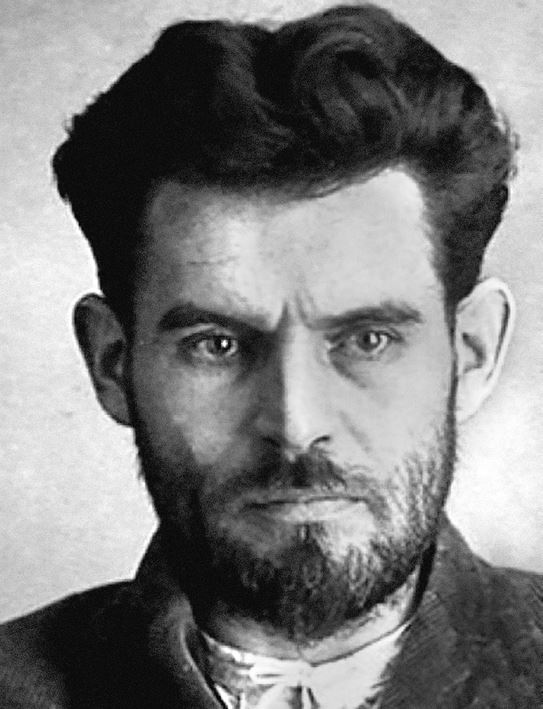

Любопытно, что возглавлявший в то время отдел агитации и пропаганды ЦК КП(б)У бывший боротьбист А. Я. Шумский, который позднее, в 1926-м, уже будучи наркомом просвещения УССР, активно отстаивал быстрые темпы украинизации, на июньском пленуме 1923 г. вынужден был признать: «Неприятное впечатление, безусловно связанное с непрактичностью, производит разгон и форсирование в области украинизации, чреватое последствиями. Принудительность в области как партийной, так и советской не годится, и мы можем пойти по пути „гетмановской украинизации“, курс на создание крестьянской интеллигенции не правильный. Нам нужно создавать украинскую интеллигенцию из рабочей среды»

[255]. Известный украинский коммунист В. Я. Чубарь, который меньше чем через месяц возглавил Совнарком УССР, на июньском пленуме также признавал, что «темп, взятый Политбюро, слишком быстрый и непрактичен своей механизацией… Быстрый темп при отсутствии возможности при настоящем состоянии украинского языка действительного изучения на нем научных дисциплин может вызвать реакцию отлива от языка, как со стороны партийных работников, так и советских»

[256]. Д. З. Мануильский, с 1922 г. работавший в Коминтерне, поставил вопрос о внутренней консолидации КП(б)У, ее «русской и украинской частей», причем назвал последнюю (украинскую) пасынком и поставил вопрос о «действительной подготовке и подборе украинских работников на смену»

[257].

При проведении украинизации республиканское руководство столкнулось с отсутствием надежных (с точки зрения большевиков) кадров, знающих украинский язык. На пленуме ЦК КП(б)У 6–8 октября 1924 г. Чубарь, докладывая о состоянии украинизации в республике, с горечью признал: «большинство учреждений живет на переводчиках, не имея достаточно работников, знающих украинский язык… У нас недостаточно подготовленный кадр работников и недостаточно данных для внедрения украинского языка»

[258]. Действительно, ситуация была довольно напряженной. Например, когда в августе 1924 г. в одном из городов Черниговской губернии было получено предписание вести делопроизводство на украинском языке, местные партийные власти «бросились искать украинцев, могущих хотя бы чему-нибудь научить по-украински. Нет никого. Наконец нашли кого-то, но оказался исключенным из профсоюза как чуждый элемент. Пришлось пойти на поклон — предложить принять вновь его в профсоюз — учи только. Разве не анекдот!»

[259]

Александр Яковлевич Шумский (1890–1946) — украинский революционер, советский партийный и государственный деятель

Затруднения при подборе кадров со знанием языка «коренной национальности» существовали даже в столице УССР — Харькове. Весьма интересны воспоминания Т. М. Кардиналовской, жены премьер-министра правительства Центральной рады В. А. Голубовича. После ареста мужа Татьяна Михайловна попала под пристальное внимание органов ВЧК и в 1920 г. была арестована. После освобождения она решила устроиться в Харькове: «Выйдя из тюрьмы, я абсолютно не знала, что мне делать. В Харькове у меня не было ни родных, ни знакомых. Куда идти? <…> На мне было летнее платьице, в котором меня тогда, почти год назад, арестовали на улице. К счастью, погода стояла теплая, было опять лето. Туфель у меня уже не было — они окончательно износились — и я шла босиком, но это меня не особенно смущало: в те годы видеть босых на улицах не было редкостью. <…> Я пошла по улице и, увидев здание Совнаркома, подумала: „А почему бы мне не попытать счастья в этом учреждении?“ Мысль показалась мне неплохой, и я направилась туда. Одновременно со мной к дверям подошел какой-то человек и, любезно распахнув передо мной двери, вошел в здание вслед за мной. Очутившись внутри, я начала оглядываться по сторонам. Вошедший вместе со мной человек заметил это и спросил: „Вы кого-нибудь ищете?“ Я, не задумываясь, ответила: „Да, мне нужно говорить с главой Совнаркома“. Мой новый знакомый усмехнулся: „Это я и есть. Какое у вас ко мне дело?“ Я рассказала ему все начистоту — кто я и откуда пришла. Глава Совнаркома — Раковский — все выслушал и тут же принял меня на работу на должность регистратора. <…> Такие чудеса могли происходить только в те отдаленные времена, когда в советских учреждениях была нехватка образованных и даже просто грамотных людей»

[260]. Кардиналовская вспоминала, что проработала в Совнаркоме около двух месяцев, а потом решила попробовать устроиться на работу в какую-нибудь редакцию и очутилась в «Селянской правде», которую редактировал С. В. Пилипенко: «Пилипенко тут же взял меня к себе на работу корректором и переводчиком — весь материал газеты приходил из Москвы на русском языке и переводился на украинский. К тому времени я вполне хорошо владела украинским и позже кроме переводческой деятельности вела работу стилистического редактора. <…> Мне поручали переводить разную литературу с русского на украинский, причем многое, в свою очередь, являлось переводом на русский с чешского, польского, немецкого, английского и других языков. Так, например, я перевела роман Майн Рида „Оцеола — вождь семинолов“. <…> Среди моих переводов, кроме беллетристики, были также книги политического характера, включая сочинения Ленина, и даже научные переводы, в частности, я принимала участие в составлении первого русско-украинского словаря по химии»

[261].