Онлайн книга «История зрения: путь от светочувствительности до глаза»

BDNF-протеин найден в областях головного мозга, отвечающих за сытость, жажду и вес тела. Скорее всего, он воздействует на эти процессы.

При расшифровке акронима WAGR о многих пунктах я говорил бы условно: так, умственная отсталость может практически отсутствовать или быть заметной только для специалистов.

Есть исследования, показывающие, что активность гена BDNF и выработка BDNF-протеина зависят от внешних факторов – физической активности, диеты и других. Это может быть полезно, если нам вдруг вздумается влиять на него.

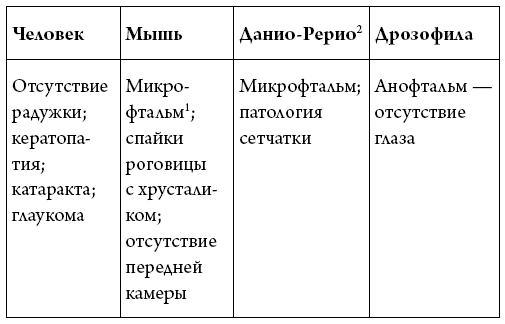

Не у всех живых существ мутация в гене PAX6 ведет к аниридии, однако практически все страдают от поражения глаз.

Исследователи находят регуляторные связи PAX6, что облегчает понимание клинической картины врожденной аниридии у человека и изучение того, как влияние PAX6 на иные гены меняет глаз у других животных (причем одни и те же гены у разных животных могут проявлять себя по-разному).

Фенотипические изменения при мутации в PAX-генах у различных видов разные

Данио-Рерио [13]

фтальм [14]

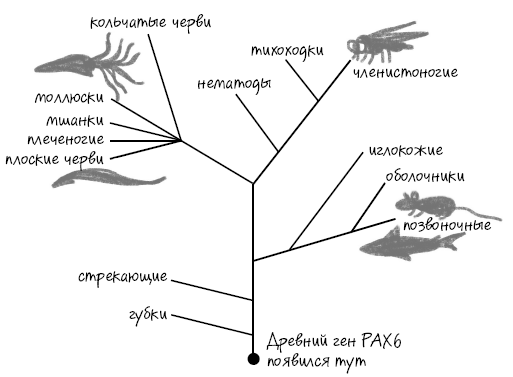

Количество вариантов глаз, существующее в живом мире, и разница в их строении наводят на мысль, что глаз эволюционировал много раз снова и снова и у разных животных прошел разный путь развития.

• Древний ген PAX6 участвовал в регуляции активности других генов, которые строили примитивный двухклеточный глаз.

• В течение эволюции виды удалились один от другого очень далеко, но все сохранили гены, гомологичные PAX6.

• Со временем дупликация привела к появлению новых генов, которые добавили глазу сложности.

Появилось много вариантов глаз у разных классов.

Однако эти новые гены остались под контролем у гомолога гена PAX6.

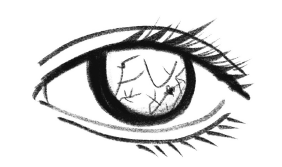

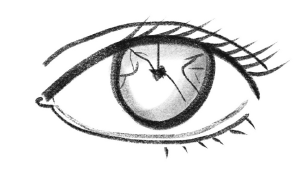

Рис. 11. Глаз мухи дрозофилы (в нем выделяют омматидии – ощущающие свет единицы) и человека. У всех глаз был общий предок – фоторецепторная клетка, в дальнейшем эволюция создала много вариантов различных глаз, однако во всех сохранилась важная роль аналогов гена PAX6. Глаз мухи дрозофилы кардинально отличается от человеческого, он состоит из множества маленьких микроглаз омматидиев, однако у мухи и человека есть общий ген, регулирующий работу глаза, который достался им от общего предка

Интересный факт: ген PAX6, регулирующий развитие глаза и нервной системы, есть у фруктовой мухи, червяка и человека, и у всех он занимается одним и тем же. Это наводит на мысль о том, что PAX6 был у нашего общего предка очень и очень давно, и, скорее всего, тогда глаз еще представлял собой пару рецепторной и пигментной клеток. А вот дальнейшее развитие – увеличение количества глаз, устройство глазодвигательных мышц – уже шло индивидуально и не один раз, что и привело к такому разнообразию типов глаз, наблюдаемых сегодня.

Рис. 12. Древний ген PAX6

Секреты развития

Интересная особенность врожденной PAX6-аниридии: при ней можно найти эмбриональные сосуды на поверхности хрусталика. Они снабжают его кровью внутриутробно, но должны отсутствовать к моменту появления на свет.

Persistent tunica vasculosa lentis – так называется состояние, когда сосуды на поверхности хрусталика остаются после рождения.

Это действительно очень интересное заболевание, изучение которого дает представление о многих процессах, происходящих в глазу.

Внутриутробное формирование хрусталика человека начинается, когда сам эмбрион размером 4 мм. В отличие от остальных частей глаза, развивающихся из нейроэктодермы, хрусталик развивается из поверхностной эктодермы.

Первая стадия роста начинается, когда оптический пузырь, формирующийся при выпячивании нейроэктодермы, приближается к поверхностной эктодерме. Оптический пузырь индуцирует формирование хрусталиковой плакоды (структуры в голове эмбриона) из ближайшей эктодермы (внешние покровы).

В стадии 4-миллиметрового эмбриона хрусталиковая плакода имеет один слой столбчатых клеток. В развитии хрусталиковой плакоды и оптического пузыря принимают участие гены SOX2 и POU2F1. Мутация в гене SOX2 связана с двусторонним анофтальмом (недоразвитием или отсутствие обоих глазных яблок).

Большую часть своего внутриутробного пути хрусталик имеет свои кровеносные сосуды. Иногда их можно видеть и после рождения. Обычно это редкая находка, но такое встречается при некоторых заболеваниях.

Одно из таких заболеваний – врожденная аниридия, которая чаще всего связана с мутацией в гене PAX6. Аниридия проявляется отсутствием радужки и другими изменениями, среди которых в том числе бывают изменения хрусталика.

При аниридии часто можно видеть то, что называют persistent tunica vasculosa lentis – сосуды на поверхности хрусталика. Обычно они очень тонкие, и у совсем маленьких детей их сложно рассмотреть.

Такая сосудистая сеть не меняется со временем – не исчезает.

Рис. 13. Здесь видна частичная врожденная аниридия, помутнение в центре хрусталика и на его поверхности

Рис. 14. Здесь виден экватор хрусталика и кровеносные сосуды на поверхности

Рис. 15. Здесь видны арки сосудов на поверхности хрусталика

Глаза появились раньше мозга. Здесь мы тоже ударяемся в вопрос определения – что такое зрение. Есть ли зрение без мозга?

Мозг не нужен до того, пока не возникла информация, нуждающаяся в обработке. Первые глаза были вполне достаточными для тех задач движения, которые ставились перед живым организмом.