Таким образом, взаимоотношения болезни Пика и ФТД окончательно не определены. Подчеркивается, что главное отличие состоит в гистопатологии: присутствие или отсутствие телец Пика (материала, окрашенного на тау-белок) в нейронах пораженных областей и большее поражение белого вещества при болезни Пика. В то же время в научной литературе в настоящее время шире используется именно термин «ФТД». Считается, что наиболее часто встречается тау-негативный подтип ФТД, при котором выявляют убиквитин – иммунореактивные включения.

По статистике, среди всех деменций на ФТД приходится от 5 до 20 % случаев. В Великобритании распространенность ФТД в возрасте 45–64 лет сходна с таковой для БА и составляет в среднем 15 на 100 тыс. населения. Дебют болезни чаще отмечается между 66 и 70 годами, раньше, чем при БА, без отчетливой разницы в зависимости от пола. Уже в начале ФТД отмечаются поведенческие расстройства, личностные изменения, социальная дезадаптация. Тщательный сбор анамнеза позволяет у 40 % пациентов с ФТД выявить родственников с различными нейродегенеративными заболеваниями. У больных с ФТД обнаружены мутации в генах, картированных на хромосоме 17 (MART – ген и програнулин ген – GRN). Продолжительность жизни после установки диагноза ФТД колеблется от 3 до 15 лет.

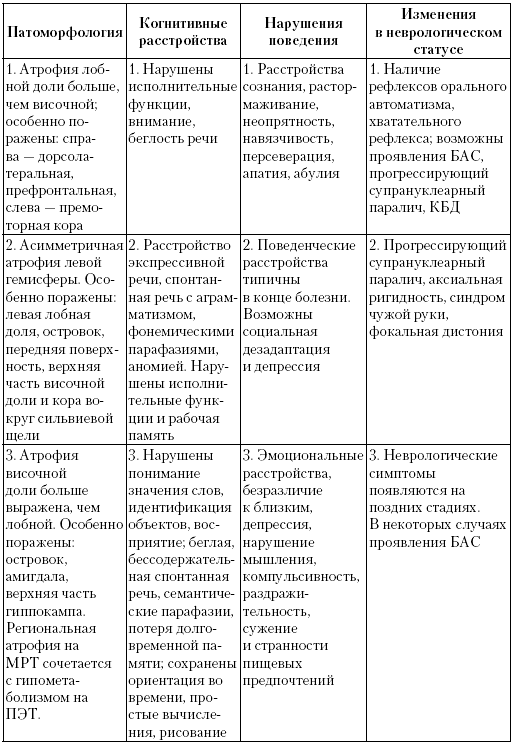

В последнее десятилетие принято выделять три формы ФТД: 1) фронтальный вариант ФТД, 2) прогрессирующая афазия и 3) семантическая афазия [333]. Следует подчеркнуть, что фронтальный вариант ФТД может сочетаться с проявлениями других нейродегенеративных заболеваний: бокового амиотрофического синдрома (БАС), прогрессирующего супрануклеарного паралича или кортико-базальной дегенерации (КБД). Реже названные нейродегенеративные заболевания ассоциируются с прогрессирующей афазией и семантической афазией. В табл. 4.2 приведены варианты ФТД по Дж. Фукан и соавт. (J. Phukan et al.) [346] с нашими дополнениями, где различные формы ФТД (фронтальный вариант, прогрессирующая афазия, семантическая афазия) представлены соответственно под номерами: 1, 2, 3.

Таблица 4.2. Варианты фронтотемпоральной деменции

Показано, что среди пациентов с ФТД от 1/3 до 1/4 больных имеют уникальный клинико-патологический синдром, который называют семантической деменцией. Наиболее ранней и отличительной чертой в дебюте семантической деменции является снижение экспрессивного запаса слов, что описывается как «потеря памяти на слова» [288]. При этом память на недавние события и топографические аспекты относительно нормальна у пациентов с семантической деменцией. По контрасту с БА ориентация во времени, простые вычисления, навыки рисования также сохранены. Во время простых тестов по называнию изображенного на рисунке, при показе картинки с зеброй может быть получен ответ «жираф» или «лошадь», на более поздних стадиях – «животное», а затем – «я не знаю». У пациентов выявляется выраженное снижение способности генерировать слова исходя из определенной начальной буквы или соответственно какой-либо категории; нарушено понимание содержания слов, существительных, глаголов, прилагательных.

У пациентов с ФТД происходит неуклонное прогрессирование нейродегенеративного процесса. Считают, что необходимо создание организаций по поддержке таких больных, но пока они существуют только в Великобритании, в Северной Америке. В настоящее время проводятся исследования по разработке препаратов, эффективных при фронтотемпоральной деменции.

4.3. Деменция при боковом амиотрофическом синдроме

Боковой амиотрофический склероз (БАС, или болезнь двигательного нейрона) был описан Ж. Шарко и его учениками в 1870-х гг. По современным представлениям, БАС представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, ассоциированное с потерей верхнего и нижнего мотонейронов: происходит гибель мотонейронов в моторной коре, спинном мозге, стволе мозга. Международные критерии диагностики БАС (1994 г.) El Escorial включают признаки поражения центрального и периферического мотонейрона, прогрессирующее течение болезни (не менее шести месяцев). Критерии исключения диагноза БАС: наличие нарушений поверхностной или глубокой чувствительности, глазодвигательных, вегетативных, тазовых расстройств, отсутствие эффекта от лечения. Для достоверного диагноза БАС характерно сочетание бульбарных нарушений со спинальными сегментарными дефектами на двух уровнях или только при наличии признаков поражения верхнего и нижнего мотонейронов на трех спинальных уровнях [1, 85]. Выделяют спорадическую, семейную, западнотихоокеанскую формы БАС. Заболеваемость колеблется от 0,4 до 1,76 на 100 тыс. населения. Мужчины чаще болеют, чем женщины, дебют болезни в большинстве случаев после пятидесяти лет, приблизительно 10 % случаев являются семейными: 20 % из них ассоциируются с мутациями в гене, кодирующем супероксиддисмутазу 1 (SOD1). Хотя оставшиеся 90 % случаев БАС рассматриваются как спорадические, считается, что эти пациенты имеют генетические аспекты в патогенезе болезни.

Механизмы дегенерации мотонейронов изучены недостаточно. Считается, что развитие нейродегенеративного процесса связано с оксидативным стрессом, глутамат-медиируемой экзайтотоксичностью, апоптозом. Показана ассоциация между наличием БАС и повышенной экспрессией инозитол 1, 4, 5 – трифосфат рецептор 2 гена (ITPR2), который является одним из главных регуляторов внутриклеточной концентрации кальция в нейронах, участвует в глутаматной нейротрансмиссии, в процессах программированной гибели клеток [384].

Болезнь начинается обычно с нарастающей слабости в пальцах рук, постепенно развиваются атрофии мышц кистей, мышечные подергивания (фасцикуляции) на конечностях, туловище, в дальнейшем возникают атрофии мышц проксимальных отделов рук, языка в сочетании с фибрилляциями; появляются затруднения при глотании, голос становится тихим, «осипшим», речь – нечеткой. При неврологическом осмотре в большинстве случаев находят проявления бульбарного паралича, смешанный парез верхних и центральный парез нижних конечностей при отсутствии чувствительных и тазовых расстройств. В большинстве случаев БАС дебютирует как двигательное расстройство, однако доказано, что это мультисистемное заболевание, при котором выявляются и немоторные симптомы. Диагностика БАС основана на результатах неврологического обследования, динамики болезни, данных электромиографии. Дифференциальный диагноз БАС проводится с прогрессирующей спинальной мышечной атрофией, мультисистемной атрофией, цервикальной радикуломиелопатией, дискогенными спондилопатиями торако-люмбально-сакральной локализации, мультифокальной моторной невропатией, хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатией, бульбоспинальной мышечной атрофией, рассеянным склерозом, миастенией.

Долгие годы было принято считать, что БАС не сопровождается когнитивными расстройствами. Однако исследования последних лет показали, что у 20–50 % пациентов с БАС выявляются умеренные когнитивные нарушения, у 5–40 % клинический подтип фронто-темпоральной дегенерации, называемой ФТД [349]. Такая ассоциация БАС и ФТД впервые была описана А. фон Браунмюлем (von Braunmuhl A.) в 1932 г. Клинические проявления когнитивного дефицита при БАС включают личностные изменения, раздражительность, обсессивность, нарушения исполнительных функций. Когнитивные расстройства у пациентов с БАС ассоциируются с атрофией лобной доли, гипометаболизмом в коре, особенно во фронтотемпоральных областях и в передней цингулярной извилине, по данным МРТ и ПЭТ головного мозга.