Изменения в психической сфере встречаются в 84 ± 9,18 % случаев рассеянного склероза [180]. Выявляются пограничные нервно-психические расстройства (астенический синдром, истерические реакции, обсессивные проявления), аффективные нарушения (депрессивный синдром и состояние эйфории), исходное состояние – органическое слабоумие, судорожный синдром и полиморфные психотические состояния [99]. Чаще наблюдаются эйфория, ослабление критики, иногда – апатия, тревожные состояния. В последние годы особое внимание уделяется выявлению когнитивных нарушений, которые могут развиваться при данном заболевании.

При ремиттирующем течении рассеянного склероза мы в совместной работе с С. В. Жуковой с помощью психометрических тестов выявляли нарушения памяти, внимания. Оценка памяти проводилась с применением теста Бентона: после предъявления изображения геометрических фигур больной должен был повторить их конфигурацию и расположение на бумаге без объекта. У пациентов с рассеянным склерозом в период экзацербации количество баллов по данной методике колебалось от 4 до 8 (медиана равнялась 6); в контрольной группе данный показатель колебался от 6 до 10, (медиана – 8), выявлено достоверное различие (р < 0,05), свидетельствующее о снижении памяти у обследованных больных.

Уровень психической активности по показателям активного внимания, умственной работоспособности и утомляемости оценивался по методике «Корректурная таблица». Определяли скорость выполнения задания по вычеркиванию цифр в корректурной таблице с вычислением индекса утомляемости. Установлена тенденция к снижению уровня психической активности, индекс утомляемости < 1 определялся у 27 % обследуемых больных, в контрольной группе – у 8 %. У пациентов с ремиттирующим течением заболевания, в отличие от больных с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом, в период ремиссии отмечалась положительная динамика изученных психометрических показателей.

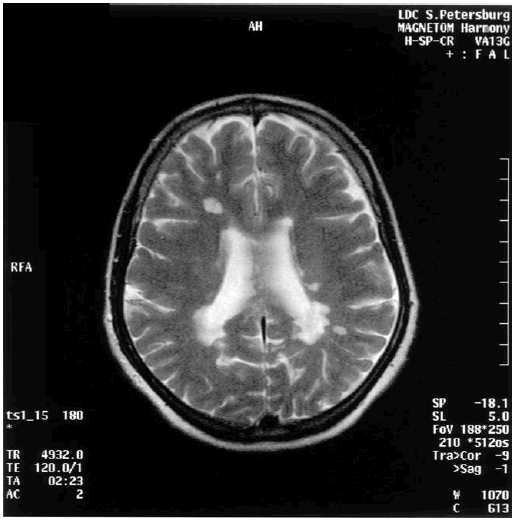

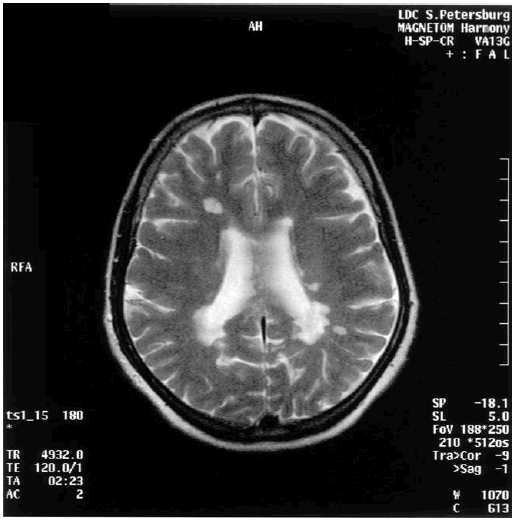

Выявленное сочетание нарушения внимания и памяти у таких больных, а также улучшение изученных показателей в ремиссию согласуются с результатами других исследователей [266]. Нарушения когнитивных функций, по данным МРТ головного мозга, у этих больных объясняют разрушением фронтопариетальных субкортикальных сетей. Показано частое вовлечение в патологический процесс мозолистого тела, что имеет большое значение в развитии нарушений когнитивных функций и поведения у больных с рассеянным склерозом. У обследованных больных улучшение психометрических показателей коррелировало с динамикой МРТ головного мозга: уменьшалось накопление парамагнетика гадолиния в участках демиелинизации, что является одним из морфологических критериев обратного развития очагов рассеянного склероза. На рис. 10.1 представлена МРТ головного мозга пациентки 46 лет (продолжительность болезни двенадцать лет) с рассеянным склерозом и картиной умеренной деменции.

Рис. 10.1. МРТ головного мозга пациентки с рассеянным склерозом и деменцией

Согласно нейропсихологическому тестированию, у большинства больных с рассеянным склерозом выявляются когнитивный дефицит, личностные нарушения, сочетанное поражение психической сферы. Когнитивные расстройства могут наблюдаться в виде снижения внимания, продуктивности умственной работы, кратковременной памяти. Отмечался парциальный характер когнитивного дефицита: выявлялось снижение способности запоминания слов при сохранном запоминании чисел.

У пациентов с рассеянным склерозом, по данным позитронно-эмиссионной томографии, в сравнении с группой здоровых добровольцев выявлено значимое снижение скорости потребления глюкозы билатерально в средней и нижней височной извилинах; в правом полушарии – в средней лобной, язычковой извилинах; в левом полушарии – в надкраевой извилине и левой нижней теменной дольке [146].

При изучении функциональной активности мозга у пациентов с рассеянным склерозом нами были выявлены следующие данные [58, 61].Совместно с Е. В. Шестаковой были обследованы 22 больных с цереброспинальной формой рассеянного склероза – семнадцать женщин и пять мужчин с дебютом заболевания в 22–37 лет. Возраст больных колебался от 22 до 55 лет, продолжительность заболевания – от 2 до 23 лет. Течение заболевания у двадцати больных было ремиттирующее, у двух – прогредиентное. В обследование были включены больные, у которых в анамнезе не выявлялись судорожные состояния. ЭЭГ-исследование выполнялось на системе «Телепат М 102» по программе «ЭЭГ Потенциал» с компьютерным спектральным анализом и картированием биопотенциалов головного мозга в исходных условиях покоя и функциональных нагрузочных проб в монополярных и биполярных отведениях по международной системе «10–20». Установлено, что у большинства пациентов (семнадцать человек) наиболее часто регистрировался IV тип ЭЭГ по классификации Е. А. Жирмунской – дезорганизованный, с сохраненной о-активностью. В фоновой записи медленные волны тета– и дельтадиапазонов выявлены у восемнадцати больных. Кроме того, у шести пациентов отмечалась региональная медленная активность преимущественно в затылочных и височных областях. При фотостимуляции реакция усвоения ритмов отмечалась только у четырех больных. Проведение пробы с гипервентиляцией приводило к усилению диффузной медленноволновой активности, отмечалась билатеральная синхронизация альфа– и тетаволн. Необходимо подчеркнуть, что у десяти больных в фоновой записи выявлялись пароксизмальные формы активности, которые чаще были представлены билатеральными вспышками заостренных альфа-, бета– и тета-волн. При компьютерном анализе ЭЭГ наиболее информативными оказались коэффициенты, свидетельствующие о соотношении альфа/тета, альфа/дельта, альфа/ тета + дельта-волн; эти показатели колебались в центрально-лобной и центрально-теменной зонах соответственно от 0,28 до 0,84 и от 0,18 до 0,43; от 0,19 до 0,71 и от 0,19 до 0,54; от 0,20 до 0,68 и от 0,12 до 0,72, тогда как у практически здоровых лиц обычно превышали 1,00.

Проведенные исследования показали, что корреляционная связь между выраженностью неврологических проявлений и характером изменений на ЭЭГ не определялась. По-видимому, это объясняется проявлением феномена клинических диссоциаций, характерного для рассеянного склероза. Показано прогностическое значение изученных показателей ЭЭГ; наиболее низкие значения коэффициентов альфа/ тета, альфа/дельта и альфа/тета + альфа волн отмечались у больных с прогредиентным течением. Учитывая, что дезорганизованный тип ЭЭГ связан с микроструктурными изменениями коры полушарий головного мозга, образований лимбико-ретикулярного комплекса, а патология мезодиэнцефальных структур, определяющих формирование физиологических ритмов, приводит к возникновению медленной активности на ЭЭГ, можно сделать следующий вывод. Изменения биоэлектрической активности головного мозга у больных рассеянным склерозом тесно связаны с патогенезом заболевания, отражают глубину иммунологических, метаболических и нейромедиаторных нарушений, наличие множественных очагов поражения в данных областях.

Клинический опыт показывает, что когнитивные расстройства у пациентов часто сочетаются с депрессивными состояниями. В этой связи нами обследованы 38 больных с ремиттирующей формой рассеянного склероза – 28 женщин и 10 мужчин с дебютом заболевания 15–38 лет. Возраст больных колебался от 17 до 64 лет, продолжительность заболевания – от 2 до 26 лет. Течение заболевания было ремиттирующее. Все больные обследовались в стадии ремиссии заболевания.