Хочу сказать, что даже атонализм Булеза и его школы не настолько уж экстремален. Я могу расценить его как музыку. Время от времени мне нравится слушать его произведения и чувствовать их странное, неопределенное воздействие. Но когда меня уносит вихрь нот, я не в состоянии оценить, проистекают ли мои эмоции из мастерства, чувствительности или намерения композитора; вместо этого они, кажется, эксплуатируют музыкальные ресурсы ультрасериалистического мира.

Баббитта часто осуждают за предполагаемое отрицание обязанности музыканта осуществлять коммуникацию, но, похоже, его никогда не просили объяснить, что тот на самом деле должен делать с музыкой. Как герметичные звуки, которые, по-видимому, учитывали при планировании, превратились в музыку? Как оценить их, как откликнуться на них? Если ваши коллеги собираются поздравить друг друга с тем, что они делают умные вещи с комбинациями нот независимо от того, создают ли они на деле ощутимые звуковые структуры, как собираетесь вы не скатиться до игры со стеклянными бусинами? Что именно вы делаете в музыкальном смысле?

Баббитт поставил серьезные вопросы, но уклонился от любого серьезного ответа. Эти ответы очень зависят от понимания музыкальной когниции. Некоторая «новая» музыка эпохи Баббитта предъявляла к слушателю чрезмерные требования не из-за лени, недостатка знаний или эстетического вкуса слушателя, а из-за безразличия композитора как к естественным контурам музыкального пространства, так и к механизмам в уме слушателя. Как говорит Фред Лердал, «лучшая музыка использует весь потенциал наших познавательных ресурсов». Это не означает, что мы должны продолжать сочинять, как Моцарт – действительно, эффект будет прямо противоположным желаемому, – но означает, что композиция, которая игнорирует наши нервные и когнитивные пределы, может не оказаться любимой.

Как понять, что нам нравится?

О вкусах не спорят. Или все же спорят? Музыкальные психологи Патрик Жюслен и Даниэл Вастфьялл предполагают, что наши предпочтения сильно зависят от эмоций и даже в большей степени от контекста – от того, «что мы чувствовали», – чем от самой музыки. Они подозревают, что наши каждодневные чувства к музыке в значительной степени основаны на бессознательных ассоциациях, управляемых эмоциональными центрами подкоркового «примитивного» мозга в амигдале и мозжечке, хотя у нас может возникнуть и сознательное воспоминание об этих ассоциациях – эффект «Дорогая, они играют нашу мелодию», который обрабатывается в других частях мозга. У большинства взрослых людей особенно сильный «всплеск воспоминаний» приходится на период между пятнадцатью и двадцать пятью годами; хорошо известно, что мы склонны отдавать предпочтение музыке, знать о ней больше и более эмоционально реагировать на нее именно в этот период нашей жизни, а не годами раньше или позже.

Неудивительно, что наши вкусы в значительной степени зависят от не музыкальных факторов, но иногда эксперименты «слепой дегустации» показывают, насколько произвольными, не говоря уже о предвзятости, являются эти суждения. В рядах любителей классики, рока, фолка и джаза присутствуют снобы, мнение которых зависит в большей степени от социального давления, чем от объективной оценки качества музыки. В 1973 году социолог Йоран Нилоф из Университета Упсалы доказал, что оценка джазовой музыки, прослушанной поклонниками джаза, зависела от того, что им говорили о престиже или расе музыкантов (черные музыканты считались более «подлинными»). А социолог Карл Вейк и его коллеги проверили предубеждения джазовых музыкантов, представив двум оркестрам две неизвестные пьесы для исполнения (был еще третий – контрольный). Их убедили, что одно произведение написано «серьезным» джазовым композитором, а другое – коммерческим музыкантом, при этом каждому оркестру о каждом произведении дали противоположную информацию. Выяснилось, что музыканты с большим вниманием отнеслись к «серьезному» произведению: они реже ошибались и лучше помнили мелодию некоторое время спустя. Это тревожное послание для новых композиторов, которым только предстоит создать себе репутацию, раз уж они изо всех сил пытаются обеспечить своим произведениям достойную ротацию.

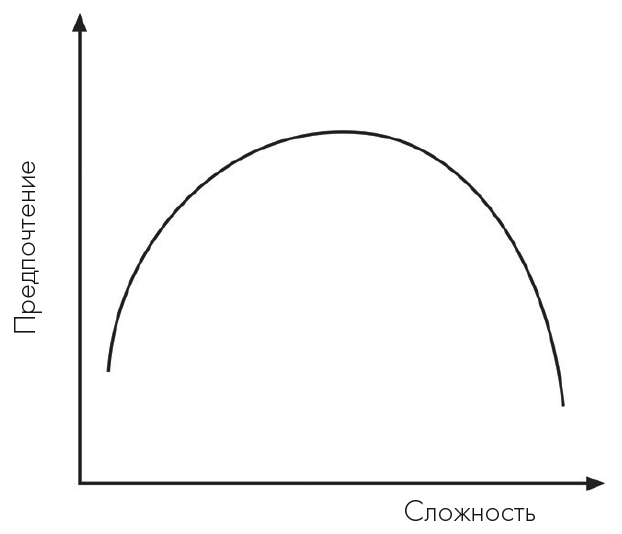

По-видимому, существует и более абстрактная основа для развития музыкальных предпочтений. В 1960-х годах психолог Дэниел Берлин из Университета Торонто решил выяснить, можно ли приписывать эстетические суждения измеримым характеристикам исследуемых объектов и, в частности, их «информационному содержанию». Он предположил оптимальное соотношение: недостаток «информации», например, если музыкальная композиция использует две ноты, приводит к негативным суждениям из-за однообразия, а избыток информации, например, если в произведение слишком много микротонов или хроматических нот, расставленных наугад, отталкивает своей непостижимой трудностью. По сути, это подтверждение результатов психологических тестов Берлина: график предпочтений, упорядоченных по степени сложности, имеет форму перевернутой буквы U, где наибольшее предпочтение отдается объектам, которые имеют умеренную степень сложности (Рис. 11.5). Берлин применил этот тест для визуального восприятия, а его актуальность для музыки была установлена в 1966 году американским психологом Полом Витцем (впоследствии прославившимся благодаря исследованиям связей между психологией и религией). Витц представил слушателям ряды тонов с произвольно выбранными высотами и обнаружил, что их предпочтения следовали форме перевернутой буквы U в зависимости от сложности: последовательности становились все более случайными, сначала они нравились испытуемым больше, но в дальнейшем их предпочтения уменьшались. Интересно, что Витц не обнаружил эту модель в серии подобных экспериментов двумя годами раньше, когда он применял для исследования звуки тонов мажорной гаммы: тогда с ростом сложности предпочтения только продолжали расти. Похоже, это произошло потому, что испытуемые уже обладали организационной схемой для оформления прослушанного, – тональной иерархией, которая связывает ноты гаммы друг с другом. Подразумевается, что «сложность» музыкального произведения отчасти является субъективной величиной, которая зависит от того, обладаем ли мы умственной системой для ее осмысления.

Рис. 11.5 Обычно люди предпочитают мелодии оптимальной сложности – не слишком простые, но и не слишком трудные.

Эти исследования подтверждают нашу уверенность, что более сложная музыка требует настойчивости, но потенциально приятна для тех, кто ее придерживается. Для молодых классических композиторов, которые испытывают трудности при выведении своей музыки на публику, есть довольно разочаровывающее замечание: если их музыка амбициозна (а с новой музыкой, как правило, так и бывает), то может потребоваться несколько выступлений, прежде чем слушатели в достаточной степени освоят стиль и шаблоны для осуществления грамотной оценки.

Где находится пик предпочтения в сравнении со сложностью? Можно предположить, что у большинства людей он расположен ближе к Бенни Гудману, чем к Сесилу Тейлору. В поп-музыке невозможен хит, который будет медленно зреть в умах слушателей по мере многократного прослушивания: популярное произведение должно увлекать с первого раза. Музыкальные психологи Туомас Эерола и Адриан Норт обнаружили уклон в сторону меньшей сложности в песнях «Тhe Beatles»: они разработали способы измерения сложности мелодий на основе нескольких теорий о возникновении музыкальных ожиданий, о которых мы говорили выше, например, посредством учета тональной иерархии нот, ожиданий о величине шага мелодии и ритмических шаблонов (вариативности, синкопы). Исследователи приложили к каждой мелодии меры сложности, которые количественно определили, насколько четко настроена мелодия и соответствует ли она ожиданиям в пространстве каждого из этих измерений, затем они определили, какое из измерений наиболее четко отразило восприятие слушателями мелодической сложности, сравнивая их с оценками участников (от нуля до десяти). Таким образом было определено пять ключевых параметров в модели; их объединение позволило создать единый рейтинг, рассчитанный исключительно по самой музыке и надежно предсказывающий, как слушатели станут оценивать ее сложность.