В 1913 году в физике появляется и закрепляется понятие «изотоп». В этом году Джозеф Джон Томсон, уже вошедший в историю открытием электрона, обнаружил, что неон – химический элемент с атомным номером 10, т. е стоящий под номером 10 в периодической таблице, – представлен двумя сортами атомов с массовыми числами 20 и 22. Понятие «изотопы» – т. е. «занимающие одно и то же место» (в периодической таблице) – было предложено Фредериком Содди, одним из ближайших соратников Резерфорда. Наличие естественных изотопов обнаружится у большинства химических элементов: у водорода – три, у гелия, лития, бора – по два, у углерода – три, у азота – два, у кислорода – три. Три природных изотопа обнаружится у урана – элемента с номером 92, замыкавшего тогда периодическую таблицу. Эти три изотопа имеют массовые числа, равные 234, 235 и 238.

Двумя следующими после открытия ядра и выявления внутренней структуры атома фундаментальными открытиями явились открытия ядерных реакций и внутреннего состава самих ядер. Ядерными реакциями стали называть эффекты и явления, происходящие при взаимодействии атомных ядер с другими ядрами или с частицами.

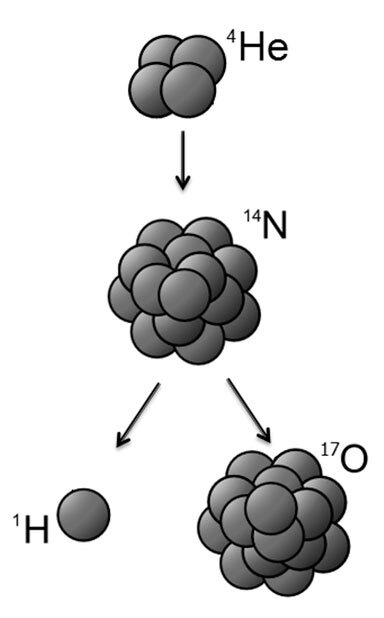

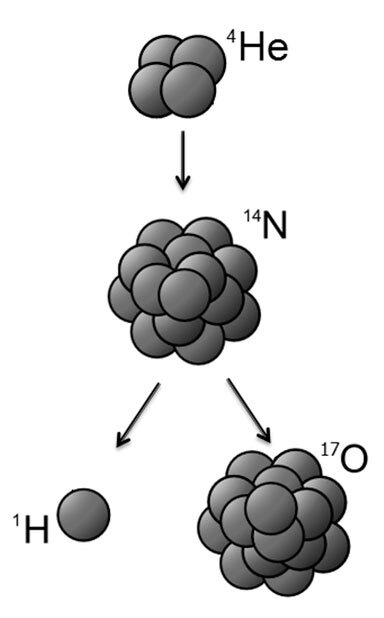

Первой осуществленной человеком ядерной реакцией стало превращение ядра азота в ядро кислорода при облучении азота альфа-частицами. Этот эксперимент был осуществлен в 1919 году Резерфордом.

Дополнительным продуктом осуществленной Резерфордом реакции азот-кислород оказалась ранее неизвестная частица, обладающая положительным электрическим зарядом. Эта частица получила название протон и оказалась ничем иным, как ядром атома водорода. Если электрон был первой открытой человеком внутриатомной частицей, то протон оказался первой внутриядерной.

В 1932 году Джеймсом Чедвиком был открыт нейтрон – электрически нейтральная частица с массой, близкой к массе протона. Предположение, что протоны и нейтроны в совокупности и образуют состав атомного ядра, первым выдвинул в том же 1932 году советский физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко.

* * *

Эрнест Резерфорд облучал альфа-частицами азот и открыл протон, одновременно обнаружив возможность превращения одного химического элемента в другой. Вальтер Боте, облучая альфа-частицами бериллий и литий, обнаружил новый вид излучения с высокой проникающей способностью, природу которого он объяснить не смог. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри обнаружили, что если это новое излучение падает на водородосодержащий материал – например, на парафин, – то образуются протоны высоких энергий. Джеймс Чедвик, по-своему организовав эксперимент по облучению бериллия альфа-частицами, окончательно идентифицировал новую частицу и определил ее массу. Облучать материалы теми или иными видами излучений, превращать одни химические элементы в другие или получать новые – искусственные – изотопы элементов, стало новым направлением в науке.

В 1934 году Энрико Ферми начинает серию экспериментов по облучению веществ нейтронами. Им было получено свыше 50 искусственных радиоактивных изотопов. Но главная цель, которую преследовал Ферми – получение не просто новых элементов, а элементов, которые были бы тяжелее урана, которые в периодической таблице стояли бы правее урана, – элементов, которые будут названы трансурановыми, т. е. заурановыми. Ферми хотел заглянуть за край таблицы Менделеева и обнаружить элементы с атомными номерами, превышающими число 92. Обнаружить новые элементы ему тогда не удалось.

С опытами Ферми поучилось примерно как с опытом Боте – тот облучал альфа-частицами бериллий, но не смог объяснить полученные результаты. Для окончательной идентификации новой частицы – нейтрона – понадобился новый эксперимент, выполненный Чедвиком. Правда, и того, что Ферми сделал, было более чем достаточно для присуждения ему в 1938 году Нобелевской премии.

В 1938 году опыты Ферми по облучению урана нейтронами повторили Отто Ган и Фриц Штрассман. Из облученного урана они выделили барий – элемент с номером 56, т. е. из середины таблицы. Это могло быть объяснено единственным образом: ядро с номером, почти в два раза меньшим, чем у исходного, могло получиться только в результате деления исходного ядра.

В следующем году Фредерик Жолио-Кюри с сотрудниками обнаружил, что при делении помимо двух дочерних ядер образуется в среднем два-три вторичных нейтрона. Продуктами реакции деления оказались частицы, вызывающие эту реакцию. Это позволяло надеяться на возможность осуществления в уране самоподдерживающейся цепной реакции деления.

Откроем учебник по физике для 11 класса: «Ядерной цепной реакцией называется реакция, в которой частицы, вызывающие ее (нейтроны), образуются как продукты этой реакции»

[13].

* * *

Установлением необходимых условий для возникновения и поддержания цепной реакции деления, т. е. созданием теории цепной реакции, занимались одновременно и независимо друг от друга в двух местах – в Соединенных Штатах, куда, спасаясь от Муссолини и от Гитлера, перебрались многие физики Старого Света, и в Советском Союзе. Энрико Ферми там, Борис Яковлевич Зельдович и Юлий Борисович Харитон здесь. Эти люди явились основателями реакторной физики.

Одним из принципиальных положений этой теории стало установление того факта, что цепная реакция деления неосуществима на уране-238, т. е. на изотопе, массовое содержание которого в природном уране составляет свыше 99 %. Поддерживать цепную реакцию можно только в среде урана-235, содержание которого в природном уране – менее одного процента.

Еще одним принципиальным положением стало утверждение о необходимости введения в размножающую среду вещества-замедлителя, проходя через которое нейтроны деления, обладающие при рождении большими скоростями и энергиями, теряли бы свою скорость. Чем меньше скорость нейтронов, с тем большей вероятностью они делят ядра урана-235. Харитон и Зельдович указывали, что идеальными в качестве замедлителей являются водородосодержащие вещества, Ферми разрабатывал идею применения графита.

Ключевым понятием в теории цепной реакции деления стало понятие коэффициента размножения нейтронов.

Сразу после обнаружения образующихся в результате деления вторичных нейтронов стало понято, что цепная реакция возможна, если число нейтронов вылетевших из ядер при делении, будет больше, или, в крайнем случае, равно числу нейтронов, эти деления вызвавших. Отношение числа вторичных ядер к числу исходных получило название коэффициента размножения.

Выяснение условий, при которых осуществима цепная реакция деления, свелось к выяснению условий, при которых коэффициент размножения нейтронов больше единицы или равен единице.

Обратимся еще раз к физике для 11 класса:

«Для течения цепной реакции нет необходимости, чтобы каждый нейтрон обязательно вызывал деление ядра. Необходимо лишь, чтобы среднее число освобожденных нейтронов в данной массе урана не уменьшалось с течением времени.