Оценивая идею рефлекса, Н. А. Бернштейн писал, что рефлекс есть не элемент поведения, а элементарное поведение. То есть рефлекс можно понимать только как решение поведенческой задачи очень простым способом и в простых условиях, когда не нужна развернутая ориентировка, не нужна развернутая мотивация и не надо искать способы ответного поведения. В силу постоянства условий все это можно было задать в работе нервных механизмов, если условия остаются неизменными; при изменении условий должен меняться и ответ, что и было показано в различных исследованиях. (Иванников В. А., 2019)

Суть принципа активности заключается в перемещении причины поведения из прошлого и настоящего в будущее и трансформации этой причины в цель поведения, а также постулировании определяющей роли внутренней программы в актах жизнедеятельности организма, в то время как согласно принципу реактивности, тот или иной акт (движение, действие) всецело определяется внешним стимулом. Активность, при этом, рассматривается как существенное свойство организма животного, определяющее его поведение.

Причиной активности организма являются не внешняя стимуляция, а различного рода потребности, необходимые для поддержания его существования. Поведенческая структура активности основывается на прогнозировании развития событий в среде и положению в ней организма. Модель потребного будущего — того что необходимо организму, строится на базе информации о текущей ситуации и прежнем опыте, но не носит жесткого (инстинктивного, рефлекторного) характера, в связи с вероятностью сигнально-следственных и причинно-следственных связей реального мира.

Определив представление о потребном будущем как цель, организм создает программу поведения для достижения этой цели и приступая к ее реализации, видоизменяет ее в ходе выполнения и/или преодолевает сопротивление среды, сохраняя целевую заданность, благодаря механизму сенсорных коррекций.

Подводя итоги своих исследований Н. А. Бернштейн писал: «Если проанализировать, на чем базируется формирование двигательных действий, то окажется, что каждый значимый акт представляет собою решение (или попытку решения) определенной задачи действия. Но задача действия, иными словами, результат, которого организм стремится достигнуть, есть нечто такое, что должно стать, но чего еще нет. Таким образом, задача действия есть закодированное так или иначе в мозгу отображение или модель потребного будущего. Очевидно, жизненно полезное или значимое действие не может быть ни запрограммировано, ни осуществлено, если мозг не создал для этого направляющей предпосылки в виде названной сейчас модели потребного будущего.» (Бернштейн Н. А., 1962).

Сейчас считается общепринятым, что «результат действия, являясь моделью потребного будущего, не может быть получен, если мозг не создал для этого направляющей предпосылки. Целесообразное программирование действия возможно только на основе образа или модели к нему». (Шатова Н. Д.,2014)

По мнению Александрова Ю. И. (Психофизиология, 2014) при всем многообразии теорий и подходов, используемых в психологии, психофизиологии и нейронауках на современном этапе, их можно условно разделить на две группы. В первой из групп в качестве основного методологического принципа, определяющего подход к исследованию закономерностей организации поведения и деятельности, рассматривается реактивность, во второй — активность.

Парадигма «реактивности» помещает причину текущего поведения не просто вовне субъекта, а в настоящее-прошлое: с рефлекторных позиций события, лежащие в основе поведения, осуществляются как линейная последовательность, начинающаяся с действия стимулов на рецепторные аппараты и заканчивающаяся ответным действием. Условнорефлекторное объяснение поведения, рассматривает внешнюю среду как фактор целиком определяющий и формирующий поведение организма, который лишь пассивно отражает внешние воздействия.

Парадигма «активности» рассматривает способность к деятельности и поведению как принципиальное свойство живой материи, — причиной же активности является сохранение живой материи. Таким образом причина становится и целью, которая в виде сохранения живой материи в будущем, как детерминанта поведения находится в будущем.

«В отличии от объектов неживой природы, живой объект характеризуется сохранением тождественности с самим собой, воспроизведением (репликацией) себя и непрерывным направленным изменением.» (Психофизиология, 2003)

Реактивность свойственна мертвой природе. Возникновение жизни означает возникновение активности. Живое, в отличие от неживого, отражает мир опережающе, его активность в каждый данный момент — не ответ на прошлое событие (стимул), а обеспечение будущего (результата). (Психофизиология, 2014)

Безусловно, существующий мир неживой природы является необходимым условием существования и развития живого, однако жизнедеятельность организма не является совокупной последовательностью реакций на внешние воздействия, хотя и включает реактивность как свою часть. Активность организма прежде всего определяется его внутренними причинами и программами.

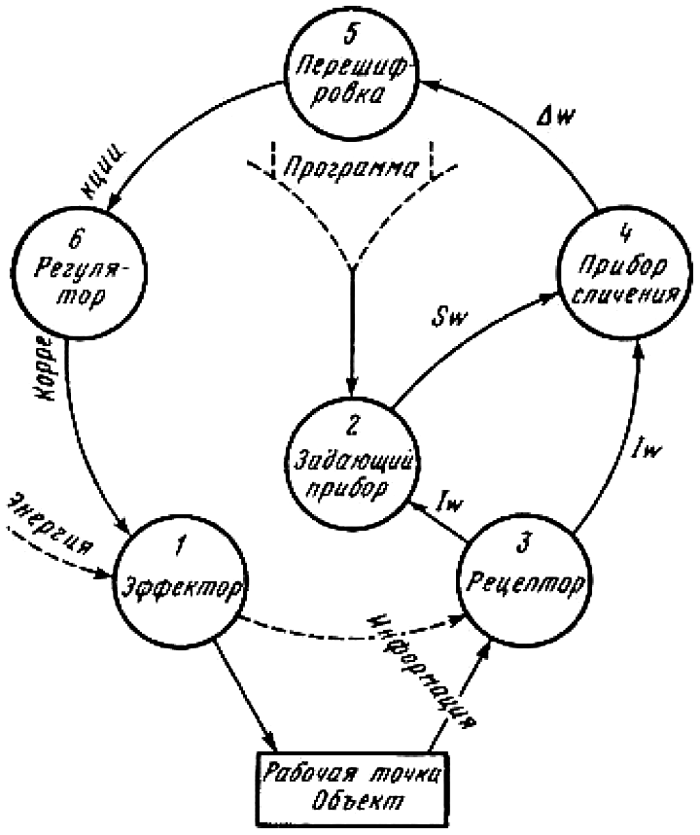

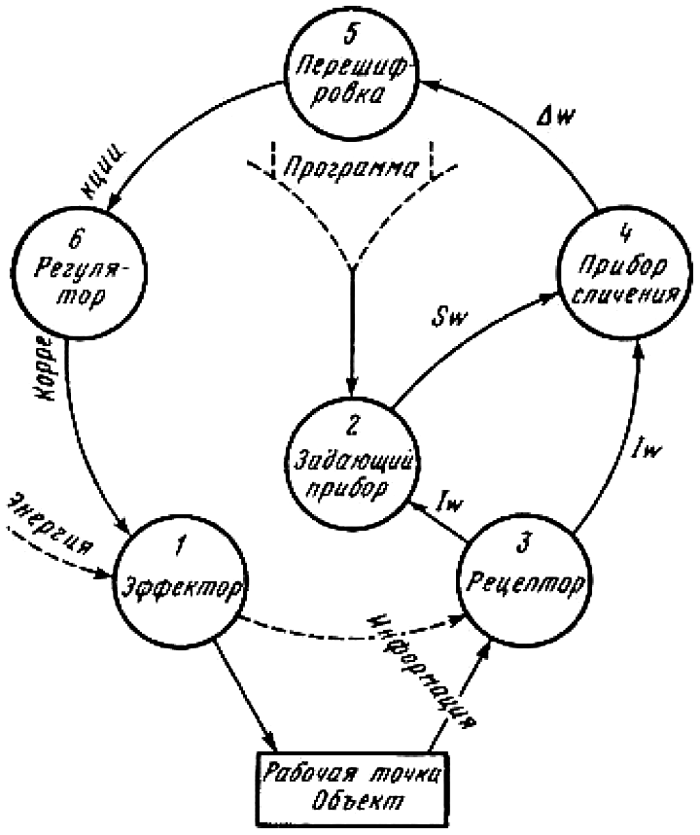

Схема рефлекторного кольца по Н. А. Бернштейну

Живое существо поддерживает свое существование без всяких внешних поводов, обладая программой возобновления самого себя (т. е. программой самостроительства), для реализации которой конечно нужны соответствующие внешние и внутренние условия. Эта изначально существующая активность живого существа в эволюции трансформируется и во внешнюю двигательную активность и в активность внутреннего плана, порождаемого субъективными переживаниями. (Иванников В. А., 2006)

Живой организм рассматривается Н. А. Бернштейном не как пассивная, реактивная система, отвечающая на внешние стимулы и приспосабливающаяся к условиям среды, а как созданная эволюцией активная, целеустремленная система, имеющая некоторые потребности, цели, модель потребного будущего, активно преодолевающая сопротивление среды и изменяющая среду в соответствии с этими потребностями, целями, образами будущего. Цели живого организма могут возникать как проявление приобретенных или врожденных потребностей и реализовываться на базе как видового, так и индивидуального опыта, с построением в каждом случае модели потребного будущего. Бернштейн считал, что процесс жизни есть не «уравновешивание с окружающей средой», как понимали мыслители периода классического механицизма, а преодоление этой среды, направленное не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в сторону родовой программы развития и самообеспечения. Бернштейн рассматривал живой организм как негэнтропийную систему, в которой по мере ее развития нарастает четкость организации, т. е. уменьшается энтропия. Деятельность подчинена цели, образу потребного будущего. (Фейгенберг И. М., 2004)

Сущность целевой детерминации поведения можно выразить так: действие детерминировано прошлым и «образом потребного будущего», которые сличаются с настоящим и экстраполируются на будущее. Бернштейн показал, что наряду с вопросами «как?» и «почему?», достаточными для изучения неживой природы, наука о живой природе должна отвечать еще и на вопрос «для чего?».