Сегодня, несмотря на все сохранившиеся устные и письменные свидетельства, включая и рисованные схемы, невозможно сказать с определённостью, где стояли бараки, где проходили рвы, куда скидывали тела… Лишь один участок бывшей пересылки строительный бум обошёл стороной – это территория в/ч 88759 (“экипаж”), занимающая около 1/6 территории прежнего концлагеря.

В белом здании сейчас располагается гарнизонная баня; в 1930-е годы на её месте стоял лагерный барак. Может быть, тот самый, где Мандельштам провёл последние два месяца своей жизни. А может, и не тот…

Через пересыльный лагерь во Владивостоке в 1930-е годы ежегодно отправлялись на Колыму десятки тысяч заключённых. В их числе были и конструктор Сергей Королёв, и генерал Горбатов, и артист Георгий Жжёнов, и поэт Владимир Нарбут. Воспоминания об этой пересылке оставили писатели Юрий Домбровский, Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург…

У Шаламова, прошедшего через владивостокскую пересылку за 15 месяцев до Мандельштама, есть рассказ “Шерри бренди” – о том, как в бараке пересыльного лагеря умирает от голода, цинги и истощения заключённый поэт. Версия, изложенная в рассказе, противоречит многим свидетельствам, записанным в разные годы со слов очевидцев смерти Мандельштама. Впрочем, и сами эти свидетельства друг другу противоречат. Одни рассказывают, что поэт умер на нарах в одиннадцатом бараке (как в рассказе Шаламова), другие – что его, заболевшего тифом, перевели умирать в лазарет; есть свидетельства, что Мандельштам упал замертво во время противотифозной санобработки… И вряд ли когда-нибудь мы узнаем, какой из этих рассказов правдив. Доподлинно известно лишь то, что в справке о смерти поэта, которую выдали на руки его жене и брату летом 1940 года в ЗАГСе Бауманского района Москвы, датой смерти названо 27 декабря 1938 года.

Ему было сорок семь лет.

Нет у меня другой любви?

[12.02.2010. ЖЖ]

На небо я смотрел

на вид

на

вид войны

на белый свет

нет

у меня другой любви

и этой

тоже нет

дурную память

истребят

серебряный

затянет след

нет

у меня другой тебя

и

этой

тоже нет

лицо завесь лицо завесь

в три длинных пряди свет завесь

нет у меня другой любви

а смерть

какая есть

(из книги “Праздник” [Иерусалим, 1993], цикл “Другое небо”)

Едва ль я удивлю читателя этих строк известием, что сочинитель стихов и поэт Михаил Самуэлевич Генделев был заражён нормальным классицизмом. И создавал, без оглядки на модернистскую бабочку, тексты возвышенно-тяжеловесные, ритмически размеренные и архаично-чеканные. В которых речь не просто шла о Войне, о Боге, о Любви и Смерти, но все эти предметы ещё и прямым текстом назывались без тени смущения… Державинская высокопарность формы привычно и осознанно соседствовала в генделевских строфах с киплинговским фундаментализмом содержания.

При этом Генделев не являлся ни официальным жрецом высокого пиитического канона по должности (как Державин), ни меднолобым фанатом какого-нибудь военно-патриотического прожекта (как создатель “White Man’s Burden”). По сути дела, у него не было ни внешней, ни внутренней причины изъясняться высоким штилем, который в последней четверти XX столетия большинством заметных стихотворцев (русско-, англо– и ивритоязычных) полагался безнадёжно устаревшей и безжизненной поэтической формой…

[150]

Я склонен думать, что Генделев, будучи поэтом Божией милостью, штиля себе не выбирал. Скорей – по факту рождения стихов определённого вида и звучания – у него возникала необходимость к ним (и к себе самому как их автору) каким-нибудь образом относиться. И отношение это легко предсказать, если вспомнить, что мы говорим о галутном еврее-ашкенази, рождённом сразу вслед за Катастрофой и Блокадой; что речь идёт о советском интеллигенте-семидесятнике, многажды сменившем жену, страну и род занятий. В сущности, о лайт-версии Германа Бродера из “Врагов” Башевиса-Зингера (минус опыт прятания от нацистов на сеновале, плюс опыт взятия Бейрута в чине лекаря).

Разумеется, пафосный и высокопарный Генделев-русский-поэт был невыносимо смешон Генделеву-человеку, эпическому шлимазлу, наследнику хелмских мудрецов, читателю и герою Шолом-Алейхема, полжизни оттачивавшему свой юмор висельника в прекрасно для этого приспособленных помещениях, от питерского морга до южно-ливанской полевой амбулатории… История вербальных измывательств Генделева-человека над собственной персоной, биографией, стихами и их киплинговским пафосом ещё ждёт своего биографа, хоть отголоски этого сюжета и рассыпаны уже по постам Демьяна, Арсена и Аркана в нашем сообществе.

[151]

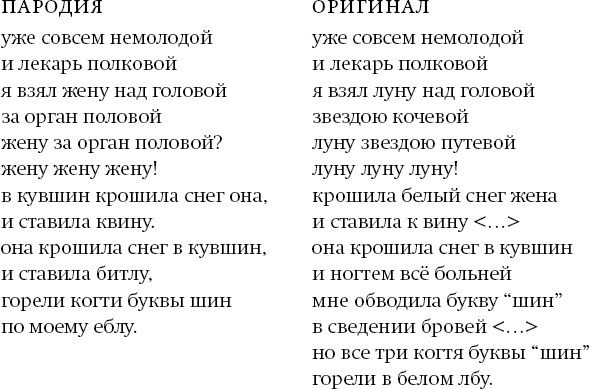

Мишины друзья в этом процессе глумления над Генделевым-Киплингом негласно приглашались принять участие. И это было приглашение из числа тех, от которых нельзя отказаться. Например, поэма “Ночные манёвры под Бейт-Джубрин”, опубликованная Арканом, настолько въедалась в мозг русского читателя/слушателя, что просто обязывала его к дописыванию недостающих вариантов:

У этого текста нет конкретного автора (по меньшей мере пять человек в той или иной степени поучаствовали в его создании и доводке до приведённого тут состояния), зато есть абсолютно внятный адресат и первый читатель: сам Генделев, который, их услышав, для порядку нахмурился и остался явно и нескрываемо доволен.

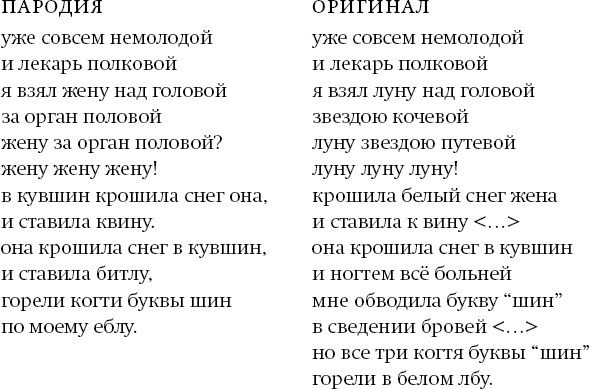

На те стихи 1993 года, с которых начинается мой текст (такой же, заметим, рубленный четырёхстопный ямб, что и “Манёвры”), пародию написал иерусалимский поэт Владимир Тарасов, генделевский сосед и собутыльник ещё по 1980-м годам. Была она коротка и предельно реалистична:

тогда пойдём

пойдём скорей

пойдём со мной

в буфет

нет у меня другой любви

и денег

тоже

нет.

Как по иному поводу выразился Демьян Борисович, эта версия в определённых кругах успешно вытеснила из сознания оригинал. Тем более что разлука

[152]1993 года была индивидуальным переживанием Генделева, а наше безденежье – коллективным, чтоб не сказать всеобщим, состоянием на тот момент.

Почему поэты – не сумасшедшие

[21.06.2017. ЖЖ]

Если у вас есть знакомые поэты, то вы наверняка со мной согласитесь, что по складу характера они очень между собою похожи. И если попытаться описать главную черту их поведения, то самое правильное слово тут – “инфантилизм”.