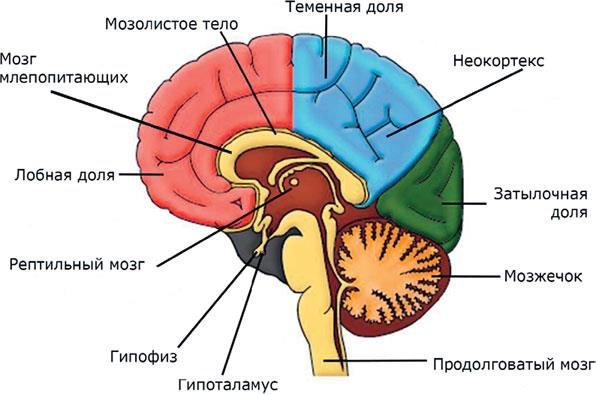

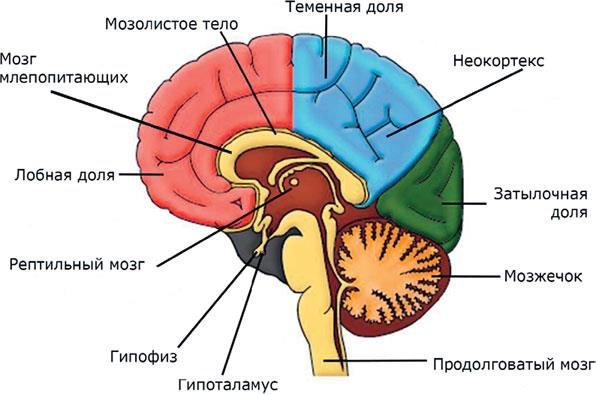

– гиппокамп, преобразующий кратковременные воспоминания в долговременные и помогающий ориентироваться в пространстве;

– мозжечковая миндалина, формирующая эмоции;

– таламус, собирающий сенсорную информацию от мозгового ствола и направляющий ее в разные участки коры;

– гипоталамус, регулирующий температуру тела, суточный ритм, голод, жажду и частично размножение и наслаждение.

И, наконец, самая молодая, но при этом самая важная часть – это кора головного мозга, в основном новая кора, неокортекс, управляющая когнитивным (познавательным) поведением.

О ней очень точно и емко написала Карен Армстронг: «Кора головного мозга сделала из нас существ, ищущих смысл, остро осознающих сложность и трагедийность нашего положения. И если мы не находим в себе некоего высшего смысла, то легко впадаем в отчаяние».

Я бы немного уточнил эту красивую формулировку следующим образом:

Лобная доля коры головного мозга позволила человеку (Homo sapiens) осознать бесконечность Вселенной и неизбежность смертельных страданий и на основе этого понимания сплотиться в группы вокруг поиска высшего смысла, чтобы пройти двухуровневый естественный отбор и покорить Землю.

Именно лобная кора поможет нам стать бессмертными и колонизировать другие планеты. Благодаря ей мы, возможно, сами в ближайшее время станем богами (Homo Deus) и будем исследовать Вселенную (или Мультивселенную).

Считается, что активное развитие неокортекса началось около 2 млн лет назад, когда появился Homo habilis (человек умелый). В этот момент мозг и его кора стали значительно увеличиваться. У Homo habilis размер мозг был около 680 см2, у Homo erectus (человека прямоходящего) – 900 см2, а у Homo sapiens (человека разумного) – около 1400 см2.

С внешним миром напрямую взаимодействует совсем мало нейронов: на один нейрон, получающий импульсы из внешнего мира, приходится от 10–100 нейронов, не получающих таковых. По этой причине мозг человека в основном беседует сам с собой, и никакая информация из внешнего мира (за исключением запахов) не передается от рецептора коре напрямую. С помощью синапсов участвующие в передаче нейроны получают обратную связь для интеграции информации с поступающей из других участков мозга.

Только у приматов лобная доля коры головного мозга проявляет все функции, в частности: оперативное запоминание; решение текущих вопросов; отсрочка удовольствия; долговременное планирование; регуляция эмоций; сдерживание импульсных порывов. По словам Роберта Сапольски, лобная кора заставляет нас поднапрячься, если дело видится правильным.

В индивидуальном развитии человека лобная доля формируется дольше остальных частей мозга. При этом самые эволюционно молодые ее части созревают самыми последними, к 20–25 годам.

Можно сказать, что лобная кора дирижирует всеми сослагательными размышлениями. При увеличении нагрузки на лобную кору у человека снижается социальное чувство: он становится менее щедрым, меньше помогает окружающим, больше склонен ко лжи.

Первым хрестоматийным пациентом с повреждениями лобной коры стал Финеас Гейдж из Вермонта – мужчина, который сфотографировался с метровым железным штырем, пролетевшим сквозь его голову. При этом он остался жив и предоставил ученым возможность изучать значительные изменения в его личности.

Аллегорично можно сказать, что Финеас Гейдж в 1848 г. уничтожил человеческую душу, хотя многие с удовольствием до сих пор утверждают, что у них-то она точно осталась.

После этого случая помимо исследователей души появились те, кто понял, что конкретные области мозга отвечают за поведение человека, и потому мозг, сознание и душа – это синонимы. А поскольку обычно для изучения мозга используют понятные научные методы, Гейджа можно считать пассивным революционером нейробиологии. Благодаря ему в этой науке для многих мыслящих людей того времени появилась точка бифуркации, объединившая душу и мозг.

Стоящие у истоков нейробиологии ученые Поль-Пьер Брока (1824–1880) и Карл Вернике (1848–1905), наблюдая за аналогичными пациентами с повреждениями головного мозга, выявили взаимосвязь между определенными способностями и областями мозга. Так, неспособность говорить определяется центром Брока, а неспособность понимать речь исходит из центра Вернике.

В 1997 г. нейробиологи из Калифорнийского университета Джеффри Сейвер и Джон Рабин высказали предположение, что лимбическая система мозга, расположенная вблизи височных долей, играет ключевую роль в религиозном, духовном и/или мистическом опыте (РДМО). По их мнению, такой когнитивный опыт основан на потере ощущения своего «я» как отличного от окружения и склонности завышать важность обычных ситуаций. Они считают, что «содержание этого опыта – его визуальные и сенсорные компоненты – точно такие же, как у всех в подобные моменты. Однако темпорально-лимбическая система запечатлевает эти моменты для индивида как имеющие большое значение, характеризующиеся огромной радостью и гармонией. Когда об этом опыте сообщают кому-либо, передать можно только его содержание и чувство, что он иной. А внутреннее ощущение передать невозможно».

В своем исследовании Сейвер и Рабин полагают, что многие великие религиозные деятели прошлого имели симптомы височной эпилепсии, поэтому были больше предрасположены к восприятию религии. Нейробиологи утверждают, что к «височным личностям», страдающим височной эпилепсией, относились апостол Павел, Жанна д’Арк, Тереза Авильская, Тереза из Лизье и многие другие.

Эпилептолог Джон Р. Хьюз, изучив биографии знаменитых личностей, пришел к выводу, что Юлий Цезарь, Наполеон и Ф. М. Достоевский действительно страдали эпилепсией. Нейробиолог Вилейанур Рамачандран (которого Ричард Докинз назвал «Марко Поло нейронауки») утверждает, что не каждый пациент с височной эпилепсией становится религиозным: «Между височной корой и миндалевидным телом существует множество параллельных нейронных связей. В зависимости от задействованности каких-либо из этих связей у некоторых пациентов появляются склонности в определенном направлении – например, они становятся одержимыми писательством, рисованием, философскими спорами, а в отдельных случаях – сексом».

Рамачандран предположил «существование нейронной сети, деятельность которой способствует религиозной вере»: «Не то, чтобы у нас в мозге имелся элемент Бога, однако у нас, возможно, есть специальные сети для веры». Он иронично подметил, что «чувство просветленности, эта абсолютная убежденность в наконец-то явленной Истине, проистекает из лимбических структур, имеющих отношение скорее к чувствам, чем к мыслям».

Многие нейробиологи пытались зафиксировать РДМО как вспышки избыточной электрической активности в мозге. В 1980-х гг. Майкл Персингер предложил революционную технологию под названием «шлем бога». Роберт Герч так прокомментировал значимость этого проекта: «Изобретением головного убора с подключенными проводами, вызывающего религиозный опыт у людей, надевающих его, нейротеолог из Садбери Майкл Персингер потряс устои веры и науки».