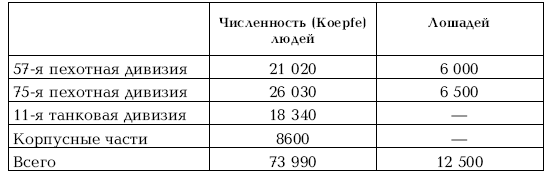

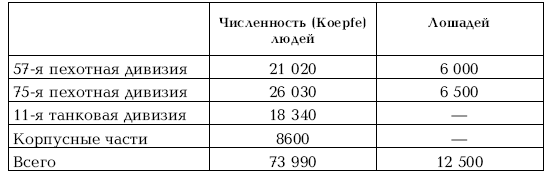

В таблице показана численность личного состава корпуса в том виде, в котором он встретил утро 22 июня, т. е. две пехотные дивизии и одна танковая дивизия. Впоследствии пехотные дивизии из его состава были изъяты, а подвижные соединения – добавлены.

Численность соединений XXXXVIII моторизованного корпуса на 22 июня 1941 г.

Для сравнения: численность стрелковых соединений 5-й армии (включая УРы), одним из противников которой стал XXXXVIII моторизованный корпус, на 1-е июня 1941 г. составляла 53 163 человека.

XIV моторизованный корпус генерала фон Виттерсгейма большую часть Приграничного сражения находился в резерве. Его использовали для управления резервными танковыми и моторизованными соединениями. По мере их ввода в бой они выводились из подчинения Виттерсгейма и передавались в два других моторизованных корпуса.

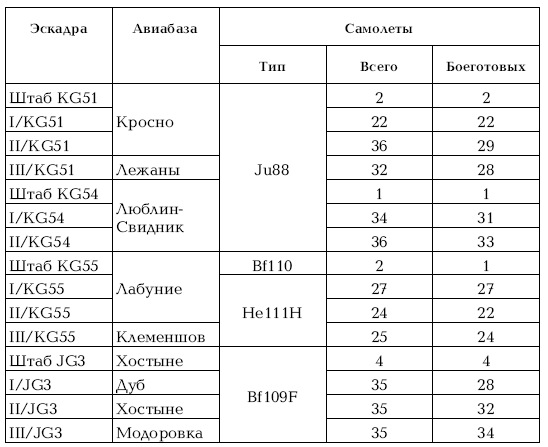

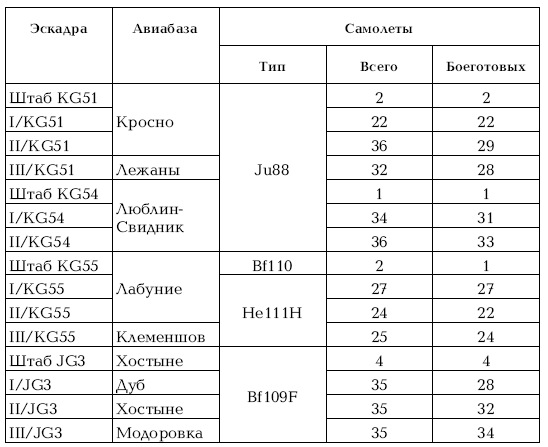

С воздуха пехотные и танковые соединения группы армий «Юг» должны были поддерживать 4-й воздушный флот генерала А. Лёра, а собственно дивизии 6-й и 17-й армий – 5-й авиакорпус Р. фон Грайма (см. таблицу). Характерной особенностью ВВС Германии, участвовавших в дубненских боях, было отсутствие в бомбардировочных эскадрах символа блицкрига, пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Ударная авиация корпуса фон Грайма вооружались бомбардировщиками Ю-88 и Хе-111, которые в Люфтваффе использовались как универсальные, одни и те же машины летали как на бомбардировку артиллерийских позиций и маршевых колонн резервов, так и на Москву или Лондон. При ударах по переднему краю дальность конвертировалась во время нахождения над целью, когда «Хейнкели» и «Юнкерсы» могли висеть в воздухе на всем протяжении атаки.

Состав авиации 5-го авиакорпуса 4-го воздушного флота на 22 июня 1941 г.

Немецкое командование не заблуждалось относительно соотношения сил по самолетам. Войска 1-й танковой группы ориентировались относительно грядущего сражения следующим образом: «Войска необходимо подготовить к отражению сильных воздушных налетов и крупных танковых атак численно превосходящими силами. Следует ожидать большое число ударов с бреющего полета. В настоящее время известно о 5000 русских самолетов, из которых лишь 3000 являются боеготовыми. Поскольку у русских нет хорошо организованных наземных служб наподобие наших, а ремонтные службы централизованно размещены в нескольких точках, уже через несколько дней станут заметны потери по техническим причинам. Далее, Люфтваффе в первые дни направит свои удары против ремонтных центров, добьются господства в воздухе ударами по аэродромам и вскоре смогут переключиться на прикрытие или поддержку собственных войск»

[406].

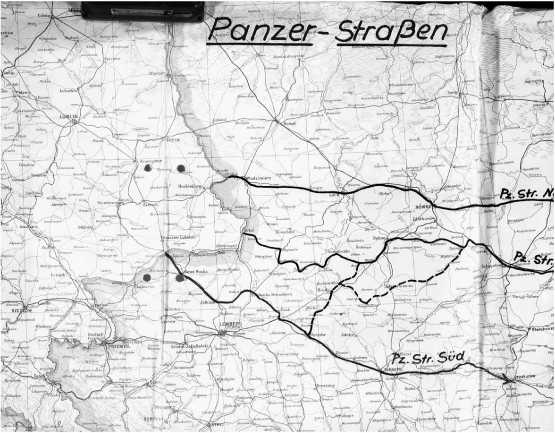

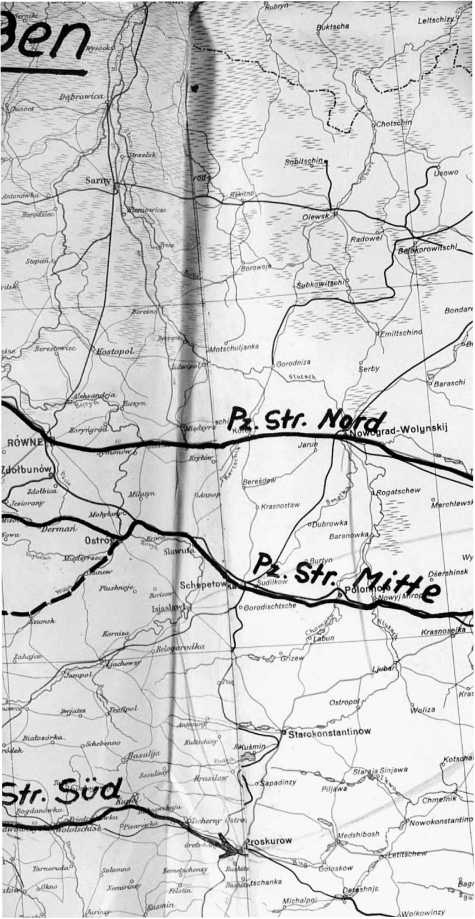

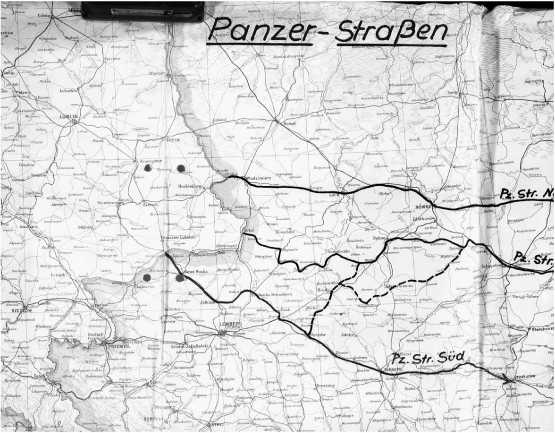

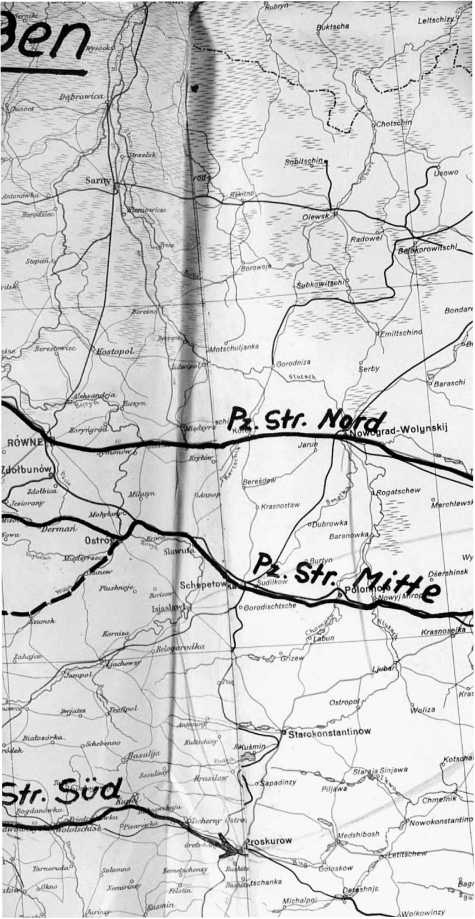

Расположение трех «панцерштрассе» в полосе действий группы армий «Юг». Факсимиле немецкой карты.

Как видим, у Люфтваффе был достаточно замысловатый план завоевания господства в воздухе: сочетание ударов по аэродромам с ударами по ремонтным центрам ВВС РККА. Неясно, почему немецкое командование ожидало атак с бреющего полета. Возможно, сказывался опыт войны на Западе. В действительности советские самолеты действовали с высот 800—1200 м. Штурмовиков, которые впоследствии стали визитной карточкой советской авиации, было еще не так много. Большую часть авиапарка составляли вполне обычные бомбардировщики.

В полосе предстоящего наступления на Украине командованием 1-й танковой группы были намечены три «панцерштрассе». Первая, получившая наименование «северной», проходила через Владимир-Волынский, Луцк, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир и далее до Киева. Вторая, «центральная», проходила через Сокаль, Радзехов, Берестечко, Дубно, Острог и Житомир. Третья, «южная», проходила через Раву-Русскую, Жулкев, Буск, Золочев, Тарнополь и Проскуров. С первого дня наступления предполагалось наступать вдоль северной и центральной «панцерштрассе». Вдоль каждой из них должен был наступать моторизованный корпус, III и XXXXVIII соответственно. Вдоль южной «панцерштрассе» должен был двигаться XIV танковый корпус. Его предполагалось вводить в бой по обстановке, после захвата пехотой 17-й армии района Рава-Русской.

Оценка противника немецким командованием перед предстоявшим танковым сражением была сдержанной. Точных сведений о новейших Т-34 и КВ у немецкой разведки не было. Поэтому возможностей противника относительно танковой войны на совещании у начальника штаба 1-й танковой группы 14 июня 1941 г. было сказано: «Перед 6-й армией насчитывается около 900 танков. Еще 1000 танков сосредоточены в моторизованных ударных группах русских. Около 80 % танков противника – малоценные с бронированием 15–18 мм, которое пробивается любыми противотанковыми средствами. Листовки касательно борьбы с танками будут выпущены 1-й ТГр.»

[407]. Вскоре им предстояло как узнать о том, какие танки составляют оставшиеся 20 %, так и убедиться в том, что их оценка численности танкового парка Киевского особого военного округа существенно отстает от реального положения дел. Справедливости ради нужно отметить, что немцы уже имели опыт борьбы с тяжелыми танками (Bibis во французской кампании). Так что по крайней мере материальная готовность к предстоящим боям имелась. Вообще, боевой опыт был одним из самых сильных аргументов немцев в предстоящем сражении.

Глава 2

КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ

Киевский особый военный округ (КОВО) перед войной был своего рода кузницей кадров для высшего руководства Красной Армии. Руководивший войсками округа в 1938–1939 гг. С. К. Тимошенко стал народным комиссаром обороны СССР, сменивший его на этом посту Г. К. Жуков – начальником Генерального штаба. Н. Ф. Ватутин, начальник штаба округа в 1938–1940 гг., стал первым заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии. Естественно, ушедшие на повышение генералы не забывали свой округ, и КОВО был в своем роде элитным. Одновременно он становился операционным центром, получая главные роли в советских планах войны.

Военное планирование

В записке об основах развертывания войск, датированной сентябрем 1940 г., задачи Юго-Западного фронта в первой операции обрисованы следующим образом: «Во взаимодействии с левофланговой армией Западного фронта силами Юго-Западного фронта нанести решительное поражение Люблин-Сандомирской группировке противника и выйти на р. Висла. В дальнейшем нанести удар в общем направлении на Кельце, Краков и выйти на р. Пилица и верхнее течение р. Одер». Детализировался этот план в так называемой записке начальника штаба KOBO М. А. Пуркаева декабря 1940 г.: «Ближайшая стратегическая задача – разгром, во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта, вооруженных сил Германии в районах Люблин, Томашув, Кельце, Радом и Жешув, Ясло, Краков и выход на 30-й день операции на фронт р. Пилица, Петроков, Оппельн, Нейштадт, отрезая Германию от ее южных союзников. Одновременно прочно обеспечить госграницу с Венгрией и Румынией. Ближайшая задача – во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта окружить и уничтожить противника восточнее р. Висла и на 10-й день операции выйти на р. Висла и развивать наступление в направлениях: на Кельце, Петроков и на Краков». Реализация этого плана была возможна в случае резкого усиления КОВО за счет переброски войск из Одесского, Северо-Кавказского, Харьковского и Московского военных округов, и мобилизации Киевского особого округа с изъятием транспорта и лошадей из народного хозяйства.