Пехотный полк в составе четырех батальонов, стрелковый полк двухбатальонного состава и кавалерийская дивизия из 24 эскадронов имели в своем составе пулеметный взвод, на вооружении которого состояли восемь пулеметов «максим».

Насыщенность войск артиллерией была недостаточной. В составе обычной пехотной дивизии имелась артиллерийская бригада из шести батарей по восемь трехдюймовых

[1] пушек. В большинстве случаев это была модель 1902 г. со стальным щитом и панорамным прицелом, но в некоторых частях еще состояли на вооружении системы 1900 г. В каждой кавалерийской дивизии имелась конная артиллерийская батарея в составе двух батарей по шесть орудий тех же трехдюймовок выпуска 1902 г. Как полевые, так и конные батареи для перевозки одного орудия использовали по две повозки. Таким образом, это орудие явно нельзя было быстро изготовить к стрельбе, и кроме того, оно было слишком тяжелым для действий в составе кавалерии.

Горные батареи, которые сменили батареи полевой артиллерии в некоторых частях в Финляндии, Киевском, Кавказском, Туркестанском и Сибирском военных округах, вооружались либо 2,95-дм орудиями Шнайдера – Данглиса образца 1909 г., либо более старыми трехдюймовыми горными пушками образца 1904 г. Оба орудия можно было транспортировать на буксире либо перевозить на вьючных животных.

В составе каждого армейского корпуса имелся дивизион легких гаубиц в составе двух батарей по шесть 122-мм гаубиц конструкции Круппа образца 1909 г.

Русская армия была единственной, в составе которой было семь дивизионов тяжелой полевой артиллерии. В каждом дивизионе было по две батареи, вооруженные четырьмя 152-мм гаубицами образца 1910 г., и одна батарея, на вооружении которой имелось четыре 107-мм пушки. По плану мобилизации, количество таких дивизионов должно было утроиться, то есть всего в составе русской армии должно было насчитываться 63 батареи тяжелой артиллерии. На самом же деле многие из вновь сформированных дивизионов не имели достаточно мощного вооружения.

Суммируя сказанное выше, следует отметить, что на все 114 дивизий русской армии (по 14 тыс. штыков в каждой) приходилось всего по 48 полевых орудий. Кроме того, русскую армию прикрывали 75 батарей (450 орудий) легких гаубиц корпусного звена и 21 батарея (84 орудия) более современных тяжелых орудий армейской артиллерии. Иными словами, на 1000 штыков приходилось всего по 3–4 полевые пушки, 28 легких гаубиц и 0,5 так называемых тяжелых полевых орудий.

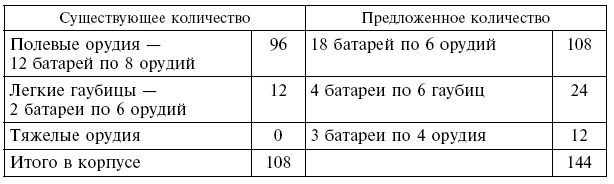

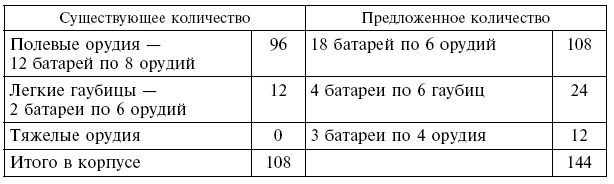

Весной 1914 г. было принято решение начать реорганизацию в армии, в частности увеличить в ней количество артиллерии. В таблице ниже приводится реально существующая организация артиллерии в обычном армейском корпусе и предложения по ее усовершенствованию.

Боекомплект полевых орудий составлял 1 тыс. снарядов. Как и в Англии и во Франции, большого запаса снарядов предусмотрено не было, так как в мирное время они не использовались в таком количестве, а накапливать опасный груз никто не желал. С точки зрения экономики это было более критичным для России, поскольку ее заводы могли обеспечить лишь относительно небольшой выпуск военной продукции и, следовательно, в случае крайней необходимости на них невозможно было в короткие сроки развернуть производство значительного количества артиллерийских снарядов. Однако такая структура русской экономики была вполне объяснимой, поскольку в этой стране требовалось большее количество средств использовать на внутреннее развитие. В Генеральном штабе России не предполагали, как и в прочих странах, что война будет затяжной.

В России не было таких мощных дирижаблей, как немецкие цеппелины. К началу войны здесь имелось пять современных машин второго класса и еще десять дирижаблей меньших размеров, ни один из которых с военной точки зрения не представлял собой никакой ценности. За всю войну не было ничего слышно об использовании русской стороной боевых дирижаблей.

В стране имелось 320 аэропланов и примерно такое же количество подготовленных пилотов для них. Большой четырехмоторный аэроплан, позже изобретенный И. Сикорским и названный «Ильей Муромцем», вызвал настоящий бум в прессе. Результаты испытаний этой машины оказались не вполне удовлетворительны, но весной 1914 г. было дано указание построить к осени того же года 10 единиц этой техники. На вооружении армии стояло несколько типов самолетов более легких классов. При этом, если в 1912 г. власти явно отдавали предпочтение «Ньюпортам», в 1913 г. вслед за ними стали закупать и «Фарманы», и «Моран-Солнье», и «Депердюссены». В 1913 г. было принято решение сделать заказ на поставку в армию в течение трех лет с 1914 по 1916 г. 1000 единиц авиационной техники, из которых 400 должны были поступить на вооружение с различных предприятий России уже к осени 1914 г.

Несмотря на все усилия властей и прессы империи поощрять интерес к авиации, аэронавтика в России так и не сумела вырасти за рамки спорта. Количество членов Всероссийского аэроклуба упало с 874 в 1910 г. до 360 в 1912 г. В 1913 г. прекратили существование клубы в Вильно, на Кавказе, в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Риге. К январю 1914 г. в России оставалось всего 11 аэроклубов (для сравнения – в Германии таких клубов было примерно 100), да и те держались на плаву лишь благодаря усилиям отдельных местных энтузиастов.

Правительство делало все, что могло, для того, чтобы организовать производство материалов и составляющих для производства самолетов внутри страны, но сумело добиться на этом поприще лишь весьма скромных успехов. В стране было всего два предприятия по производству двигателей: завод «Гном» в Москве, производственные мощности которого позволяли выпускать примерно по 20 двигателей в месяц, и завод «Мотор» в Риге, принадлежавший Теодору Калепу, выпускавший ежемесячно по два-три двигателя.

Русская промышленность совершенно не поспевала за стремительным развитием авиационной техники во время войны. Западные союзники поставляли в Россию значительное количество самолетов, но в стране ощущалась общая нехватка опытных механиков для их сборки и поддержания в боеготовом состоянии. Командование воздушными силами противника на Восточном театре никогда не испытывало особых трудностей, вплоть до знаменитого «наступления Керенского» в 1917 г., когда на помощь русским пилотам пришли французы и англичане.

С точки зрения транспорта русская армия также находилась далеко позади своих союзников. К началу войны в стране имелось всего 679 принадлежавших государству автомобилей: 259 пассажирских, 418 грузовых и две машины скорой помощи. Количество находившейся в частных руках автомобильной техники, пригодной к использованию в военных целях и которая была реквизированной в первые 13 месяцев войны, составляло еще 475 машин. Там, где кончались железнодорожные пути, армия становилась зависимой главным образом от гужевого транспорта, для обеспечения эффективной работы которого требовалось большое количество людей и лошадей, которых, в свою очередь, требовалось кормить, что еще больше усложняло проблему. Колонны конных повозок блокировали дороги; их медлительность и громоздкость значительно снижали мобильность войск.