К истории Льва Тихомирова этот сюжет, правда, не имеет ровно никакого отношения, но мотив предательства действительно налицо.

Итак, о Льве Тихомирове. Он происходил из семьи военного врача. Дальние его предки были священниками, причем, по семейной легенде, мать перед его рождением увидела во сне святителя Митрофана Воронежского, благословлявшего ее…

Тихомиров окончил с золотой медалью керченскую Александровскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского Императорского университета, затем перевелся на медицинский факультет. Казалось бы, впереди – блестящая карьера!.. Но увлекся крамольными идеями, стал искренним сторонником революции…

Более четырех лет он провел в тюрьме, проходил по процессу «193-х» народников-пропагандистов. В 1879 году он – член Исполнительного комитета, распорядительной комиссии и редакции «Народной воли», на Учредительном съезде поддержал решение о цареубийстве. Непосредственного участия в нем он не принимал, но от имени Комитета составил известную прокламацию, выпущенную после 1 марта 1881 года. В 1882 году, дабы избежать ареста, уехал за границу – в Швейцарию, затем во Францию. Но еще и тогда участвовал в революционном движении, издавал вместе с Петром Лавровым «Вестник Народной воли».

Но спустя несколько лет в мировоззрениях Тихомирова произошел перелом. Его манифестом стала статья «Почему я перестал быть революционером». «Революционное движение есть не причина, а только признак зла, от которого главнейше страдает современная Россия. Зло это, как я уже сказал, – недостаток серьезно выработанных умов в образованном классе, вследствие чего вся умственная работа этого класса отличается очень невысоким качеством…», – подчеркивал Тихомиров.

Георгий Плеханов отозвался статьей «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова». «Делая вид, что заносит руку на самого себя, он исхитряется хлестнуть своих бывших товарищей… Приличие соблюдается вполне, а в то же время самобичевание не только не причиняет нашему кающемуся автору никакой боли, но является для него приятным упражнением, которое дает ему возможность порисоваться перед публикой», – подчеркивал Георгий Плеханов, при этом, надо отдать должное, удержавшийся от обвинения своего оппонента в предательстве или «ренегатстве».

«В жалобах г. Тихомирова на неприятности, пережитые им от революционеров по поводу его „эволюции“, сквозит гордое сознание своего превосходства… Но г. Тихомиров жестоко ошибается. Своей „эволюцией“ он обязан лишь своей неразвитости. Горе от ума не его горе. Его горе есть горе от невежества… Теперь прощайте, г. Тихомиров. Да пошлет вам здоровья наш православный бог, а наш самодержавный бог да наградит вас генеральским чином!» – завершал свою статью Плеханов.

«Тихомиров отчаянно искал себя и свое место на протяжении всей жизни, – отмечает историк Александр Репников, написавший вместе с другим историком, Олегом Милевским, книгу „Две жизни Льва Тихомирова“. – В „первой жизни“, Лев Александрович – начинающий пропагандист-революционер, активный участник народовольческого движения, автор антимонархических текстов, соратник Софьи Перовской и Андрея Желябова, тюремный сиделец, страдающий в камере, нелегал и политический эмигрант…

Во второй жизни он покаявшийся и прощенный царем „возвращенец“, который, приехав назад, в Россию, не уходит каяться в монастырь, не замыкается в „раковине“ семейного быта, а штурмует новые высоты. Он – штатный сотрудник, а с 1909 по 1913 год – редактор официозных „Московских ведомостей“, его работы читают представители политической элиты Российской империи, он становится статским советником, работает с П.А. Столыпиным, преподносит свою „Монархическую государственность“ Николаю II».

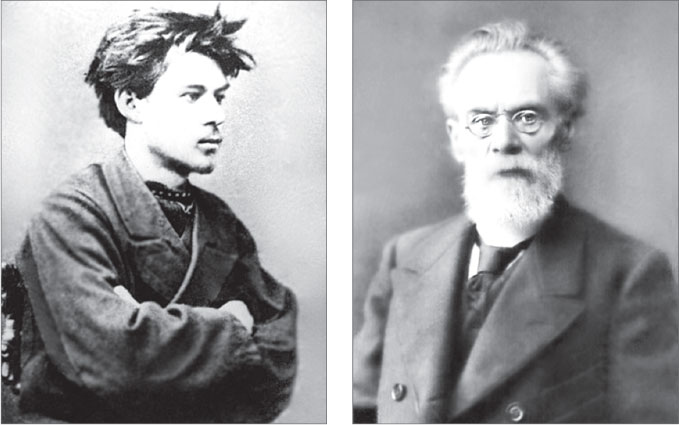

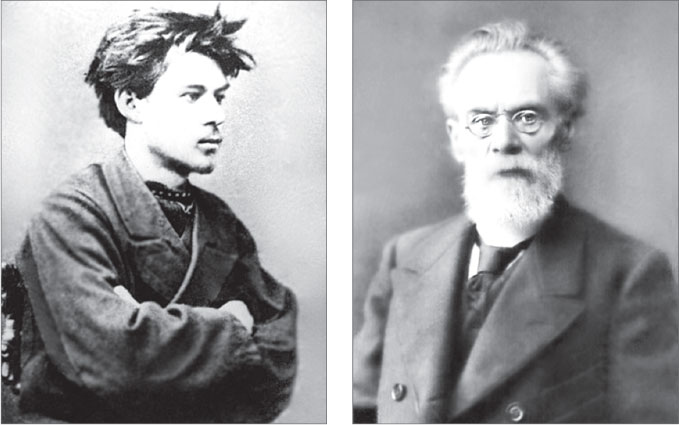

Два образа Л.А. Тихомирова: в пору революционной молодости и консервативной зрелости

«Наблюдая револ[юционную] деят[ельность] как свою, так и других лиц, я и прежде выносил из нее на каждом шагу впечатление то смешного, то тяжелого, иногда ужасного, – отмечал Лев Тихомиров в своем «покаянном» письме Александру III, датированном 22 августа 1888 года. – Издавна также, еще с 1880–81 гг., я нередко подмечал какой-то глубокий разлад между собой и товарищами, на вид так уважавшими меня…

…В действительности я чем дальше, тем больше чувствовал, что они меня, в сущности, не понимают, – ни моего „национализма“» в виде стремления поставить свою деятельность в соответствии с желаниями самой России, ни моего убеждения в необходимости твердой власти…»

Завершалось это письмо словами: «Не для оправдания, а лишь взывая к милости, осмеливаюсь сказать, что мое раскаяние беспредельно, и нравственные муки, вынесенные от сознания своих ошибок, неописуемы… Я умоляю ваше величество отпустить мои бесчисленные вины и позволить мне возвратиться в отечество, а также узаконить мой брак и признать моих детей, невинных жертв моих ошибок и преступлений…»

Высочайшим повелением Александра III Тихомиров помилован. Когда раскаявшийся революционер прибыл в Петербург, первым делом он поклонился праху Александра II, к гибели которого имел самое непосредственное отношение. Затем отправился к семье в Новороссийск, где ему предстояло пять лет находиться под гласным надзором полиции.

«Надеюсь, что поведение мое во время этого надзора докажет Министерству, что я – не только вообще человек благонамеренный, но и в частностях своего отношения к современным задачам и деятельности Правительства составляю элемент безвредный или до известной степени – конечно, в пределах своих сил – полезный», – писал Лев Тихомиров.

В дальнейшем ему немало покровительствовал «серый кардинал» внутренней политики времен Александра III обер-прокурор Синода Константин Победоносцев – идеолог «подмораживания России». Он позволил Тихомирову использовать журнал «Русское обозрение» в качестве площадки для выражения своих взглядов.

В 1890 году Лев Тихомиров освобожден от надзора полиции и поселился в Москве. Началась его активная деятельность как публициста. Каждая из его работ била по его недавним соратникам по революции: «Начала и концы. Либералы и террористы», «Социальные миражи современности», «Борьба века», «Знамение времени – носитель идеала», «Единоличная власть как принцип государственного строения»… Поэт Аполлон Майков считал, что «никогда никто не выражал так точно, ясно и истинно идею русского царя», как автор статьи «Носитель идеала».

Естественно, для революционеров и либеральной интеллигенции Тихомиров стал просто «красной тряпкой», ненавидимым «ренегатом» и предателем… Между тем, в беспокойном 1905 году появляется его концептуальный труд «Монархическая государственность». В самодержавии он видел спасение от всех бед российской деятельности. «Единственное учреждение, – отмечал Тихомиров, – способное совместить и свободу, и порядок, есть государство».