Онлайн книга «Предатели в русской истории. 1000 лет коварства, ренегатства, хитрости, дезертирства, клятвопреступлений и государственных измен…»

Как отреагировал Ленин? 18 октября 1917 года он написал письмо в ЦК в связи с позицией Каменева и Зиновьева, неоднократно называл их поведение «штрейкбрехерским», а их самих «штрейкбрехерами». Но вовсе не предателями. Разногласия продолжались несколько дней, а затем Зиновьев и Каменев снова стали соратниками. Более того, после революции Зиновьев получил один из ключевых постов в стране, став председателем Петроградского совета, а затем Союза коммун Северной области.

После смерти Ленина Зиновьев считался наследником Ленина. На последнем при жизни Ленина XII партийном съезде, когда сам Владимир Ильич не мог выступать, политический отчет ЦК прочитал Зиновьев. И Каменева Ленин высоко ценил – как умелого администратора, поэтому сделал заместителем в правительстве и поручал в свое отсутствие вести заседания Политбюро и Совнаркома…

Кстати, через три недели после Октябрьского переворота, когда Каменев, Зиновьев и еще ряд товарищей, в том числе членов ЦК (Ногин, Милютин) выступали за соглашение с меньшевиками и эсерами, Ленин опять их клеймил, называл «дезертирами», но опять же это был кратковременный эпизод разногласий в руководстве партии.

Другой яркий пример – отношения Ленина с Львом Троцким. Владимир Ильич награждал его всяческими обидными прозвищами, которые служили синонимами предательства: «иудушка», «проститутка»… «Иудушка Троцкий распинался на пленуме против ликвидаторства и отзовизма. Клялся и божился, что он партиен. Получал субсидию…» Но когда Троцкий понадобился для дела революции, все разногласия отошли на задний план.

Кстати, Ленин имел в виду вовсе не евангельского Иуду, а героя романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» – Порфирия (Иудушку) Головлева, подлеца и лицемера. Однако статью «О краске стыда у Иудушки Троцкого» Ленин публиковать не стал. Ее напечатал Сталин в январе 1932 года.

Возвращаясь к обвинениям Ленина… Он был неподкупен, точнее, он не брезговал пользоваться самыми разными источниками финансирования, но использовал их исключительно в пользу дела, которым одержим, – революции.

Был ли он предателем национальных интересов? Ни в коей мере, поскольку для него не существовало иных ценностей, кроме как диктатуры пролетариата и мировой революции… Он подчеркивал, что интересы мирового социализма стоят выше национальных и государственных.

Недаром французский посол в Петрограде Морис Палеолог в апреле 1917 года записал такие строки: «Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и уменье повелевать… Субъект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть, – каким я его себе представляю, – черты Савонаролы, Марата, Бланки и Бакунина».

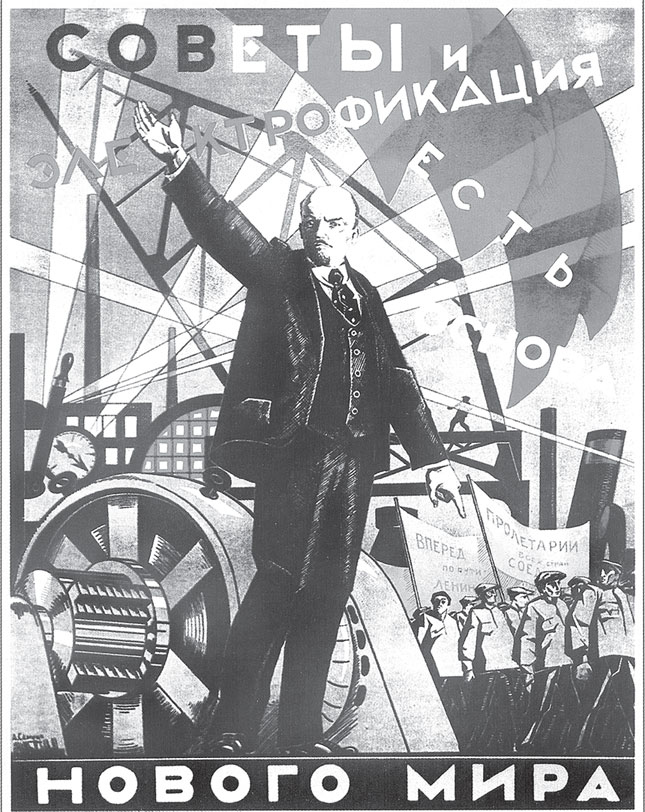

А.Н. Самохвалов. Советы и электрофикация есть основа нового мира. Плакат. 1924 г.

Лев Троцкий в одном из своих выступлений в конце 1919 года, когда победа Красной армии в Гражданской войне стала уже очевидной, заявил: «У нас оказалось немало предателей и изменников, немало случаев перехода бывших офицеров в лагерь врага… Приливы и отливы были в этом процессе и у нас, происходил сложный естественный и искусственный отбор, в котором играло роль много факторов, а, прежде всего, самый ход военных операций, наши неудачи и удачи, наше международное положение».

«Измена командармов» – так назвал свое исследование известный исследователь истории Гражданской войны, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Славяноведения РАН Андрей Ганин. Много лет он занимался научными изысканиями, посвященными судьбам командующих советскими армиями и фронтами, изменивших большевикам и перешедших на сторону их противников.

Как известно, в конце 1917 года старую российскую армию демобилизовали. Большевики планировали перейти на принцип добровольной армии, но уже события февраля–марта 1918 года под Псковом и Нарвой, когда фронт еле-еле удалось остановить, заставили их отказаться от этого принципа.

Кроме того, требовались опытные командиры, которые могли бы справиться с расхристанной солдатской вольницей. Офицерский корпус раскололся: наиболее непримиримая часть, считавшая большевиков предателями и инородцами, пришедшими к власти на немецкие деньги, стремившимися уничтожить подлинную Россию, поддержала белых и пробиралась на Дон в Добровольческую армию. Еще одна часть поддержала большевиков. Но и те и другие представляли лишь малую часть русского офицерства.

Основная масса офицеров заняла выжидательную позицию, в братоубийственной войне участвовать они не хотели. Ситуация сама подталкивала их к тому, чтобы делать выбор. Одни, видя разгул красного террора, принимали сторону противников большевиков, другие, по самым разным причинам, шли к ним на службу. Кто-то просто чтобы выжить, кто-то по идейным соображениям, видя в большевиках тех, кто потенциально может собрать заново рухнувшую державу и восстановить порядок.

Как отмечает Андрей Ганин, создание Рабоче-крестьянской Красной армии было бы невозможным без привлечения в ее ряды десятков тысяч бывших офицеров, получивших наименование «военспецов» – военных специалистов. Новая власть использовала знания и опыт этих людей, хотя и не особенно доверяла им, воспринимала классово чуждыми. Да и из военспецов далеко не все шли с не доверявшими им большевиками до конца. Позднее от основной массы «бывших», по существу, избавились, заменив старые кадры новыми, полностью лояльными большевикам, но поначалу без них – просто никак.

Военный историк А.Г. Кавтарадзе писал, что из 100 командармов РККА военными специалистами являлись 82 человека, в том числе 62 бывших кадровых офицера. Советскими фронтами, по его же подсчетам, командовали 20 человек, в том числе 17 военспецов.

«В Красную армию офицеры попадали по разным причинам. Основной причиной являлась мобилизация. Что касается мотивов добровольного поступления, то среди них было и патриотическое стремление защищать страну от немцев, и попытка удержать под своим контролем органы военного управления, не допустив в них большевиков, намерения организовать подпольную борьбу с большевиками и, наконец, элементарное отсутствие средств к существованию. Разумеется, те, кто оказался в рядах красных не по своей воле, были первыми кандидатами на измену.

Измены офицеров, ставших военными специалистами Красной армии, не были редкостью. Случаи измен получили некоторое распространение даже на самом верху советской военной иерархии – среди командующих армиями и фронтами. Разумеется, такие измены были наиболее опасны. Таких громких измен было несколько, соответственно, они составляли сравнительно небольшой процент среди высшего командного состава РККА: изменили красным 6,7 % из 120 командармов и командующих фронтами», – отмечает Андрей Ганин.