В отличие от Закавказского фронта Среднеазиатский военный округ ко второму году войны сохранял достаточно большой запас годных к строевой службе военнообязанных запаса местных национальностей. Это было связано с особенностями расхода людских ресурсов в период мобилизации и первые месяцы войны. К началу войны на воинском учете состояло свыше 2 млн военнообязанных, из которых 493,2 тыс. человек (23,62 %) являлись восточными славянами (русские, украинцы и белорусы), а 1594,8 тыс. человек представляли местные национальности (в том числе 400,3 тыс. казахов, 128,1 тыс. киргизов, 762,4 тыс. узбеков, 193,6 тыс. таджиков, 110,4 тыс. туркмен

[1064]). Структура ресурсов военнообязанных накануне войны в целом соответствовала структуре населения региона Средней Азии и Казахстана. Согласно переписи 1939 г. славянское население (русские, украинцы и белорусы) здесь составляло 4,52 млн человек из 16,63 млн человек, или 27,2 %, а удельный вес коренных народов распределялся следующим образом: узбеков – 29 %, казахов – 16,2 %, таджиков – 7,5 %, туркмен – 4,4 %, киргизов – 5,9 %

[1065].

Сопоставим эти данные с остатком ресурсов военнообязанных по состоянию на 1 октября 1942 г. На эту дату в САВО числилось 841,4 тыс. годных к строю военнообязанных запаса, из которых узбеков – 378,6 тыс. человек (45 %), таджиков – 109,4 тыс. человек (13 %), казахов – 92,5 тыс. человек (11 %), туркмен – 54,7 тыс. человек (6,5 %), киргизов – 50,5 тыс. человек (6 %), а русских, украинцев и белорусов – лишь 84,1 тыс. человек (10 %)

[1066]. Простое сравнение двух рядов цифр приводит к выводу о том, что в первый период войны расход военнообязанных восточнославянских национальностей в регионе происходил почти в три раза быстрее, чем представителей большинства местных этносов. Исключение составляли казахи, чей запас в удельном значении к осени 1942 г. также сократился, и киргизы, чей расход соответствовал их удельному весу среди населения. Однако темп призыва и тех и других все равно существенно отставал от расхода ресурсов военнообязанных граждан славянских национальностей.

Пик мобилизаций представителей коренных народов Средней Азии пришелся на 1942 г.: в войска Красной армии, а также на работу в промышленности было мобилизовано 1339 тыс. человек – это больше, чем за 1941 и 1943 гг., вместе взятые

[1067]. Осенью 1942 г. основная масса ресурсов призывников и военнообязанных запаса из САВО была переброшена для военной подготовки во внутренние военные округа (МВО, ПриВО, УрВО, ЮжУрВО). Они пополняли части Красной армии в течение 1943 г., благодаря чему к концу 1943 г. абсолютный и удельный вес народов Средней Азии достиг максимума за всю войну. Одновременно в 1943 г. интенсивность мобилизаций и формирований новых частей в САВО резко падает, что связано с исчерпанием основной массы пригодных для комплектования воинских частей ресурсов военнообязанных. Наглядно этот тезис иллюстрируют показатели формирования округом новых соединений: в течение 1941–1942 гг. в САВО было сформировано 24 стрелковые дивизии, 47 стрелковых бригад, 35 кавалерийских дивизий. А в 1943 г. – только одна стрелковая и две минометные бригады

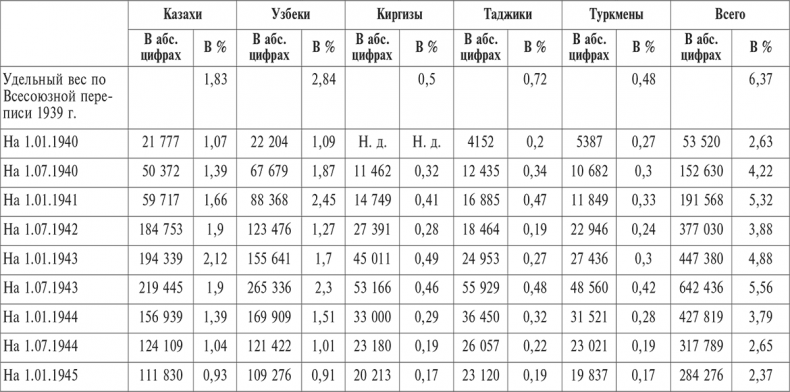

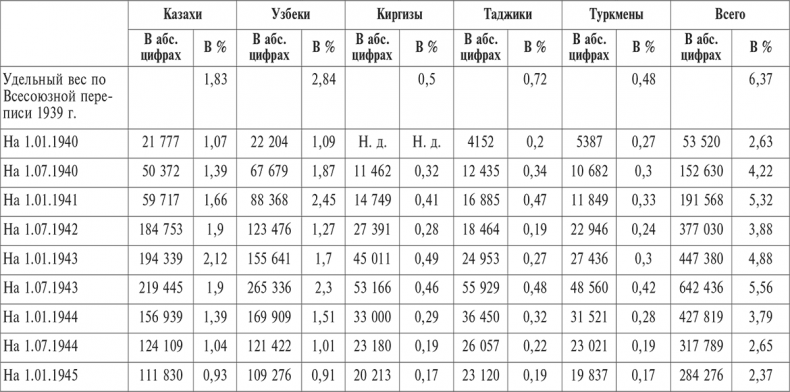

[1068]. Представительство титульных народов Средней Азии в Красной армии отражено в таблице 33.

Таблица 33. Изменение удельного веса представителей народов Средней Азии в рядах Красной армии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны

Составлено по: ЦАМО. Ф. 7. Оп. 26. Д. 123. Л. 2, 21; Д. 181. Л. 35; Д. 220. Л. 29-48; Д. 234. Л. 27-46; Д. 366. Л. 1-17.

Сравнение таблиц 31 и 33 наглядно показывает расхождение пиков комплектования Красной армии двумя группами народов: если у закавказских этносов пиковые значения пришлись на первый период войны, то у среднеазиатских – на второй.

Другой особенностью использования контингентов из Закавказья и Средней Азии, которую позволяет выявить анализ статистических данных, является то, что в составе действующих войск их было заметно больше, чем в целом по Красной армии, а, в свою очередь, в действующих войсках они в большей степени были представлены среди рядового состава. Так, на 1 января 1943 г. их удельный вес в Красной армии в целом составлял 8,03 %. Численность действующих войск в этот момент составляла 5105 тыс. человек, а численность представителей народов Закавказья и Средней Азии в них составляла 444,7 тыс. человек, или 8,71 % от списочного состава действующей армии. Среди рядового состава действующих войск удельный вес представителей народов Закавказья и Средней Азии был еще выше – 10,06 %

[1069] (1 % численности Красной армии на тот момент равнялся приблизительно 91,5 тыс. человек). Эти данные свидетельствуют о том, что представителями закавказских и среднеазиатских национальностей преимущественно комплектовались стрелковые части. Объяснение этому следует искать в том, что основная масса призванных по мобилизации контингентов из числа коренных национальностей Закавказья и Средней Азии не имела опыта военной службы до войны, обладала низким образовательным цензом и проходила в учетных документах по военно-учетным специальностям (ВУС) «годные необученные» (ВУС-133) или «ограниченно годные (необученные)» (ВУС-134а). Исходя из этого освоение ими военно-учетной специальности стрелка (ВУС-1) было наименее сложным делом из десятков других специальностей рядового состава, как правило требовавших более высокой общеобразовательной подготовки и знания русского языка.

В подтверждение выдвинутого тезиса уместно обратиться к анализу объективного показателя, косвенно характеризующего интенсивность использования представителей различных этносов непосредственно в боевых действиях, а именно – к численности и удельному весу раненых и больных (именуемых в источниках ранбольными), находившихся на излечении в лечебных учреждениях. Уровень санитарных потерь среди уроженцев Закавказья и Средней Азии в среднем был выше, чем по Красной армии, поскольку стрелковые части несли самые высокие потери. Так, при общем количестве ранбольных на 1 января 1943 г. 620,2 тыс. человек, совокупная численность представителей народов Закавказья и Средней Азии составляла 72,7 тыс. человек, или 11,72 % от всего состава этой категории военнослужащих. Напомним, что их удельный вес среди военнослужащих составлял лишь 7,26 %. По состоянию на 1 июля 1943 г. на 676,0 тыс. ранбольных приходилось 76,7 тыс. представителей народов Закавказья и Средней Азии, или 11,35 %

[1070].