* * *

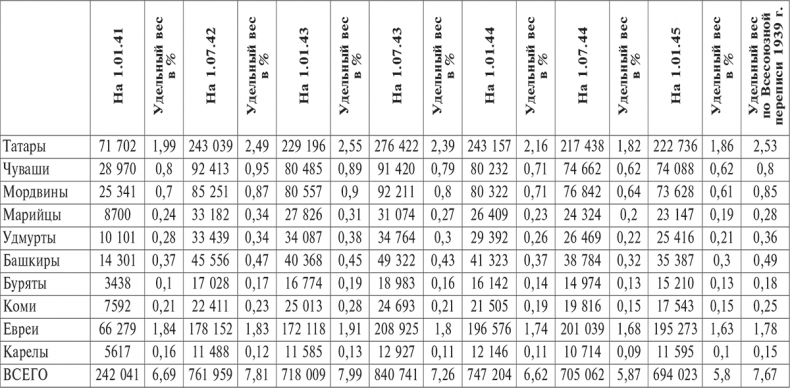

Кроме титульных народов союзных республик СССР, стоит отметить еще несколько групп этносов, в основном населявших РСФСР: тюркских и финно-угорских народов, относимых обычно к народам Поволжья (татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордвины, марийцы), а также евреев. В комплектовании ими войск Красной армии есть общие черты. Динамика их представительства в рядах Красной армии отражена в таблице 37. Сведенные воедино статистические данные свидетельствуют о том, что наибольшее представительство в абсолютных и относительных значениях имели татары, евреи, также чуваши и мордвины. Совокупный удельный вес представителей этих четырех этносов в первый период войны (к 1 июля 1942 г.) составлял 6,14 % от списочной численности Красной армии, а в конце войны (на 1 января 1945 г.) – 4,72 %

[1127].

Данные таблицы 37 позволяют сделать вывод, что у этой группы этносов представительство в рядах Красной армии на разных этапах Великой Отечественной войны всегда было близко к усредненному демографическому показателю – удельному весу среди населения Советского Союза по Всесоюзной переписи 1939 г.

Все эти народы (за исключением карелов и, частично, евреев) проживали в глубоком тылу, территории их расселения не подвергались оккупации врагом. Они не испытали постоянного демографического стресса, подобно русским, резких временных демографических перегрузок, как украинцы, белорусы или молдаване. В их отношении государством не осуществлялись тотальные репрессивные акции. Представители этих народов в массе своей обрусели и не имели проблем общения на русском языке. В связи с этим они не нуждались в особых формах комплектования в виде национальных формирований или национального квотирования. В основном они поступали на комплектование обычных частей Красной армии общим порядком. Этим следует объяснять достаточно равномерное распределение демографической нагрузки на эти народы на протяжении всей войны.

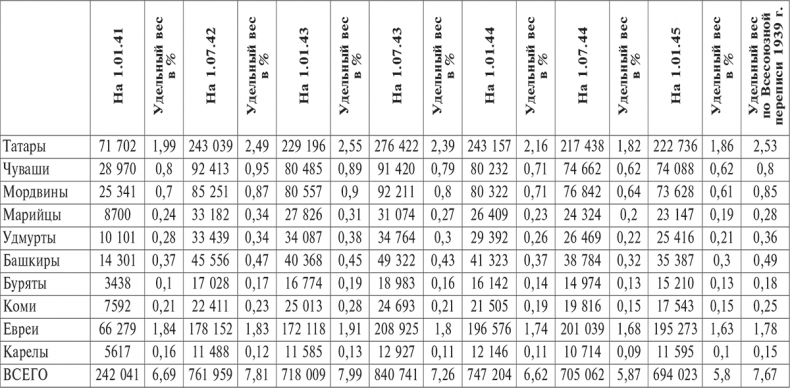

Если применить к указанной группе этносов тот же подход, что и к населению западных областей СССР, народам Закавказья и Средней Азии, и дополнительно проанализировать их удельный вес в стрелковых соединениях, а также среди раненых и больных, то выяснится тенденция к снижению их удельного веса в последний период войны (таблица 38). Как и в случае с русскими, их сокращение компенсировалось ростом представительства «западных» народов (украинцев, белорусов, молдаван, уроженцев Прибалтики).

Таблица 37. Численность и удельный вес тюркских, финно-угорских народов РСФСР и евреев в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны

Составлено по: ЦАМО. Ф. 7. Оп. 26. Д. 123. Л. 2, 21; Д. 181. Л. 35; Д. 220. Л. 29-48; Д. 234. Л. 27-46; Д. 366. Л. 1-17.

Таблица 38. Изменение удельного веса тюркских и финно-угорских народов РСФСР, а также евреев среди раненых, больных и среди личного состава стрелковых дивизий в 1943–1945 гг., в процентах

Составлено по: ЦАМО. Ф. 7. Оп. 26. Д. 123. Л. 2, 21; Д. 181. Л. 35; Д. 220. Л. 29–48; Д. 234. Л. 27–46; Д. 366. Л. 1–17.

Исследование показало, что руководство Советского Союза и его Вооруженных Сил в течение всей Великой Отечественной войны предпринимало чрезвычайные усилия для обеспечения непрерывного потока пополнений для частей Красной армии. Изыскание людских ресурсов, пригодных для укомплектования войск, имело свой этнонациональный аспект, который учитывался при комплектовании войск.

* * *

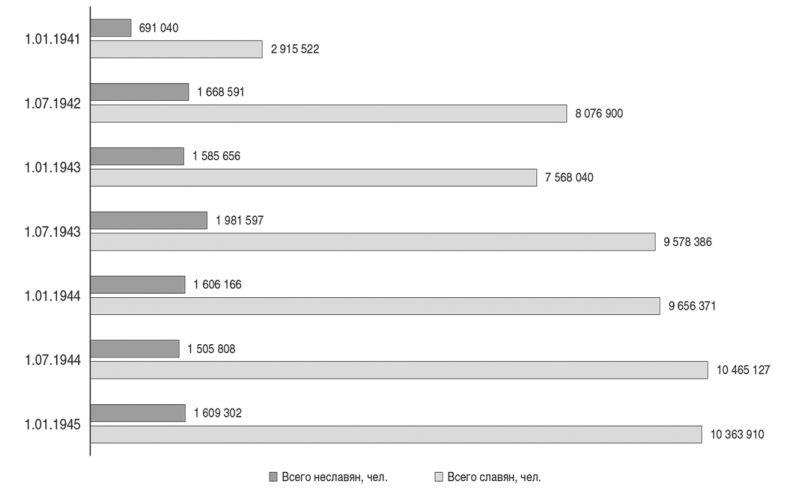

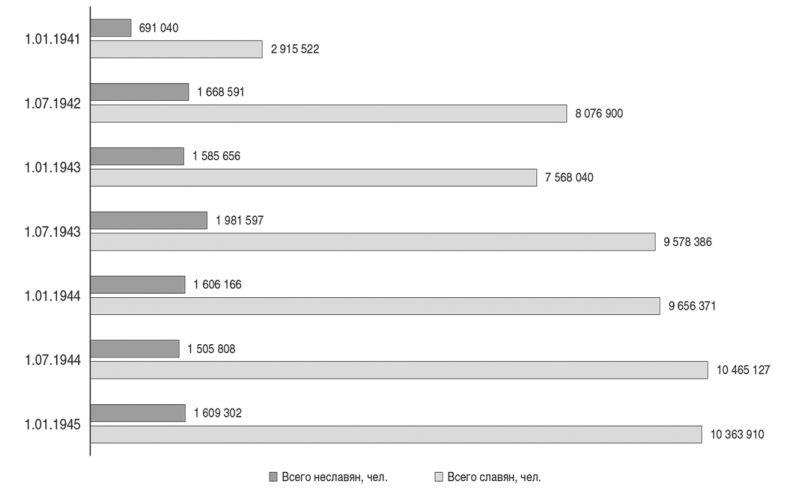

Подводя итог анализу использования народов СССР в комплектовании частей Красной армии, следует подчеркнуть, что в целом, несмотря на достаточно сильные колебания между представителями различных национальностей, основу Красной армии неизменно составляли русский, украинский и белорусский этносы. На диаграмме 9 показано, что единовременная численность всех неславян в составе Красной армии в годы войны колебалась в пределах полутора – двух миллионов человек, что составляло в относительных величинах от 12,6 до 17,3 % всего личного состава Красной армии.

Диаграмма 9. Соотношение славян и неславян в рядах Красной армии накануне и в годы Великой Отечественной войны

Составлено по: ЦАМО. Ф. 7. Оп. 26. Д. 123. Л. 2, 21; Д. 181. Л. 35, 194, 199; Д. 220. Л. 29-48; Д. 234. Л. 27-46; Д. 317. Л. 1-8 об.; Д. 319. Л. 1-16; Д. 366. Л. 1-17.

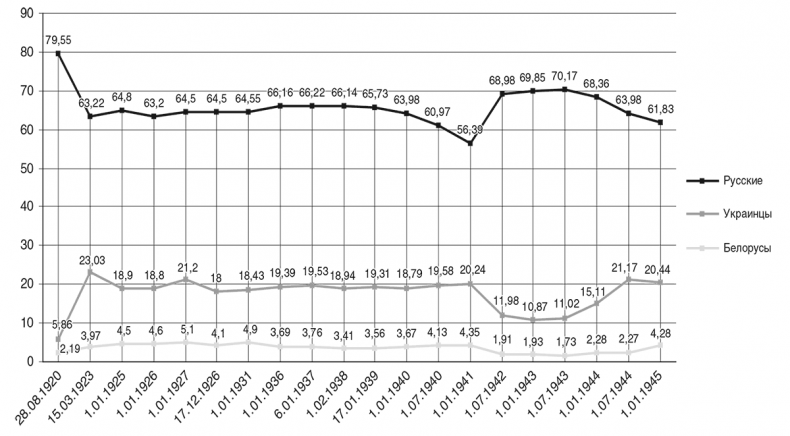

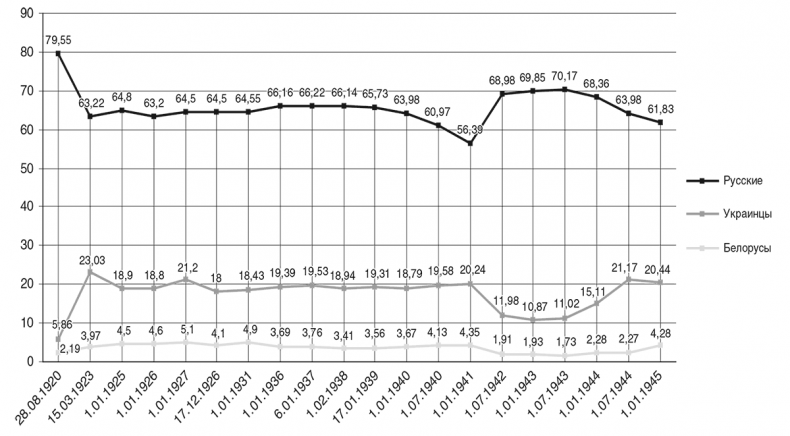

Диаграмма 10. Представительство русских, украинцев и белорусов в Красной армии с 1920 по 1945 г., в проц.

Составлено по: ЦАМО. Ф. 7. Оп. 24. Д. 3. Л. 3; Д. 17. Л. 7-117; Д. 87. Л. 1-39; Д. 114. Л. 2; Д. 167. Л. 2, 5; Оп. 26. Д. 123. Л. 2, 21. Д. 181. Л. 35; Д. 220. Л. 29-48; Д. 234. Л. 27-46; Д. 366. Л. 1-17; Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г. Т. 1. Вып. 3. С. 1–19; Отчет Народного комиссариата по военным и морским делам за 1922/1923 гг. М., 1925. С. 43; Вестник Архива Президента Российской Федерации. Красная армия в 1920-е годы: Документы и материалы. М., 2007. С. 48.

Если взглянуть на картину представительства в рядах Красной армии трех восточнославянских народов шире – с начала 1920-х гг., – то становится очевидным, что в течение большей части изучаемого периода их удельный вес был фактически константой, варьируясь в узких рамках – от 86 до 89 % (см. таблицу 39 и диаграмму 10). Существенное сокращение их представительства наблюдалось лишь перед Великой Отечественной войной (в связи с многократным приростом призыва в армию неславянских народов) и в первые два года войны (в связи с резким сокращением призыва украинцев и белорусов). Лишь в эти периоды удельный вес восточных славян в армейских рядах несколько приближался к их совокупному удельному весу среди населения (около 78 %), однако все остальное время он существенно превышал этот уровень

[1128]. В то же время в период войн (Гражданской и Великой Отечественной) в зависимости от конкретно-исторических условий демографическая нагрузка существенно перераспределялась между восточнославянскими народами.