Постепенное происходившее в течение всей войны расширение перечня непризываемых этносов имело следствием дальнейшее усложнение терминологии, которой органы военного управления пользовались для их обозначения в руководящей и делопроизводственной документации. Она отражала дифференцированный подход государства к непризываемым этносам. С 31 октября 1943 г. директивой Генерального штаба и Главупраформа КА № Моб/2/4061 для военных округов и недействующих фронтов была введена форма регулярного донесения об остатках ресурса военнообязанных (форма ГУФ-1). Она включала в себя цифровые данные на две категории не призываемых по национальному признаку национальностей: 1) «призывников местных национальностей, временно освобожденных от призыва»; 2) «не подлежащих призыву по национальным признакам». В первую входили местные (коренные) этносы СССР, а во вторую – этносы, имевшие «материнский» этнос за пределами Советского Союза.

В дальнейшем терминология в нормативных документах только усложнялась. В постановлениях ГКО № 6784сс

[1220] и 6786сс

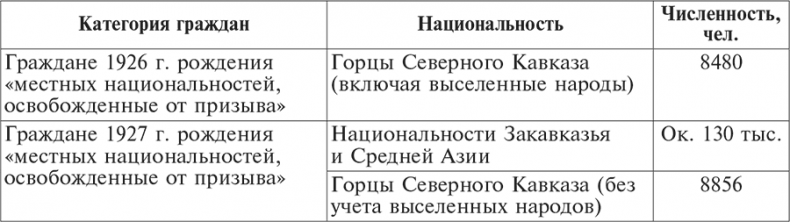

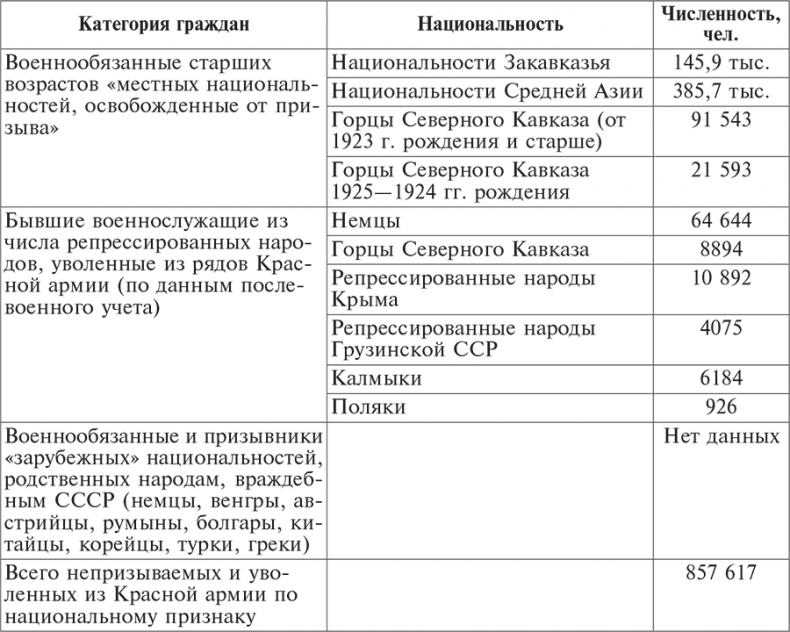

[1221] от 25 октября 1944 г., регламентировавших порядок очередного призыва граждан 1927 г. рождения, перечислялись три группы народов, не призываемых в Красную армию:

1) граждане 1927 г. рождения «местных национальностей, освобожденные от призыва» (к этой категории были отнесены: коренные народы закавказских и среднеазиатских союзных республик, а также Дагестанской, Кабардинской, Северо-Осетинской АССР, Адыгейской и Черкесской АО РСФСР);

2) «временно освобожденные от призыва до особого указания» (репрессированные народы СССР, а также поляки, чехи, словаки и польские евреи);

3) «совсем не призываемые» – советские граждане, этнически родственные народам, чьи государства находились с Советским Союзом в состоянии войны или были недружественны ему (немцы, венгры, австрийцы, румыны, болгары, китайцы, корейцы, турки, греки)

[1222].

В постановлениях ГКО, в силу их целевого назначения (они касались только призыва молодежи очередного возраста), не упоминались военнообязанные старших возрастов «местных национальностей, освобожденные от призыва» (коренные народы закавказских и среднеазиатских союзных республик, а также автономных республик РСФСР на Северном Кавказе). Фактически это была четвертая не призываемая по национальному признаку категория граждан.

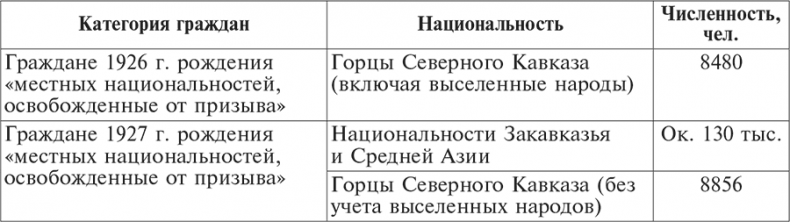

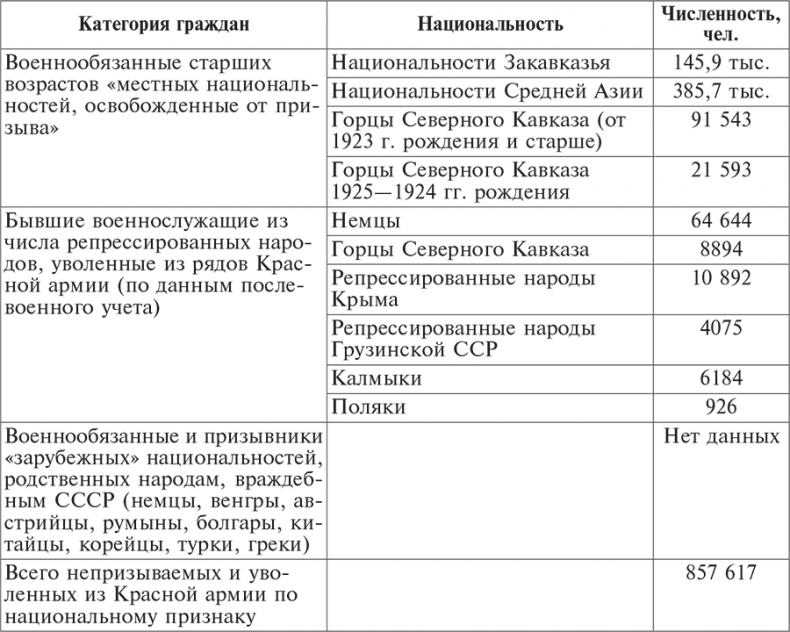

По состоянию на конец 1944 г. общую численность людских ресурсов (военнообязанных и призывников) коренных национальностей Закавказья, Средней Азии, Северного Кавказа и ряда других регионов, которые были выведены из процесса комплектования вооруженных сил, можно оценить не менее чем в 857,6 тыс. человек. Подчеркнем, что эти данные заведомо неполны, поскольку нет точных учетных сведений о численности военнообязанных и призывников так называемых зарубежных национальностей и ряда репрессированных национальностей. Наглядно эти данные можно представить в табличной форме (таблица 42).

Таблица 42. Непризываемые этносы по состоянию на конец 1944 г.

* * *

Итак, в течение Великой Отечественной войны Советское государство полностью или частично отказалось от комплектования рядов Красной армии всеми без исключения коренными народами Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии. Общее по стране число национальностей, не призывавшихся в армию по различным причинам, к концу 1943 г. превысило четыре десятка

[1223] (включая полиэтнический термин «дагестанцы»). В этом отношении СССР приблизился к показателям дореволюционной России, где в армию также не призывалось несколько десятков этносов и групп этносов (метаэтнических общностей)

[1224] (в советской литературе называлась цифра 45 народов

[1225]). Более того, даже беглого взгляда достаточно, чтобы заметить много совпадений между двумя эпохами. Само по себе существование таких ограничений – очевидное свидетельство непреодоленных культурно-языковых, социальных, политических различий между господствующим русским этносом и многими народами, населявшими нашу страну. Однако, при схожих результатах, два государственных строя пришли к ним различными путями. Практика комплектования войск нерусским контингентом самодержавной России проявила себя инертной и ригидной, не склонной к поиску иного решения, кроме усиления нажима на русское население. Советская система, напротив, оказалась конъюнктурной и гибкой. Если большинство этносов из дореволюционного списка никогда не несли военной службы, априори считаясь неспособными к таковой, то политическая или культурно-языковая непригодность народов из аналогичного советского списка была определена и установлена практикой военной службы представителей этих народов, всевозможными опытами и экспериментами в этой области, и лишь затем на военную службу накладывались ограничение или запрет.