Итак:

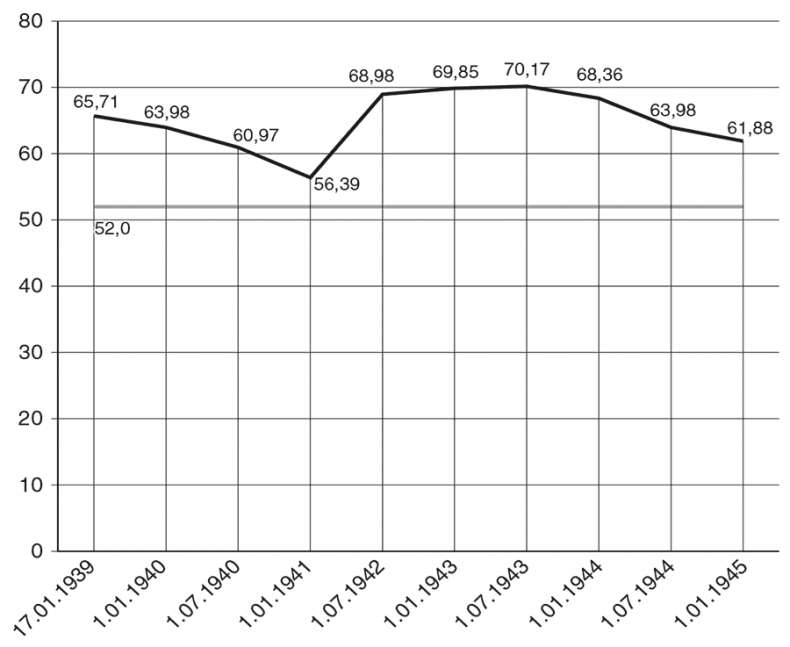

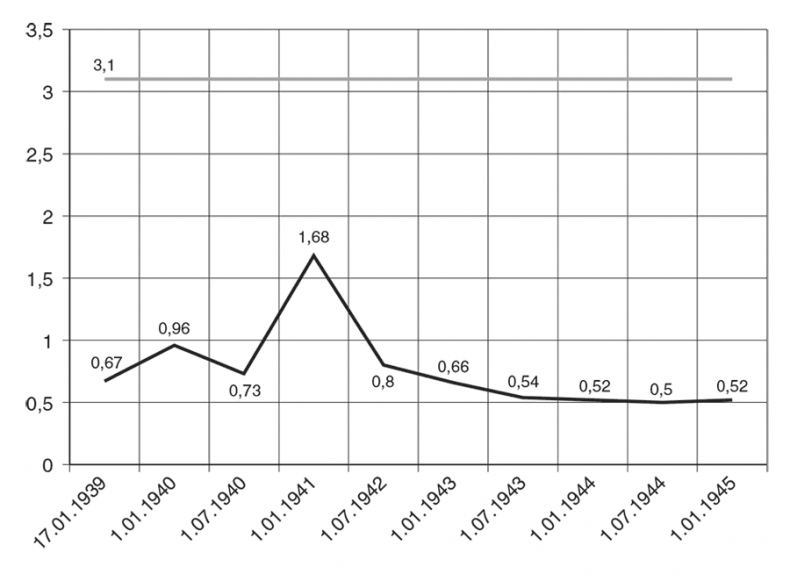

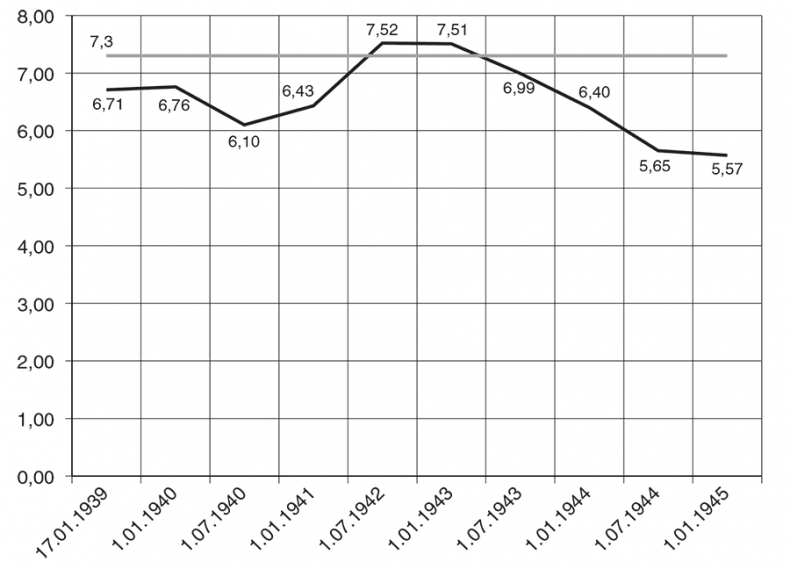

– «русская», свойственная исключительно для русского народа, характеризовавшаяся перманентной демографической перегрузкой в течение всей войны (диаграмма 12.1);

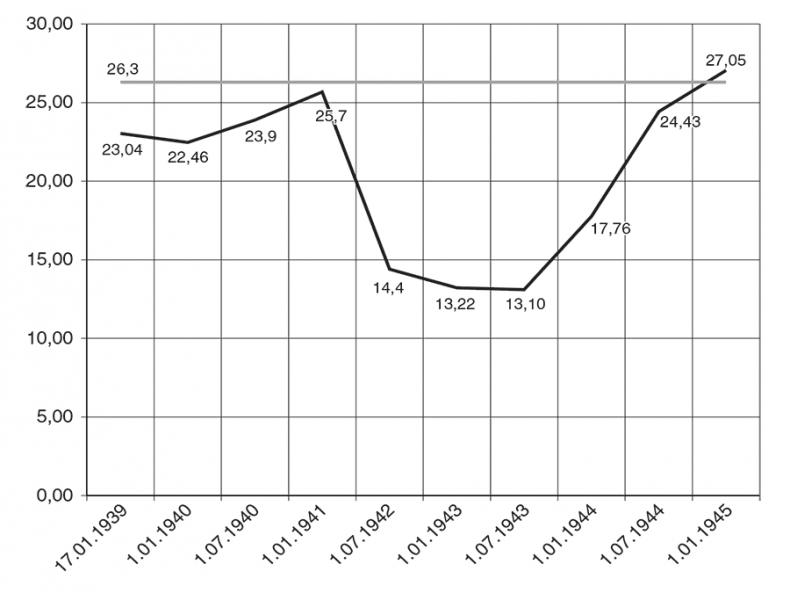

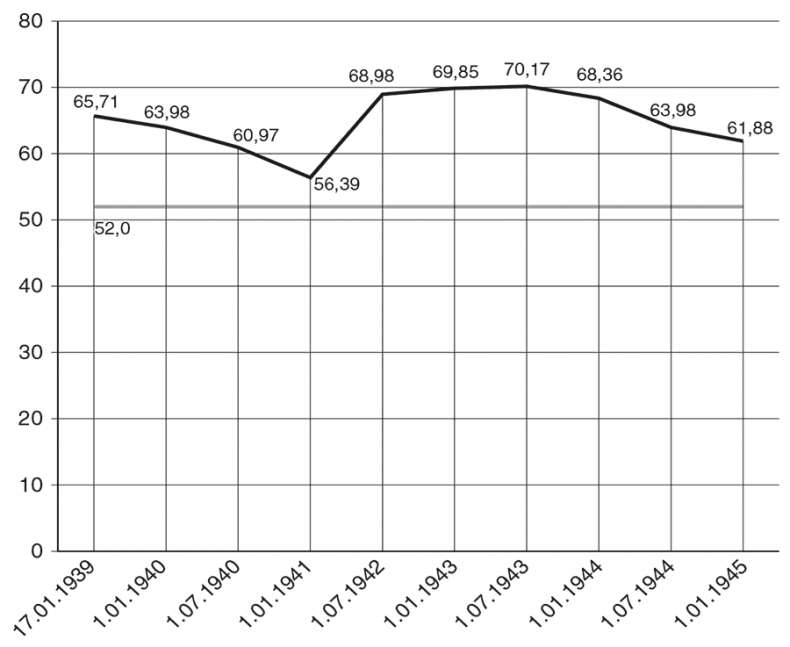

– «западная» (украинцы, белорусы, молдаване, народы Балтии), отличавшаяся относительно слабым использованием людских ресурсов в первые годы войны и резким усилением нагрузки в последние годы войны (диаграмма 12.2);

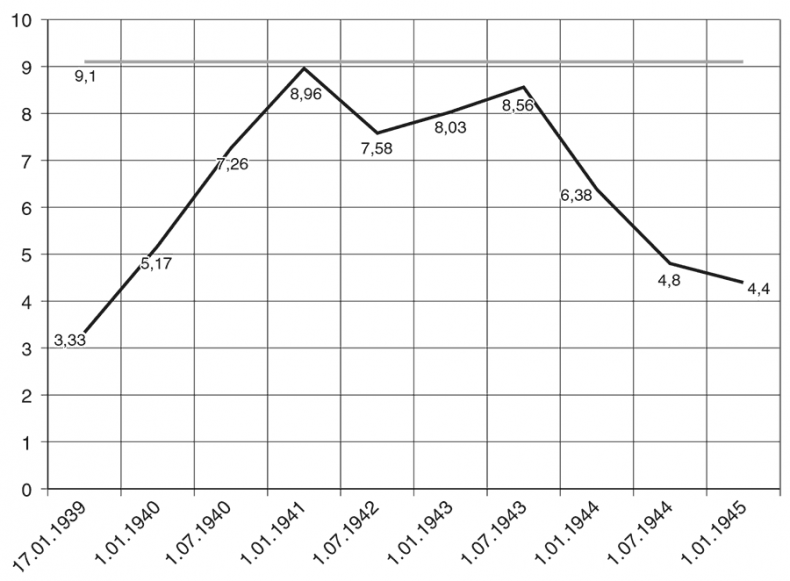

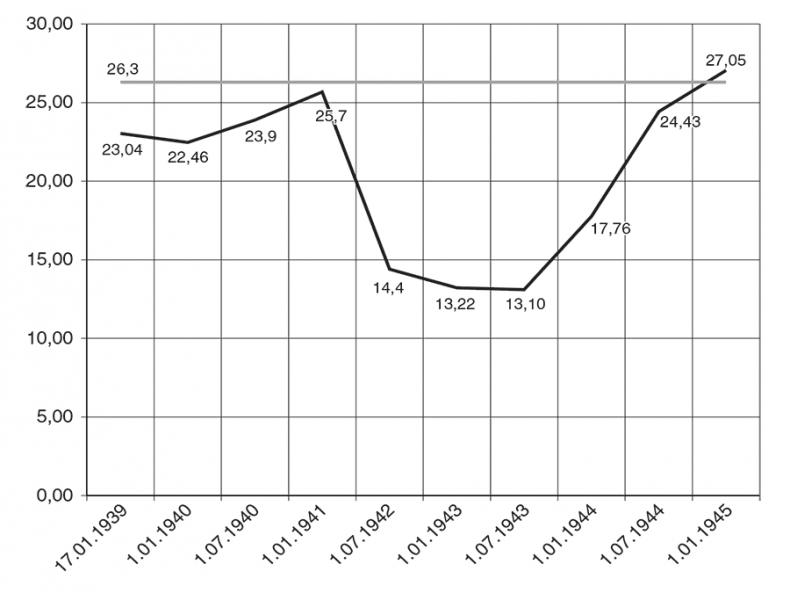

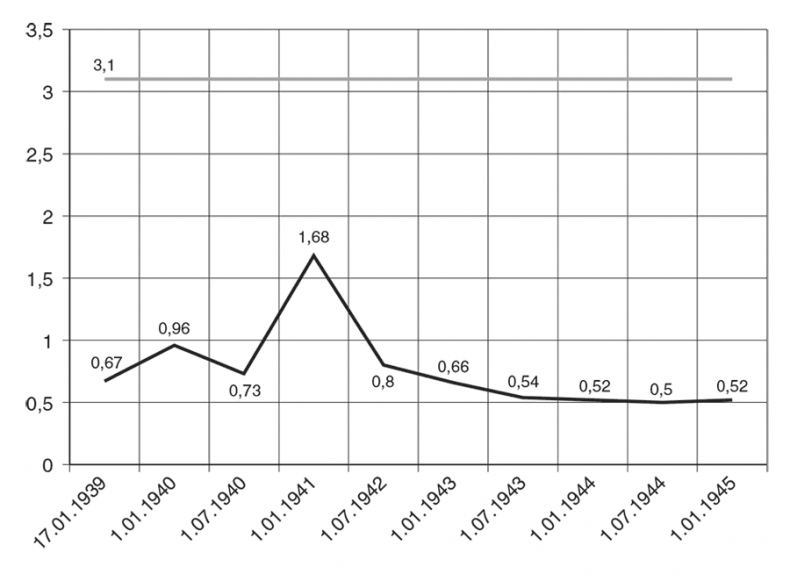

– «закавказско-среднеазиатская» (армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, узбеки, туркмены, таджики, киргизы), характеризовавшаяся усилением нагрузки на людские ресурсы в первую половину войны и ослаблением ее во вторую (диаграмма 12.3);

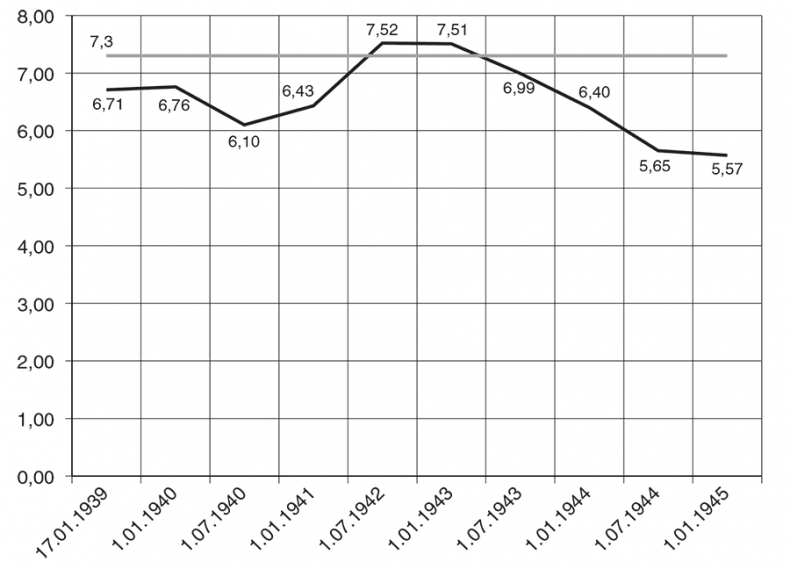

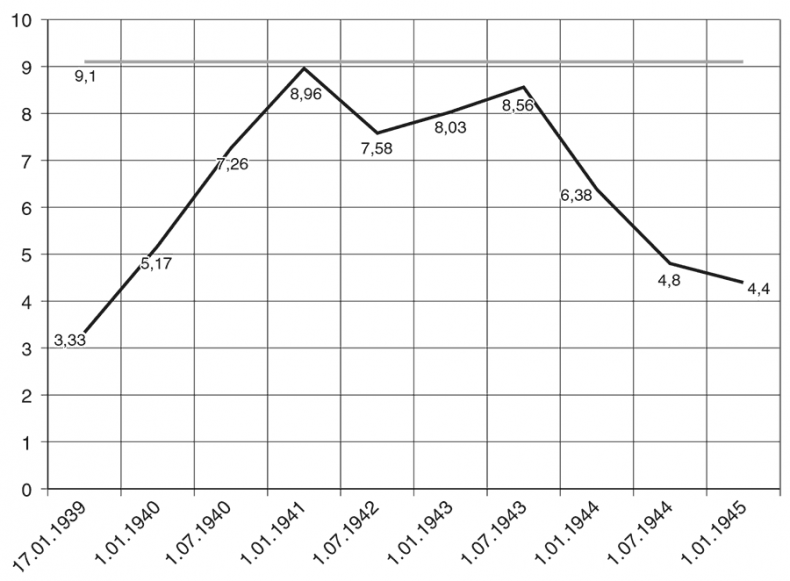

– «тюркско-угорско-еврейская» (народы Поволжья и восточных регионов РСФСР: поволжские татары, башкиры, мордвины, чуваши, удмурты, марийцы, а также евреи), отличавшаяся относительно равномерным использованием людских ресурсов в течение всей войны, в связи с чем кривая представительства в Красной армии значительно меньше, чем в других моделях, отклоняется от линии среднего представительства среди населений (диаграмма 12.4);

– «ограничительно-репрессивная» (немцы, крымские татары, калмыки, корейцы, греки, горцы Северного Кавказа и др.), выделявшаяся среди прочих целенаправленным сокращением (вплоть до полного запрета) использования людских ресурсов определенных национальностей в течение всей войны (диаграмма 12.5).

В качестве необходимого комментария к описанным моделям нужно отметить, что оформление и функционирование второй и третьей моделей было напрямую связано с условиями стратегической обстановки на советско-германском фронте: ослабление использования ресурсов «западных» этносов СССР в начале войны было вызвано временной потерей значительной части европейской территории СССР в первые годы войны. Усиление использования ресурсов закавказских и среднеазиатских народов в этот период носило компенсаторный характер по отношению к группе «западных» народов СССР. Во второй половине войны эти модели поменялись местами. Относительная сбалансированность удельных показателей призыва и доли среди населения страны по четвертой модели объяснялась тем, что вошедшие в нее народы не подвергались экстремальному воздействию фронтовой обстановки в местах их этнических ареалов – их территория не оккупировалась врагом и не подвергалась прямой угрозе оккупации. Функциональное назначение пятой модели состояло не в изыскании ресурсов для пополнения армии, как у первых четырех, а, напротив, в их изъятии из общего массива мобресурсов страны. Наконец, первая, «русская» модель не только формировала несущий хребет Красной армии, но и за счет дополнительного напряжения этноресурса русских компенсировала недобор, образовывавшийся в результате реализации остальных четырех моделей.

Особую роль русского народа в Великой Отечественной войне вполне понимал и правильно оценивал сам И.В. Сталин, хотя публично выразил свою позицию лишь однажды. В своем хорошо известном сейчас тосте за здоровье русского народа, произнесенном им на приеме в честь командующих войсками 24 мая 1945 г. и не предназначенном для широкой огласки, Сталин заявил, что в «моменты отчаянного положения 1941–1942 гг.» русский народ имел все основания отказать в доверии своим вождям: «Мог бы сказать… вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство…» Однако русский народ этого не сделал, «ибо верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы»

[1454].

Диаграмма 12.1. Модель 1. «Русская»

Диаграмма 12.2. Модель 2. «Западная»

Диаграмма 12.3. Модель 3. «Закавказско-среднеазиатская»

Диаграмма 12.4. Модель 4. «Тюркско-угорско-еврейская»

Диаграмма 12.5. Модель 5. «Репрессивная»

Подводя итог четвертьвековому опыту комплектования Красной армии различными этносами, нельзя не признать, что Советское государство в кратчайшие сроки преодолело огромную историческую дистанцию в деле привлечения нерусских народов к несению военной службы, прошло путь, на который царское правительство даже не решилось по-настоящему вступить, считая задачу распространения воинской повинности среди «дикого», «туземного» населения нерешаемой. Органы государственного и военного управления принципиально решили сложнейшую и многофакторную задачу интеграции народов СССР в военную организацию государства. Однако то, что этнический состав вооруженных сил так и не был сбалансирован с этническим составом населения и требовались его непрерывные корректировки, а недобор представителей нерусских народов компенсировался перенапряжением демографических ресурсов русского народа, свидетельствует о том, что задача была решена далеко не до конца.

Наряду со стремлением к расширению мобилизационных ресурсов за счет уроженцев национальных регионов нами выявлена и проанализирована устойчивая политика государственных и военных органов по ограничению комплектования Красной армии по этническому признаку. Такие ограничения установлены в течение всего исследованного периода. В 1920-х гг. ограничения диктовались утилитарными соображениями, связанными с культурной неготовностью ряда этносов, вошедших в состав Советского Союза, к несению военной службы и отсутствием у них таковой исторической традиции. В 1930-х гг. в ограничениях по этническому признаку на первый план выдвигаются политические мотивы. Однако такие ограничения не были абсолютными и тотальными. До середины Великой Отечественной войны политические мотивы безраздельно господствуют, но с осени 1943 г. вновь проявляется культурно-языковая отбраковка ряда этносов, и до конца войны оба эти мотива сосуществуют, что приводит к отстранению от призыва в армию нескольких десятков этносов. Это вполне сопоставимо с результатами аналогичной практики в дореволюционной армии.