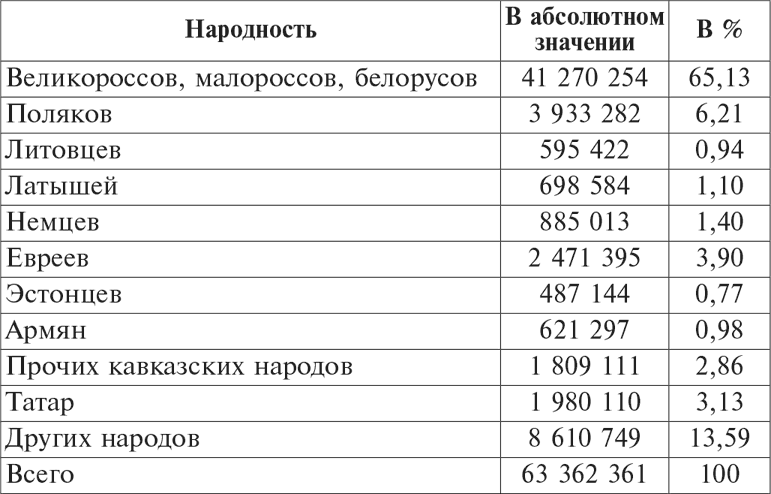

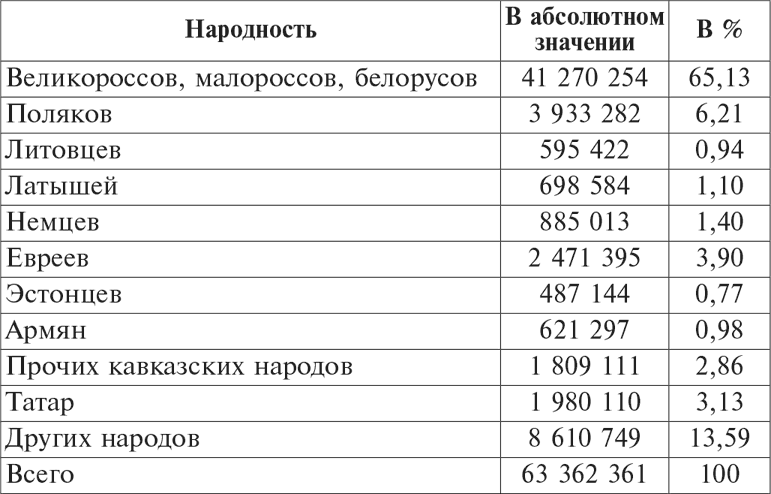

В целом армия оставалась в основе своей русско-славянской, однако удельный вес русских (в широком смысле) по сравнению с периодом упразднения рекрутской системы несколько сократился и колебался между 72 и 75 % при удельном весе среди населения 65,1 % (таблица 3). Так, в 1903 г. было принято на службу 314,8 тыс. человек, среди которых удельный вес восточных славян составил 72,3 % (44,2 % русских, 21,2 % украинцев, 7,0 % белорусов). В 1907 г. было принято на службу 440,5 тыс. человек, а удельный вес славян составил 75,3 %

[232]. Сокращение численности восточных славян по сравнению с рекрутской эпохой на несколько процентов произошло за счет расширения призыва ряда народов, прежде всего евреев и поляков, а также кавказских христиан и мусульман внутренней России.

Таблица 3. Мужское население Российской империи по родному языку по Первой Всероссийской переписи 1897 г.

Источник: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку, губерниям и областям. Т. II. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб., 1905. Таблица XIII. Распределение населения по родному языку.

На рубеже веков при комплектовании воинских частей в регионах с нерусским населением, как правило, применялась простая пропорция: 75 % русских и 25 % нерусских

[233]. Для этого территория Европейской России делилась на две части – русскую (куда входили губернии с великороссийским, малороссийским и белорусским населением) и инородческую (губернии польские, прибалтийские, литовские и Бессарабская). Первые разбивались на участки комплектования армейских полков (по одному-два уезда); четыре смежных участка объединялись в дивизионный район комплектования. Каждому такому району дополнительно назначались инородческие уезды, дававшие четверть пополнения

[234].

В начале XX в. система национального квотирования несколько усложнилась, но по существу оставалась прежней, будучи устроенной на дискриминационном по отношению к нерусским национальностям принципе. Система эта состояла в следующем. Все уезды Европейской России делились на три группы комплектования: две основных – великорусскую и малорусскую (малоросскую) и дополнительную – инородческую. В малоросскую группу включались украинцы и белорусы, причем последние считались «самым слабым элементом русского населения и притом имеющим некоторую примесь инородческого»

[235]. Поэтому их численность в войсках минимизировалась. В инородческую группу включались прочие славянские, прибалтийские, а также поволжские народы и евреи, общее число которых не должно было превышать в составе частей 30 %, а в трех западных округах – 26 %. При этом количество евреев при любом раскладе не могло быть выше 6 % от общей численности поступавших на комплектование частей контингентов.

Каждый пехотный полк и артиллерийская бригада имели свои участки (уезды) комплектования во всех трех группах (гвардия, кавалерия и инженерные войска комплектовались со всей территории страны), получая из основных («русских») от двух третей до трех четвертей призывников

[236]. Однако эти участки не были территориально связаны со «своими» войсками, что вызывало массовые перевозки новобранцев: от 99,4 % для Варшавского округа, где великорусский элемент должен был преобладать (59 %), и до 58 % для Петербургского

[237]. Кроме того, в случае мобилизации переброски запасных из округа в округ (преимущественно с востока на запад) достигали по мобилизационному расписанию № 18 (действовало с мая 1903 г. до 1910 г.) огромной цифры – 385 тыс. запасных (исключая потребность азиатских округов), что составляло 20 % всех запасных

[238]. Традиционно основную часть пополнений извне получали Кавказский, Финляндский и Варшавский военные округа, где нерусское по составу местное население призывалось в армию в ограниченном количестве.

Существовавшие этнические ограничения в начале XX в. все более усугублялись ограничениями социально-классовыми. Это, в свою очередь, еще сильнее удорожало и усложняло комплектование и мобилизационные планы. С 1913 г. число перевозок между округами, в том числе встречных, должно было лишь вырасти, поскольку было издано распоряжения сократить до 25–30 % долю лиц, поступавших на укомплектование частей по месту призыва. Комплектовать части проживающими в данном регионе фабрично-заводскими рабочими было вовсе запрещено

[239]. Все это делалось в целях сокращения влияния революционных настроений на армию.

На совершенно особом положении находилось Великое княжество Финляндское. С момента присоединения княжества к Российской империи в 1809 г., вместе со значительной политической автономией, оно сохранило то устройство вооруженных сил, которое имело еще при шведском владычестве. В 1881 г. в Финляндии был принят собственный устав о воинской повинности. Вместо вербовки добровольцев была введена всеобщая личная воинская повинность, однако все призываемые должны были служить в созданных одновременно особых финских войсках (9 стрелковых батальонов и 1 кавалерийский полк). Это была вынужденная уступка финляндскому сейму, которую удалось аннулировать только спустя двадцать лет: в 1901 г. был введен новый устав, в целом уравнивавший условия призыва и военной службы уроженцев Финляндии со всеми подданными российского императора; были упразднены финские формирования (кроме лейб-гвардейского стрелкового батальона и Финского драгунского полка). Однако реализация нового призывного закона натолкнулась на фактический саботаж и финляндской администрации, и населения. Призывы 1902 и 1903 гг. были сорваны, а призыв 1904 г. прошел с большим напряжением. В 1905 г. на волне революционных событий, сопровождавшихся террором против представителей русской администрации в Финляндии, правительство вынуждено было вовсе отказаться от реализации нового устава. Натуральная воинская повинность была заменена денежным налогом, однако сейм блокировал и это решение. В свою очередь, царское правительство отказывалось вернуть Финляндии ее войска, как это было в XIX в. Лишь в 1912 г. удалось договориться о сумме налога, включенного затем в Устав о воинской повинности 1915 г.

[240] Фактически правительство признало свое поражение в многолетней борьбе с финляндским сеймом. Можно согласиться с мнением о том, что «привлечь финнов к выполнению общегражданских обязанностей не удалось, они не чувствовали себя гражданами единого государства и всячески подчеркивали свою особенность, самобытность»

[241].