Из-за численного роста армии при одновременном сохранении массы льгот призыв с каждым годом исполнялся с возрастающим дефицитом, правда, пока незначительным, исчислявшимся в 2–5 % от плана призыва

[242]. До тех пор пока Россия вела локальные войны, такая ситуация считалась удовлетворительной, хотя военное ведомство всегда осознавало «вредность» льготы нерусскому населению потому, что такое положение вещей «приучает эту народность к мысли о незыблемости такой льготы»

[243], в то время как чрезмерную перегрузку испытывали славяне.

После Русско-японской войны, когда штатный состав Русской армии значительно вырос, вопрос о призыве освобожденных от службы национальностей был поднят Государственной думой, учредившей 10 апреля 1907 г. специальную комиссию. В отношении Военному министерству комиссия указала, что тягота воинской повинности «увеличивается еще неравномерностью распределения числа призываемых в войска по отдельным местностям»

[244].

До начала Первой мировой войны правительство и Военное министерство несколько раз безуспешно обсуждали вопрос расширения призыва в армию на нерусское, прежде всего, мусульманское население империи

[245].

В 1908 г. Государственная дума прямо указывала на необходимость призыва нацменьшинств с целью более равномерного распределения тягот военной службы среди населения. Считалось, что «с проведением рельсовых путей до самых отдаленных границ Империи, инородческое население многих окраин вошло в более тесное общение с русским населением, постепенно начало усваивать государственный язык и переходит к более культурным формам общежития»

[246]. Этому же способствовали волны русской колонизации на окраинах. К тому же в начале двадцатого столетия вызревал еще один веский геополитический мотив начать призыв на восточных окраинах империи: «Политическое положение на окраинах резко изменилось. Выросла новая великая держава – Япония», а Китай «пробуждается к новой жизни», обостряется соперничество европейских держав на Ближнем Востоке. В конце концов, такое положение прямо противоречило основополагающей законодательной норме, прописанной еще в первой редакции Устава о всесословной воинской повинности 1874 г., в первой же его статье: «Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного»

[247]. Поэтому, по мнению комиссии Госдумы, «необходимо озаботиться развитием на окраинах запаса обученных военному делу людей, дабы расположенные там войска могли… пополняться по мобилизации местным запасом»

[248]. Комиссия пришла к выводу о том, что «для народностей, впервые призываемых к защите общей родины, необходимо создание условий службы, приспособленных к особенностям их быта, религии, климата и т. п.»

[249]. В качестве первого шага предлагалось обустройство национальных формирований и национальных военно-учебных заведений, то есть именно того, чем занялась советская власть сразу же после окончания Гражданской войны и о чем подробно речь пойдет ниже.

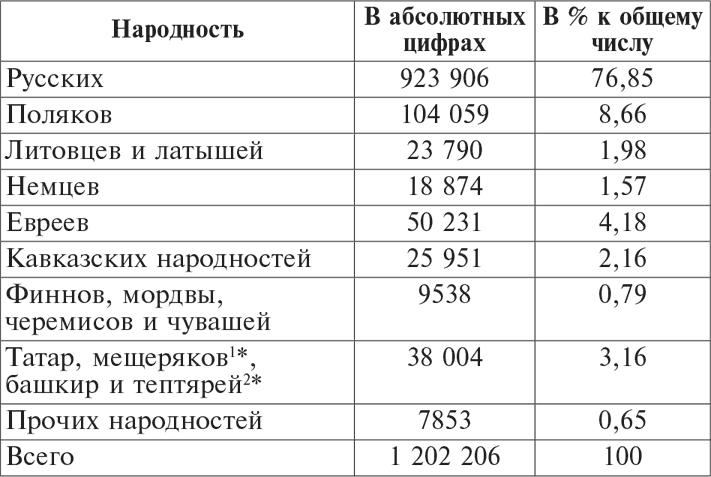

Таблица 4. Принято на военную службу новобранцев в 1912 г. по национальному составу

Источник: Сиднев [А.Ф.] Призыв национальностей // Война и революция. 1927. № 5. С. 116.

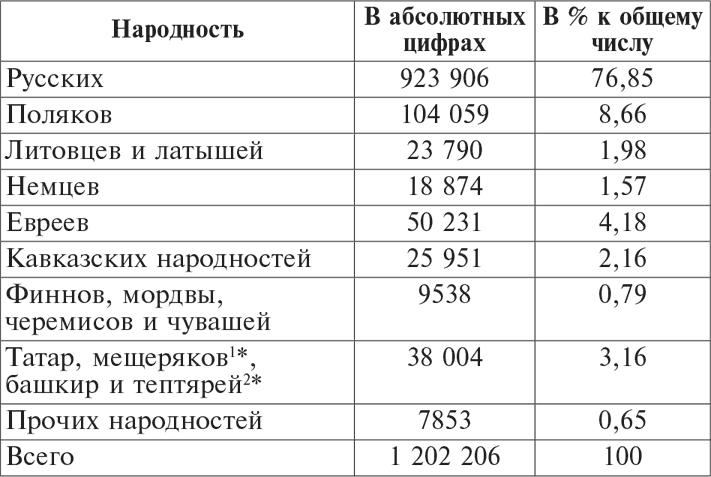

Таблица 5. Национальный состав нижних чинов Русской армии в 1912 г.

1* Мещеряки – устар. наименование мишарей – этнической группы татар.

2* Тептяри – этносословная группа у башкир (устар.).

Источник: Военно-статистический ежегодник Армии за 1912 г. СПб., 1914. С. 374–375.

Наиболее решительный приступ к проблеме призыва на окраинах империи начался в 1910 г., когда Министерством внутренних дел были образованы совещания гражданских и военных должностных лиц во главе с губернаторами в Сибири, Туркестане и на Кавказе. Совещания работали по единым программам. Всего было поставлено девятнадцать конкретных вопросов, которые должны были уточнить численный и социальный состав инородцев; особенности физического, социального, политического развития различных национальностей; их отношение к воинской повинности; состояние учета населения. Запрашивалось обоснованное мнение местных чиновников о возможности начала военного призыва; ожидаемых масштабах уклонения и иных форм сопротивления призыву; рекомендации по использованию инородцев в войсках (способы и формы комплектования войск) и т. д.

[250] Военное министерство, в свою очередь, поставило эти же вопросы на заключение командующих войсками военных округов.

В результате был собран «обширный материал»: на все вопросы областные и губернские совещания дали обстоятельные ответы, правда, далеко не всегда конкретные и однозначные из-за недостаточного знания подопечного населения. Начальниками по делам о воинской повинности материал был сведен в доклады по макрорегионам (Туркестан, Кавказ), изучен в министерствах внутренних дел и военном, а затем в 1913–1914 гг. обсуждался на междуведомственной комиссии по пересмотру действующего Устава о воинской повинности 1897 г. В принятый 23 июня 1912 г. обширный свод изменений призывного законодательства статьи, касающиеся воинской повинности инородцев, попасть не успели

[251].