Определение роли и места национальных контингентов в системе комплектования Красной армии в предвоенный период требует специального анализа состояния ресурсов военнообязанных граждан в 1930-х гг. и на рубеже 1930–1940-х гг. Прежде всего следует отметить, что ежегодный прирост численности Красной армии пришелся на период «демографической ямы», когда в активную социальную жизнь вступали малочисленные поколения, рожденные в эпоху Первой мировой и Гражданской войн. На комплектовании армии негативно сказывался и текущий демографический кризис, связанный с крупномасштабными социально-экономическими преобразованиями в СССР на рубеже 1920–1930-х гг. В частности, в результате голодомора на Украине Всесоюзная перепись 1937 г. зафиксировала существенную убыль украинского населения по сравнению с данными переписи 1926 г. – минус 4,77 млн человек

[956]. По этой же причине как минимум на 1 млн человек сократилась численность казахов (минус 27,9 % к переписи 1926 г.)

[957].

Первые признаки напряжения в деле комплектования войск призывным контингентом были отмечены еще в начале 1930-х гг. 26-30 июня 1931 г. в ГУ РККА состоялось совещание с представителями штабов округов, корпусов и центральных управлений Наркомвоенмора по итогам призыва 1930 г. и в преддверии призывной кампании осени 1931 г. Совещание открылось докладом начальника Управления по укомплектованию и службе войск М.Е. Симонова

[958]. Было отмечено, что впервые после окончания Гражданской войны наряд на пополнение вооруженных сил был выполнен с напряжением. Призыв 1930 г. впервые показал сокращение численности призывников, а призывной контингент 1931 г. был меньше, чем в 1930 г., сразу на 11 %

[959].

В последующие годы отчеты Главного управления РККА о прошедших призывах носили все более тревожный характер. В 1932 г., по итогам призыва молодежи 1910 г. рождения, отмечалось, что «общий наряд на призывников… был дан крайне тяжелый… За вычетом отсеянных по политико-моральному состоянию, а также излишка призывников нацменьшинств, не могущих быть зачисленными в кадры, весь годный контингент нужно было полностью обратить на укомплектование РККА»

[960]. В следующем, 1933 г. ГУ РККА констатировало: «Призыв проходил в чрезвычайно напряженной обстановке… Общий наряд превышал ресурсы годных призывников: ожидалось годных 850 тыс. человек, а требовалось призвать в кадры и пер[еменный] состав 861 502 человека». В 1931 г. ГУ РККА, давая прогноз о перспективах призыва в ближайшие годы, высказывались в алармистском ключе: по мере приближения призывных возрастов «к критическим годам империалистической войны 1914–1917 гг.»

[961] во второй половине 1930-х гг. численность призывного контингента будет неуклонно сокращаться и достигнет своего минимума в 1939 г., уменьшившись по отношению к 1936 г. сразу на 56 % (до 1120 тыс. человек)

[962]. Следует отметить, что столь неблагоприятный прогноз давался еще до начала перестройки и развертывания Красной армии, при списочной численности последней в 607,6 тыс. человек

[963]. В дальнейшем же, по мере наращивания численности Красной армии, положение с ее укомплектованием людьми лишь осложнялось.

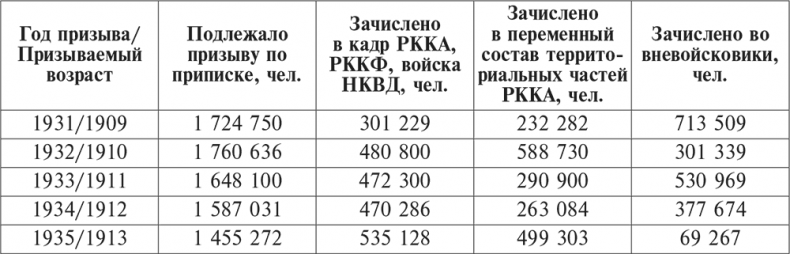

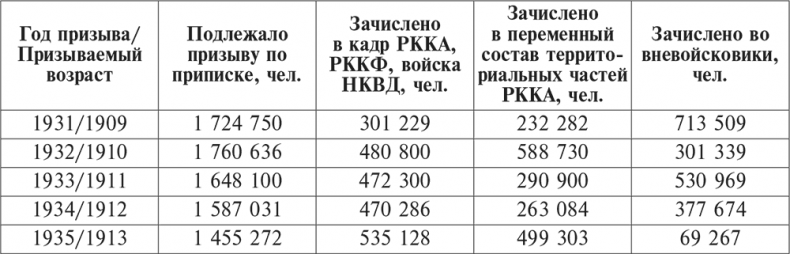

Верность этого прогноза иллюстрирует статистика призывов первой половины 1930-х гг. (таблица 19).

Таблица 19. Численные показатели военных призывов 1931–1935 гг.

Составлено по: РГВА. Ф. 39415. Оп. 1. Д. 7. Л. 155–174, 196–198, 251–262, 276–291, 292–304.

Как видно из таблицы, по мере приближения к кризисному в истории страны периоду, отрицательно сказавшемуся на демографической ситуации, годовой ресурс призывного контингента неизменно сокращался. Частично проблема решалась за счет перераспределения ресурсов из категорий вневойсковиков и переменного состава территориальных частей в пользу кадрового состава.

Однако в дальнейшем прогнозировалось продолжение снижения численности призывников 1914–1920 гг. рождения в связи с негативным действием фактора Первой мировой и Гражданской войн. По расчетным данным советского демографа А.Я. Боярского, резкое замедление прироста населения (соотношение рожденных к умершим на 1 тыс. жителей) пришлось на 1915–1916 гг. А в четырехлетие – с 1917 по 1920 г. – прирост и вовсе был отрицательным, причем своего минимума он достиг в 1919 г. (минус 15,0, то есть 31,7 рождения и 46,7 смерти на 1 тыс. жителей)

[964]. Демографические потери населения страны, не связанные с непосредственным военным уроном (преждевременные смерти и дефицит рождений), за период с 1915 по 1923 г., когда довоенный темп демографического прироста восстановился, оцениваются в 20 млн человек

[965]. К этому следует добавить негативные социальные явления, прямо влиявшие на комплектование армии: ужесточение классового отбора среди призывников в условиях развертывания коллективизации (отсев «социально чуждых» нередко достигал 10–15 %, что серьезно сказывалось на возможности выполнения военкоматами наряда на призыв), раскулачивание и массовые волнения на селе

[966]. На этом фоне нарком обороны ставил военкоматам задачу до минимума сократить отсев призывников по физическим и политико-моральным причинам и обеспечить зачисление в кадр не менее 85–87 % призывного контингента

[967].