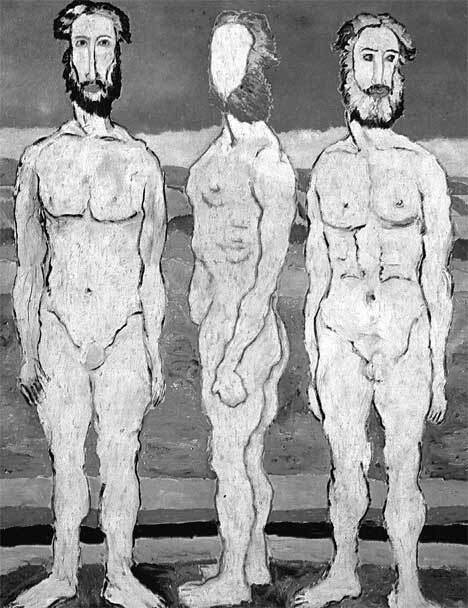

Купальщики. Художник Казимир Малевич

Разразился кризис скромной частной сексуальной жизни, жизни семейной. Новый закон о браке, провозгласивший «упразднение брака», лишь внешне проложил дорогу этому процессу. Действительная же сексуальная революция происходила в реальной жизни. Для начала один только факт, что руководители государства занялись половыми проблемами, означал революцию, важность которой не следовало недооценивать. Затем этим вопросом занялись функционеры более низкого уровня. Поначалу крах старого порядка вызвал лишь хаос. Простые, непросвещенные носители революции мужественно и бесстрашно подошли к задачам невероятной сложности, «образованные» же и благородные представители интеллигенции, напротив, предавались «размышлениям», если они вообще догадывались о сути процессов, происходивших в обществе.

В своей небольшой книге «Вопросы быта» Троцкий при поддержке московских партийных функционеров обратил внимание советской общественности на скромную повседневную жизнь. Он не поднимал половые проблемы! Он просто дал функционерам возможность высказаться по актуальным проблемам повседневности. И те, будто они уже разбирались в сексуальной экономике, говорили почти исключительно о «семейном вопросе». Речь шла, однако, не о правовых или социологических вопросах семейной жизни, а о неопределенности и неуверенности, касающихся преобразования сексуальной жизни, то есть о том, что прежде было связано с семьей как экономической единицей, а теперь, с ее распадом, породило вопросы, неизвестные ранее.

Было понятно, что старый уклад прогнил, что мириться с ним невыносимо, но суть нового устройства пытались осмыслить с помощью старых понятий. Так, партработник из Москвы Лысенко пытался понять «явления улицы», вызывавшие всеобщее беспокойство. Можно было видеть, что дети «балуются». Они играют, например, «в Красную Армию». Хотя в этой игре и обнаруживали справедливо «привкус милитаризма», ее считали «хорошей», но иногда наблюдались «другие» игры, «похуже», а именно сексуальные. При этом наблюдатель с удивлением констатировал, что никто не вмешивался, чтобы прервать такие забавы. Тем не менее приходилось поломать голову над тем, как можно было бы «направить ребят на правильный путь». Революционное начало проявлялось в этом случае в правильном инстинкте, подсказывавшем, что нельзя «вмешиваться», консервативная же боязнь сексуальности вызывала озабоченность.

Если бы старый образ мыслей, принявший форму страха перед сексуальностью, не противостоял новому, то не возникла бы забота о том, как направить детей по «верному», то есть асексуальному, пути. Те, кто наблюдал проявления детской сексуальности, задались бы вопросом о том, как с ней обращаться. Но так как сексуальность представлялась явлением, не имеющим ничего общего с детством, результатом таких наблюдений оказывался страх. Естественные проявления, приобретавшие, возможно, дикий характер, так как они были неорганизованны, воспринимались как проявление вырождения. «Нужно знать, что дать детям читать — может быть, в смысле физкультуры или что-нибудь другое, что было бы полезно».

* * *

Боязнь перед сексуальной революцией объясняется и недостатком чисто экономических предпосылок. Но позиция «Сначала решение экономических вопросов, потом забота о мелочах жизни!» была неправильна и лишь выражала неподготовленность к культурной революции, проявлявшейся в хаотических формах. Зачастую такая позиция означала не более чем отговорку. Общество, глубоко погрязшее в бедности, все в кровоточащих ранах гражданской войны и не имевшее сил, чтобы сразу и в достаточном количестве создать общественные кухни, прачечные, детские сады, должно было сначала подумать о самых простых экономических предпосылках. Эти предпосылки революции в области культуры, в особенности в сексуальной жизни, были поняты абсолютно правильно.

В стране отсталости и крайне тяжелого порабощения, которой была прежде Россия, надлежало взяться сначала за приучение масс рабочих и крестьян к чистоте, к чистке зубов, к тому, чтобы не ругаться и не плеваться. Но речь не шла только о том, чтобы поднять массы до уровня культуры, существующего в развитых капиталистических странах. В этом состояла лишь ближайшая задача. В более широкой перспективе следовало начинать уяснение качества новой — социалистической и коммунистической — культуры.

Вначале еще никто не был виноват в том, как развивалась ситуация. Революция столкнулась с неожиданными проблемами, и практический опыт преодоления гигантских трудностей мог появиться только тогда, когда и сами трудности проявились в полном объеме и потребовали решения. Движение вспять неизбежно, если вовремя не увидеть и не понять этот процесс. Не следует забывать, что русская революция стала первой успешной социальной революцией. Борьба за постижение ее чисто научных и политических предпосылок была трудна. Но сегодня оказывается, что культурная революция поставила гораздо более трудные вопросы, чем социальная. Иначе и быть не может, так как политическая революция требует «только» закаленного, обученного руководства и веры масс в него. Культурная же революция требует перестройки психологической структуры масс. Ее результаты не выражаются статистическими данными, и едва ли существовали идеи, означавшие научное выяснение ее сути. Вот иллюстрация, показывающая итог развития такой ситуации к 1935 г.

29 августа в журнале «Вельтбюне» появилась статья Луи Фишера, который бил тревогу по поводу нарастания реакционных тенденций в сексуальной идеологии в Советском Союзе. Публикация такой статьи в коммунистическом журнале свидетельствует, насколько опасна была ситуация, сложившаяся к 1935 г. В статье подчеркивались следующие факты.

В переполненных городских квартирах молодежь не находит места для любовной жизни. Девушкам внушается, что аборт вреден, опасен и нежелателен, гораздо лучше иметь детей. Фильм «Частная жизнь Петра Виноградова» представляет собой пропаганду добропорядочного заключения брака. По словам Фишера, «это фильм, который нашел бы отклик в консервативных кругах некоторых консервативных государств». Газета «Правда» пишет: «В Стране Советов семья — серьезное и большое дело». Луи Фишер полагал, что большевики в действительности никогда не нападали на семью. Правда, они знали, что в определенные периоды истории человечества семьи не было, теоретически допускали ее упразднение, но никогда не подрывали семью, а напротив, укрепляли ее. Режим, которому теперь не надо бояться плохого влияния родителей на детей (!), приветствует их «необходимое моральное и культурное влияние», то есть функцию старшего поколения по отношению к подрастающему, заключающуюся в подавлении сексуальности.

Передовая статья одного из номеров «Правды» провозглашала в 1935 г., что плохой отец семейства не может быть хорошим советским гражданином. «Что-либо подобное было невообразимо в 1923 году», — писал Фишер. Он приводил и другие цитаты из «Правды»: «Только большая, чистая и гордая любовь может и должна быть в Советском Союзе причиной брака». «Тот, кто еще сегодня утверждает, что интересоваться семьей — мещанство, сам является мещанином худшего сорта». Запрет на умерщвление первого ребенка в утробе матери, вероятно, покончит с беспорядочными половыми связями и будет поощрять «честный брак». За последние месяцы в газетах множатся статьи профессоров, в том числе руководителей клиник, посвященных рассуждениям о вреде, который аборт наносит организму.