– непрерывно управлять ходом боя, внося нужные поправки в действия войск и всячески помогая им выполнять боевую задачу.

Уяснение боевой задачи – не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Пример тому: как по-разному понимали задачу борьбы с Наполеоном главнокомандующие армиями: Барклай-де-Толли и Багратион.

Барклай – сторонник планомерного отвода войск вглубь страны, изнурения превосходящего неприятеля и выигрыша времени для накопления сил к будущему наступлению. Его позиция вытекала из оценки обстановки, опыта прошлых неудачных войн с Наполеоном и сравнения сил. Кстати, эту позицию, вместе с планом реорганизации русской армии, он доложил царю Александру I, чем произвел на того сильное впечатление. В 1810 году Барклай был назначен военным министром и многое сделал для подготовки армии к будущей войне.

Багратион предлагал совсем иное: не отступать ни на шаг, склонить к союзу Австрию и Пруссию, и вместе атаковать неприятеля, не смотря ни на что.

Кто из них оказался прав?

Чтобы избежать неверных оценок и решений, Устав требует от командиров перед сражением изучить обстановку.

И начинать следует с разведки. Она должна ответить на три главных вопроса: где находится неприятель, какие имеет силы и что делает. А из добытых сведений сделать вывод: что скорее всего неприятель будет делать. За разведку отвечал начальник штаба с подчиненной ему квартирмейстерской службой (смотри статью 106 “Учреждения”).

Военная разведка по задачам и способам действий всегда разделялась на агентурную и войсковую (гораздо позже появится и техническая). Агенты разведки тайно проникали в неприятельские штабы, министерства, войсковые части, заводы, морские порты и добывали важные сведения – планы войны, данные о численности, боеготовности и передвижениях войск, характеристики нового оружия, планы крепостей и многое другое, что недоступно обычному наблюдению со стороны.

Очень ценным русским агентом во Франции был Александр Иванович Чернышев. Образованный и способный боевой офицер, полковник в 25 лет, дипломатический военный представитель царя Александра I при Наполеоне, он руководил русской агентурной сетью во французском военном министерстве. Регулярно, примерно каждые две недели, он посылал в Петербург сведения о подготовке Франции к войне и передислокации частей наполеоновской армии к границам России. Он же, говорят, составил весьма точные психологические и прочие характеристики французских маршалов, облегчив русским полководцам борьбу с ними в будущей войне. К сожалению, в феврале 1812 года Чернышев покинул Париж из-за угрозы ареста, и это осложнило работу русской разведки.

Но, как ни хороша агентурная разведка, она может не всё. Особенно на войне, где обстановка многообразна и очень изменчива, и данные о противнике нужны немедленно. Одна агентура здесь не справится. Во-первых, она малочисленна, и не может непрерывно следить за каждым полком и дивизией. А во-вторых, наладить регулярные и частые сообщения тайных агентов между штабами маневрирующих враждебных армий чрезвычайно сложно и опасно.

Поэтому, в дополнение к агентурной, нужна массовая и непрерывная войсковая разведка для штабов всех рангов. Дивизии – дивизионная, корпусу – корпусная и т. д. Войсковую разведку вели разъезды легкой кавалерии и казачьей конницы по 10–12 всадников. Глубокие рейды совершали более крупные отряды. Разведчики сквозь цепи аванпостов или походного охранения проникали к главным силам неприятеля и вели наблюдение, стараясь определить состав войск, их силы и намерения. Если преодолеть заслоны не удавалось, захватывали “языка”. Благо, вокруг большой армии всегда снуют фельдъегери с важными документами, фуражиры, отставшие от своих частей солдаты, а на худой конец и просто дезертиры. Добыв сведения, разъезд быстро и скрытно возвращался к своим, или отправлял посыльных с донесением, а сам продолжал разведку.

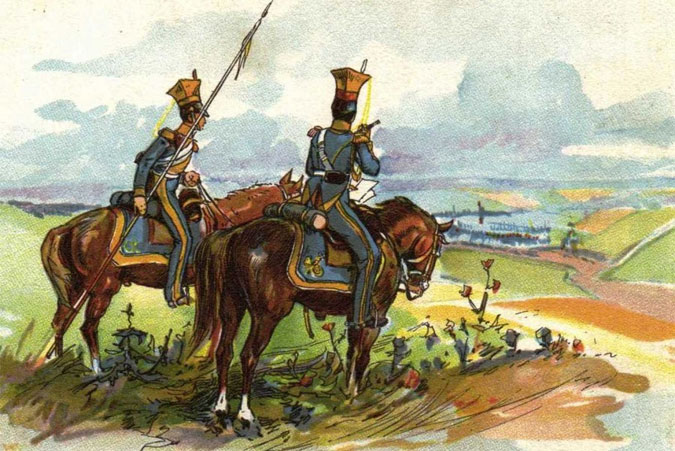

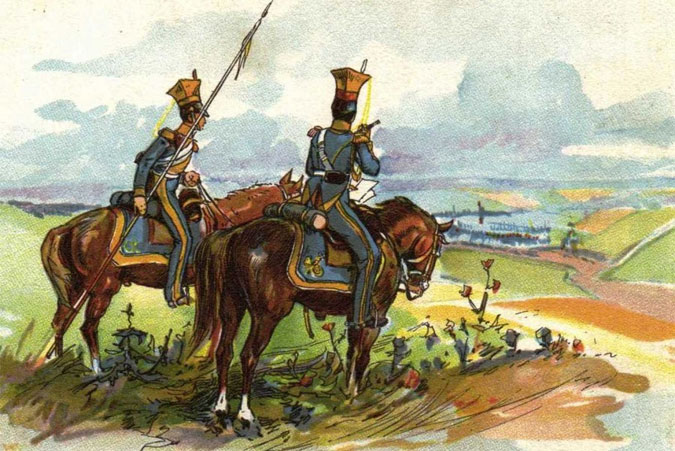

Рисунок. 4–1. Русские уланы на разведках. Художник Апсит А. П.

Однако, не все так просто. Разведчик должен быть толковым, образованным и опытным. Ему нужны основательные знания военного дела, чтобы иногда по малейшим признакам распознавать истинные действия и замыслы неприятеля. А где набрать таких разведчиков, если солдаты были сплошь неграмотны, а многие офицеры имели самую скромную подготовку? (Ведь потеряла же французская разведка русскую армию, уже оставившую Москву и внезапно свернувшую с Рязанской дороги на запад к Тарутину. Несколько дней Наполеон не знал, где находятся русские войска).

Поэтому в ответственные моменты, особенно перед сражением, от командиров требовалось личное наблюдение за неприятелем (тот же Наполеон перед Бородинским сражением несколько раз проехал верхом вдоль передовых линий и убедился-таки в слабине русского левого фланга. Туда и ударил).

Многе значит разведка местности для боя. Есть ли удобные рубежи для атак и обороны, позиции для артиллерийских батарей, укрытия для резервов и дороги для их быстрой переброски, речные броды и крепкие мосты для прохода тяжёлой артиллерии, камень и лес для постройки полевых укреплений и, наконец, командные высоты для наблюдения и руководства сражением.

Успех сражения решался маневром и ударом сомкнутого строя пехоты или конницы, для чего нужна была открытая ровная местность. На пригорках и в перелесках строй дробился и терял ударную силу. Артиллерия тоже стреляла на прямой видимости. Поэтому воевать старались в поле (отсюда и названия: полевое сражение, полевые войска).

И вот донесение Кутузова Императору от 23 августа 1812 года о выборе позиции для сражения при Бородино:

“Позиция, в которой я остановился при селе Бородине, в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае я имею большую надежду к победе; но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся… Вчера неприятель ни шагу вперед движения не сделал. Сего дня казачьи наши форпосты от меня в 30 верстах, и боковыя дороги наблюдаются весьма рачительно…Важных дел еще не происходило, и неприятель удерживается в большом к нам почтении”.

При оценке обстановки обращают внимание и на погоду, от неё тоже многое зависит. Даже обыкновенный дождь мог сорвать сражение. Он гасил запальные фитили и подмачивал порох, что затрудняло стрельбу, а грязь мешала правильному движению строя. (Когда в августе 1812 года под Москвой зарядили по-осеннему холодные дожди, Наполеон дал своим маршалам слово прекратить наступление, если ненастье продлится до 23 числа. Однако, погода улучшилась на четыре дня, и только 27-го августа, наутро после Бородинского сражения, опять пошёл дождь).