Для каждого действия нужен свой строй.

Например, походный строй должен хорошо вписываться в дорогу, не занимать на ней много места и двигаться с наибольшей возможной скоростью. Глубина строя здесь не так важна, а вот ширина должна быть поменьше, чтобы на дороге оставалось место для обгона и встречного движения.

Строй для атаки должен иметь хорошую маневренность и ударную силу. Оборонительный строй должен обеспечивать отражение атак интенсивным огнем и выдерживать сильные удары в рукопашном бою.

Само собой, войска должны уметь действовать в любом строю и быстро перестраиваться для перехода от одних действий к другим. Это достигается непрерывными учениями и маневрами.

Мы рассмотрим отдельные, наиболее характерные построения.

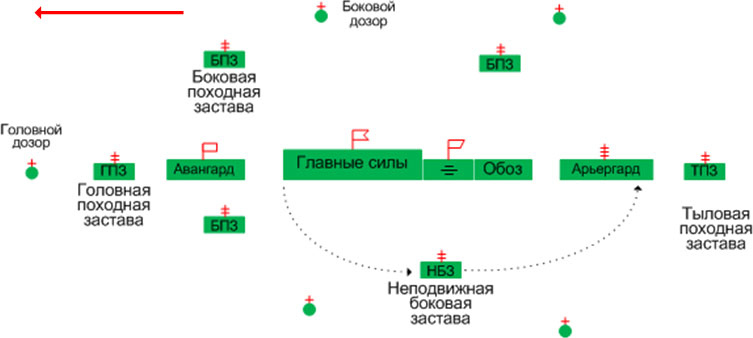

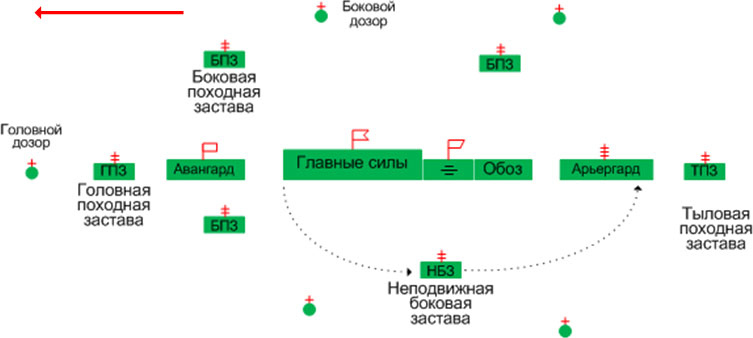

Походный порядок войск на марше таков: впереди – авангард, в центре – главные силы, позади – аръергард, на флангах – боковое охранение.

Рисунок 4–17. Походный порядок русской дивизии

Авангард – это передовой отряд. Его задача – не допускать неприятеля к своими колоннам с фронта и сбивать с дороги мелкие неприятельские группы, чтобы не замедлялось движение своих главных сил. А при встрече с серьезным противником – вступать в бой и вести его до тех пор, пока сзади подойдут и развернутся в боевой порядок подкрепления или все главные силы. Перед собой авангард высылает небольшое прикрытие – головную походную заставу, а еще дальше вперёд – головной дозор для ведения разведки и наблюдения. В авангард обычно выделяются самые маневренные части. Осенью и зимой 1812 года во время русского наступления в авангарде неизменно шел отдельный казачий корпус атамана Платова. Летучие отряды казаков не давали французам покоя ни днем ни ночью, а один из отрядов под Малоярославцем чуть не взял в плен самого Наполеона.

Главные силы идут в центре походного порядка. Вместе с ними движутся обозы и другие тыловые подразделения и части. Построение главных сил должно обеспечивать их быстрое развертывание и вступление в бой.

Боковое охранение движется параллельно главным силам на некотором удалении от них. Задача охранения – прикрыть походные колонны от флангового наблюдения и засад неприятеля. В охранение обычно выделяются кавалерийские дозоры. Но в стороне от дороги легко отстать. Поэтому на бездорожье от головы колонны выделяют неподвижные боковые заставы, которые выполняют свои задачи до прохождения войск, а затем пристраиваются им в хвост. И это повторяется сколько нужно до большого привала или остановки в лагере.

Аръергард – замыкающий отряд. Особенно важен при отступлении. Его задача – не дать неприятелю сесть на плечи отходящих колонн. Если обстановка позволяет, аръергард медленно отступает, удерживая неприятеля на безопасном расстоянии от своих войск. Если же требуется оказать упорное сопротивление и дать своим войскам отойти как можно дальше, аръергард ведет бой до последней крайности, и если надо – жертвует собой. Так требует Устав. При отступлении Русской армии в 1812 году в её аръергарде шел казачий корпус Платова, а от Царёва-Займища до Бородино – 3-я пехотная дивизия Петра Коновницына, усиленная несколькими кавалерийскими полками.

Чтобы не растягиваться, крупные войсковые соединения идут сразу по нескольким параллельным дорогам. Но и тогда глубина их походного порядка бывает значительной. Так, пехотный или кавалерийский корпус 1812 года с артиллерией, саперными подразделениями и обозами на обычной дороге мог вытянуться на 20–25 километров, то есть почти на длину дневного перехода. Как в известной песне:

Помню, я ещё молодушкой была,

Наша армия в поход куда-то шла.

Вечерело. Я стояла у ворот,

А по улице всё конница идёт…

Кстати, новая Смоленская дорога, вдоль которой развертывались основные боевые действия в 1812 году, отличалась необыкновенной для того времени шириной. Она была построена в конце XVIII века как стратегическая военная дорога на Западном направлении, и войска могли двигаться по ней во много рядов. Соответственно уменьшалась и глубина их походных порядков.

Пожалуй, самую выразительную картину марша регулярной армии оставил в своих воспоминаниях знаменитый Денис Давыдов – гусарский офицер, писатель и поэт, партизан 1812 года. Он описывает встречу казаков и партизан с отступающей Наполеоновской гвардией:

"Подошла Старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон… Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок* и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от этих колонн, но они как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами они казались маковым цветом среди снежного поля… Мы жужжали вокруг… колонн неприятельских…, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… Гвардия с Наполеоном прошла посреди… казаков наших, как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками".

Что и говорить, противник был достойный.

*– Примечание: "взять ружье под курок" значит, положа ствол на плечо, поддерживать ружье локтевым сгибом за курок. В таком положении нести ружьё легче, чем в положении “на плечо” ладонью под приклад).

А какой строй лучше всего подходил для боя? Это, смотря какой бой.

В огневом бою главное – точность и плотность стрельбы. Поэтому стрелку ничто не должно мешать ни спереди, ни сзади, ни с боков. Лучше всего стрелять из одной шеренги при увеличенных интервалах между бойцами. Все видят цель, никто её не загораживает, у каждого стрелка достаточно места для перезарядки ружья.

Вроде бы хорошо. Да не совсем. Кроме точности нужна еще и плотность огня, а тонкая линия стрелков при тогдашней скорострельности ружей развить нужную плотность огня не могла.

Что делать? Можно выстроиться в 2 шеренги. Фронт стрелков сократится и плотность огня возрастет. Правда, стрелять из задней шеренги будет неудобно – придется выставлять ружья между головами стоящих впереди солдат. Можно, наконец, первой шеренге стрелять с колена, а второй – стоя. Это уже лучше, но при перезарядке ружей солдатам первой шеренги придется ставить ружья вертикально и самим вставать в рост, чтобы засыпать пороховые заряды в стволы. Выход был найден такой: подразделения в бою строились в три шеренги, и если сильного огня не требовалось, стреляла только первая шеренга. При жарком бое начинали стрелять две шеренги, а третья шеренга только заряжала ружья и передавала их вперёд. Количество заряжаний доходило до трёх-четырёх в минуту. При таком темпе, например, пехотный батальон мог выпускать в одну минуту около 1 000 пуль, что почти равно скорострельности 2-х современных пулеметов. Это немало.