Представители нескольких поколений каролингских эрудитов, учителя и ученики, связанные личной дружбой, взаимопомощью, а нередко и совместными застольями, определенно ощущали внутреннюю общность, которая сохранялась годами независимо от того, где они находились и чем занимались в данный момент времени. Они говорили на одном языке в прямом и переносном смысле. Блестяще знали латынь и умели ей искусно пользоваться, читали одни и те же книги, обменивались рукописями и письмами. Ярким выражением этой эрудитской субкультуры стала привычка общаться между собой при помощи дружеских поэтических посланий, даже если речь шла о совершенно заурядных бытовых вещах. Это начал делать еще Алкуин, а продолжили Ангильберт и Теодульф, Рабан Мавр и Валафрид Страбон, Седулий Скотт и Ноткер.

До наших дней сохранились десятки таких сочинений, как правило, совсем небольших, но богатых по языку и сложных по форме. Их авторы были уверены, что адресаты сумеют не только правильно прочитать несколько рифмованных строк, но и оценить красоту слога. То и другое было совершенно недоступно подавляющей массе населения империи. Это была своеобразная «игра в бисер», особый способ коммуникации, доступный только своим. Среди адресатов было немало людей, о которых сегодня известно лишь благодаря таким посланиям. Тем не менее даже на этом основании их можно смело причислить к носителям культуры каролингского возрождения. Вообще же речь идет о сотнях, может быть, тысячах таких людей, анонимных эрудитах, благодаря которым эта культура вообще состоялась и которые хранили ее на протяжении примерно ста лет — от 780-х до 880-х гг.

Грамотность, умение читать и писать по-латыни не являлись исключительной привилегией духовенства. В IX в. среди образованных было немало мирян, прежде всего членов королевской семьи. По сообщению Эйнхарда, Карл Великий хорошо владел разговорной латынью, мог воспринимать на слух письменный текст и, вероятно, самостоятельно читать. Однако, несмотря на все усилия, основатель каролингского ренессанса так и не освоил письмо. Его сын и преемник на троне, Людовик Благочестивый, получил более качественное образование. Он научился читать и писать, свободно говорил на латыни, вероятно, знал греческий и вдобавок прекрасно умел различать разные смыслы текста. Самым образованным королем этого времени был Карл Лысый, детство и юность которого прошли в аахенской придворной школе. Книжную премудрость он осваивал под руководством таких блестящих эрудитов, как Рабан Мавр, Эйнхард и Валафрид Страбон. При дворе Карла не имелось собственного учебного и академического центра. Однако король оказывал широкое покровительство многим монастырским и епископским школам, а также поддерживал тесную связь с людьми книжной культуры, которые жили и работали в провинции. Последние часто получали от него заказы на написание различных произведений или сами отправляли королю собственные труды.

Среди мирян их числа высшей каролингской знати было немало тех, чья подготовка позволяла читать специальную литературу на латыни и даже заниматься самостоятельным творчеством. Граф Нитхард, полководец и дипломат, внук Карла Великого, придворный Людовика Благочестивого и ближайший сподвижник Карла Лысого, по заказу последнего написал одну из самых захватывающих хроник каролингского времени. Графиня Дуода, супруга Бернарда Септиманского, в начале 840-х гг. составила «Поучение своему сыну» Вильгельму, продемонстрировав при этом недюжинную начитанность и несомненную литературную одаренность.

Имена других столь же хорошо образованных женщин IX в., оставивших самостоятельное литературное наследие, нам неизвестны. Тем не менее неправильно было бы полагать, что письменная культура была совершенно чуждым явлением для женской среды. В некоторых женских монастырях имелись собственные скриптории, где трудились монахини. Например, Гизела, сестра Карла Великого, руководила созданием так называемых «Ранних Мецских анналов», одного из важнейших для формирования исторической памяти Каролингов сочинений, и, несомненно, умела читать. Она даже попросила Алкуина составить для нее комментарий на Евангелие от Иоанна. Более того, некоторое время она, а также дочь Карла Ротруда обучались греческому языку. В числе учебных пособий, которыми они пользовались, были «Искусство грамматики» Аристотеля, сочинения Дионисия Ареопагита, трактаты по геометрии и орфографии, а также антифонал, все — на греческом. Монахи Рихер и Ратхельм написали комментарий на Псалтырь для некоей графини Ходы. Могущественные сеньоры, удачливые военачальники и успешные политики Эверхард Фриульский и Эккард Маконский завещали часть своих книг не только сыновьям, но также женам, сестрам и дочерям. На то, что женщины нередко обладали книгами, определенно указывают каталоги каролингских библиотек. На этом основании некоторые современные ученые считают возможным говорить о том, что в среде высшей каролингской аристократии IX в. социальные границы определялись не только происхождением, близостью к королевскому дому и размерами богатства, но и уровнем грамотности.

Реформа письма. Книжное дело

Каролингская культура в широком смысле слова являлась культурой книги. Она была так или иначе ориентирована на решение основной задачи — как можно лучше, глубже и точнее понять Библию, главную Книгу в истории человечества. Постижение верных смыслов, наряду с соответствующим интеллектуальным опытом, предполагало целый ряд вполне утилитарных вещей. Прежде всего, необходимо было избавить библейский текст от многочисленных разночтений, противоречий и банальных ошибок, накопившихся за несколько столетий после того, как св. Иероним поставил последнюю точку в своем переводе Вульгаты. Карл Великий при помощи Алкуина и Теодульфа Орлеанского организовал эту работу, более того курировал ее до последних дней жизни и, в общем, достиг поставленной цели. Каролингские Библии IX столетия являли собой поистине образцовые публикации. А огромный опыт сверки и корректуры текста, накопленный каролингскими эрудитами, по сути, заложил основы современных методов критического издания.

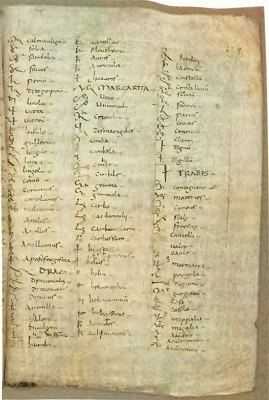

Тироновы знаки (система сокращения при письме) с соответствующей расшифровкой, сохранившиеся в каролингской рукописи (Франция, IX в.). Национальная библиотека Франции, Париж

С другой стороны, текст должен был быть физически понятен, чтобы любой человек, хоть немного сведущий в грамматике, мог его прочитать. Эту задачу удалось решить при помощи создания каролингского минускула. По мнению современных ученых, он родился в скриптории Корби в 780-х гг. Предельно ясное и четкое, но также и очень красивое письмо довольно быстро вытеснило многочисленные позднеантичные, островные и меровингские шрифты, иные из которых не поддавались чтению без специальной расшифровки. Неслучайно именно минускул ляжет в основу позднейших европейских шрифтов и благополучно доживет до нашего времени, воплотившись в популярный Times New Roman.

Новое письмо не только облегчало чтение. Также оно позволяло существенно экономить дорогой пергамент при копировании позднеантичных рукописей, которые были написаны крупным капитальным письмом (унциалом). А еще резко сокращало время, затраченное на переписывание. То и другое было важно, учитывая, что объем книжного производства в каролингскую эпоху вырос в разы. В IX столетии этот процесс поставили на поток.