Цикличность времени была неотъемлемой частью окружающей действительности и переживалась, по-видимому, предельно буквально. Сельские работы нельзя было ни перенести, ни отменить. Их следовало совершать в строго определенной последовательности. Никому не приходило в голову охотиться на кабанов в апреле, все знали, что нужно ждать до ноября, когда животное нагуляет жир. Равным образом, Пасха была не просто воспоминанием о страданиях и воскресении Христа. Для участников литургии это был акт реальной сопричастности ключевым событиям мировой истории.

Цикличность по-разному являла себя в различных сферах общественной жизни. Например, для работы королевской канцелярии она годилась лишь отчасти. Дипломы и капитулярии иногда датировались индиктионом, т. е. определенным годом в рамках пятнадцатилетнего налогового цикла. Но чаще исходящие документы маркировали по годам правления государей. Причем эта практика сохранялась по меньшей мере до последней трети IX в.

С другой стороны, в рамках христианского вероучения оформилось принципиально иное представление о времени. Согласно Библии, мир не существовал предвечно, но был сотворен Богом в определенный момент. Равным образом через акт Грехопадения земное бытие обрело и конец — история человечества неминуемо должна была завершиться Страшным судом. Круг времен разорвался, и это поставило человечество — по крайней мере ту его часть, которая исповедовала христианство, — перед необходимостью выработать существенно иные способы его учета.

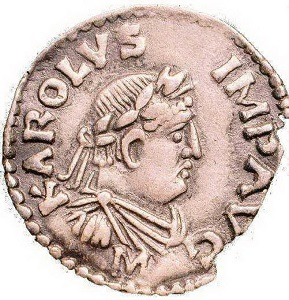

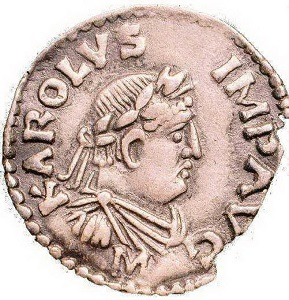

Денарий с изображением Карла Великого в образе римского императора (812–814 гг.). Национальная библиотека Франции, Париж

Однако первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны довольно поздно. В IV в. святой Иероним, один из Отцов церкви, перевел на латинский язык, а затем продолжил универсальную хронику Евсевия, в которой разными способами соотносились друг с другом наиболее значительные события мировой истории. В заключительной части своего сочинения он предложил отсчитывать время по годам, взяв за исходную точку воскресение Христа. Иероним таким образом давал понять читателю, что земная история человечества, которую делили то по четырем мировым империям, то по «шести возрастам», вышла на финишную прямую. Она неизбежно должна была закончиться со Вторым пришествием Христа, отстоящим от Первого на тысячу лет, как сказано в Откровении Иоанна Богослова.

Это смелое новшество прижилось не сразу. По крайней мере, до начала VIII в. в рамках христианского мира оно оставалось лишь одним из возможных способов датировки времени, но далеко не главным. Существенные изменения в данной области произошли только в каролингскую эпоху. Свидетельством тому является зарождение и стремительное развитие анналистики.

Анналами в науке принято называть записи о некоторых значимых событиях или явлениях, случившихся за минувший год. Подобная практика имела место еще в глубокой древности — в странах Ближнего Востока и в Древнем Риме. Но то, что появилось в каролингской Европе, строго говоря, не имело аналогов в предшествующей традиции. Во-первых, раннесредневековая анналистика сразу взяла на вооружение датировку «от Рождества Христова» или, точнее, «от Воплощения Господа» (ab Incarnatione Domini). А во-вторых, на протяжении первых ста или даже полутора сотен лет создатели подавляющего большинства анналов уделяли внимание не столько фиксации событий, сколько собственно составлению непрерывной хронологической шкалы. По этой причине во многих анналах VIII и даже IX в. количество «пустых» лет значительно превышает количество записей. Анналы могли начинаться с любой даты, но, как правило, доходили до времени жизни составителя или продолжателя.

Вопрос о происхождении средневековой анналистики до конца не прояснен. Считается, что она зародилась на Британских островах на рубеже VII и VIII вв., а затем в 730-х — 740-х гг. вместе с англосаксонскими миссионерами попала во Франкию, где пережила свое второе, но, по сути, главное рождение. Впрочем, аналогичные процессы в то же самое время могли протекать и на континенте. В любом случае, уже во второй половине VIII в. собственные анналы имелись в десятках, если не сотнях каролингских монастырей, расположенных преимущественно в Нейстрии, Австразии и Бургундии, т. е. в центральных областях франкской державы. За пределами этих территорий анналистики почти не найти. В погодных записях было совсем немного текста, почти исключительно краткие или даже кратчайшие упоминания о смерти королей, местных епископов или аббатов, иногда о стихийных бедствиях или военных походах. Вдобавок сообщения появлялись нерегулярно. Но именно это обстоятельство и позволяет понять их природу.

Раннесредневековые анналы свидетельствовали о настойчивом стремлении различных религиозных общин особым образом христианизировать время, закрепить и утвердить его линейность, а значит, конечность. Анналы помогали составителям сориентироваться и понять, в какой временной точке между Первым и Вторым пришествиями они находятся. Для людей, привыкших существовать в парадигме цикличности, это было совсем непросто. Краткие записи о наиболее памятных событиях служили своего рода опорными точками на линейной оси координат. Особенно в том случае, если они выходили за границы жизни конкретного автора. Природа каролингских анналов была, таким образом, глубоко эсхатологичной. Эти тексты свидетельствовали о неуклонном нарастании страха, связанного с приближением конца времен. Они говорили о желании составителей понять, сколь продолжителен оставшийся отрезок земной жизни. Именно поэтому анналы начинались не с первого года новой эры, а с любой даты, которая, впрочем, редко опускалась ниже границы VIII в. Верхняя граница присутствовала незримо, теряясь где-то в районе тысячного года. В каролингскую эпоху до нее оставалось еще немало лет, поэтому ведение многих анналов периодически возобновлялось.

Хронологические таблицы, независимо от своих размеров и фактуры, явно обладали самодостаточной ценностью в глазах франков. Например, они занимали лишь малую часть пространства драгоценных пергаментных страниц, но довольно редко становились палимпсестом, т. е. соскабливались для того, чтобы освободить место для нового, более важного и значимого текста. А ведь подобная практика получила в Средние века очень широкое распространение. В кодексе X в. из Сен-Медарда (ныне хранится в Санкт-Петербурге), который воспроизводил исторический компендиум, созданный около 870 г. для личной библиотеки Карла Лысого, между двумя большими сочинениями («Продолжением хроники Фредегара» и «Анналами королевства франков») помещены так называемые «Краткие Баварские анналы». Они охватывают период с 532 по 811 гг., однако на протяжении полутора столетий являют собой лишь перечень дат. Первая «историческая» запись появляется только под 697 г. и сообщает о начале правления Пипина Старшего. Кроме нее, существует еще семнадцать таких же кратких заметок между 714 и 810 гг. Характерно, что составители решили поместить этот текст в кодекс несмотря на то, что предыдущее и последующее произведения полностью перекрывали его своей информацией. Череда лет наглядно демонстрировала связь времен, и позднейшие копиисты не осмелились ее разорвать.