Ох, как трудно разделить оптимизм Екатерины Ивановны! Разумеется, делать заочные выводы, не имея под рукой материалов дела, — занятие неблагодарное, но уж больно многое тут «не вяжется»; поэтому отважимся высказать некоторые соображения.

Некоторые соображения

Во-первых, если Волкова сильно избили где-то на улице, то почему не приняты меры к отысканию участников избиения? А если меры приняты, а участники не найдены, то почему это не стало косвенным аргументом в пользу того, что драки не было? Да и, судя по всему, обвиняемые в своих показаниях не утверждали, что Волков явился сильно избитым, и — главное (это, видимо, не отмечено в акте экспертизы) — трудно предположить, что эксперты не отметили бы раны и гематомы, которые обычно сопровождают уличную драку «на почве внезапно вспыхнувшей неприязни». В данном случае, судя по всему, можно было констатировать переломы не от избиения, а от сдавливания грудной клетки, и смерть, скорее всего, наступила от асфиксии, а переломы — не причина смерти, а следствие способа удушения, с чем полностью согласуются первичные показания мальчиков.

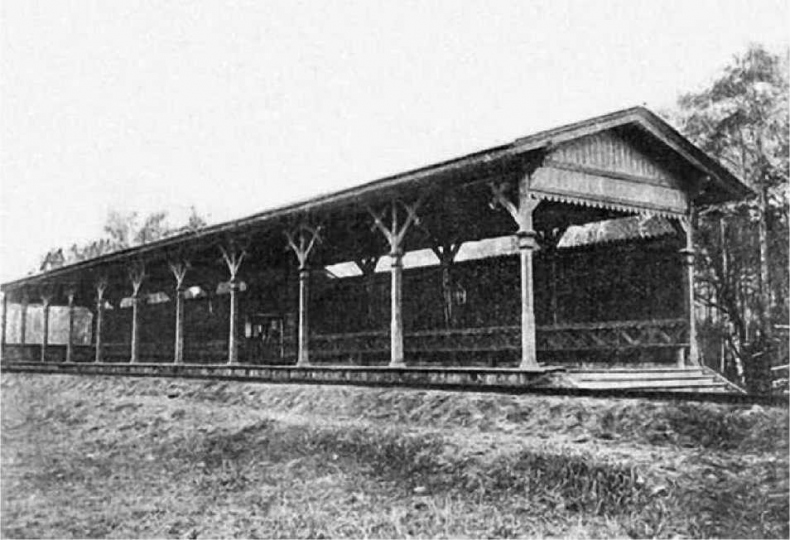

Станция «Зыково»

Во-вторых, у Финогенова был мотив: Козлинина пишет, что Финогенов «неоднократно выражал желание, чтобы Волков умер, так как у Лукерьи в Зыкове было пять дач, которые он надеялся, сделавшись ее мужем, прибрать к рукам».

В-третьих, то, что мальчики изменили показания (точнее, отказались их давать) после трех месяцев жизни с обвиняемыми, должно скорее навести на мысль, что с ними «поработали».

Случай же с конокрадом, видимо, сильно повлиявший на суд, трудно принимать всерьез: в его избиении принимала участие вся деревня, причем именно с целью убить; дело это обычное, есть много подобных примеров. Дело в том, что с точки зрения крестьян конокрад был не вором, а практически убийцей, причем целой семьи, которая неизбежно пойдет по миру из-за исчезновения лошади-кормилицы; потому-то пойманного конокрада действительно били все (своего рода круговая порука) и именно до смерти. Показания «свидетелей» в этой ситуации имеют небольшую ценность; вероятно, крестьянское правосознание предполагало, что если конокрад после избиения встал, выпил и закусил, то в убийстве они не виновны. При таком убеждении хорошо знакомый любому крестьянину образ курицы, способной некоторое время бегать с отрубленной головой, вполне мог подсказать нужные показания. Тем более что избитый конокрад, который не бросился убегать, а остался тут же в кабаке в окружении желающих ему смерти, как-то не вяжется с инстинктом самосохранения. Разумеется, возможности человеческого организма разнообразны, но приводить подобный более чем сомнительный случай для опровержения выводов экспертизы по совсем непохожему случаю вряд ли уместно.

Похоже, суд руководствовался «внутренним убеждением» и сумел, вопреки логике, передать его присяжным. Произошло ли это от горячей приверженности принципу «сомнение в пользу обвиняемого», или потому, что Евгений Романович оказался заложником своей страсти к эффектности, к вниманию публики, к тезису «мой суд, и я сам буду в нем самодурствовать», — не нам решать.

30. «Ее теперь возведут в героини…»

(процесс Веры Засулич, Российская империя, 1878)

В истории российского пореформенного суда вряд ли найдется дело, по своему общественному резонансу сопоставимое с делом о покушении молодой женщины по имени Вера Засулич на петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова. Оно и сегодня иной раз служит предметом для спора; а тогда, без малого полтора столетия назад, оно буквально раскололо общественное мнение.

6 декабря 1876 года в Петербурге, на площади перед Казанским собором, произошла значительная (около 200 человек) демонстрация под лозунгом «Земля и воля!». Основу демонстрантов составила учащаяся молодежь. С речью типично народнического содержания выступил Г. В. Плеханов. Полиция и патриотически настроенные добровольцы из публики разогнали это собрание, были произведены многочисленные аресты. Среди схваченных полицией был участник народнического движения, бывший студент Архип Петрович Емельянов (псевдоним Алексей Степанович Боголюбов), который не участвовал в демонстрации, но имел при себе револьвер (по его словам, он в тот день ходил в тир учиться стрелять), которым он попытался воспользоваться при задержании.

Основание для мести

Приговор суда был крайне суровым: пятерых заключенных приговорили к длительным срокам каторги, большинство к ссылке на поселение в «места отдаленные»; только двое были оправданы. А. С. Боголюбов получил 15 лет каторги. Его защитник подал кассационную жалобу. На нее еще не был получен ответ, то есть приговор еще не вступил в законную силу, когда в доме предварительного заключения Боголюбов по приказу инспектировавшего учреждение генерала Трепова за дисциплинарную провинность был подвергнут наказанию розгами. Помимо того, что повод был вздорным (Боголюбов якобы не снял шапку при повторной в течение нескольких минут встрече с градоначальником в прогулочном дворе), наказание и формально было незаконным, так как Боголюбов еще не мог считаться каторжником, а только для них по закону 1863 года сохранялись розги как мера уголовного наказания.

Распоряжение Трепова вызвало громкие протесты других заключенных, и известие о нем довольно быстро распространилось по столице. О наказании Боголюбова писали газеты (в частности, популярные «Голос» и «Новое время»), и, хотя фамилия отдавшего приказание о порке не называлась, скрываясь под формулировкой «один из представителей администрации в Петербурге», для жителей города, недолюбливавших Трепова за грубость и резкость, она не была секретом. Особенное волнение эта новость вызвала в революционных кругах.

Вере Засулич в это время было 27 лет. Дочь бедного польского дворянина, умершего, когда ей было три года, она помыкалась по дальним родственникам и, окончив недорогой пансион, приняла участие в деятельности организации «Народная расправа», созданной Сергеем Нечаевым. Несмотря на то, что непосредственно в нечаевский кружок Засулич не входила, она была арестована и около двух лет находилась в заключении, а затем без суда, в административном порядке была сослана «в места не столь отдаленные» — Новгородскую губернию, а затем в Тверь. Уже в ссылке задержана за распространение нелегальной литературы и сослана подальше, на север Костромской губернии. По окончании ссылки поселилась в Харькове, а затем в Киеве, где приняла участие в подготовке крестьянских волнений, а после неудачи нелегально (ей было запрещено проживание в столицах) выехала в Петербург.

Известие о расправе над Боголюбовым, которого она, вопреки многочисленным легендам, никогда не встречала, застало ее в Киеве. Мысль о том, что за издевательство над молодым человеком необходимо отомстить, с тех пор ее не покидала. Приехав в Петербург и узнав от товарищей, что Боголюбов отправлен на каторгу, а Трепову за него никто так и не отомстил, Засулич решается на покушение. 5 февраля 1878 года, через полгода после «боголюбовской истории», она приходит на прием к градоначальнику и в присутствии большого количества офицеров, чиновников и посетителей выстрелом из револьвера тяжело ранит его; при этом она даже не пытается скрыться.