С одной стороны, правительство Сербии должно было понимать, что убийство Франца Фердинанда приведет к непредсказуемым последствиям, в том числе, вполне возможно, к австро-сербской войне. Оставить подобный вызов без ответа в Вене и Будапеште не могли, поскольку слабость в этом вопросе грозила усилению центробежных тенденций в Дунайской монархии. Полномасштабную войну один на один с Дунайской монархией крошечная Сербия, естественно, вести не могла. Однако, с другой стороны, в Белграде не было сомнений, что Россия, перед этим отступившая в боснийском кризисе 1908–1909 годов, связанном с австро-венгерской аннексией Боснии и Герцеговины, на этот раз поддержит Сербию. А это почти наверняка делало войну мировой, в которой победа австро-германского блока, с учетом могущества выставленных против него сил, была более чем сомнительной. В случае же поражения Австро-Венгрии последовал бы либо ее распад, либо компромиссный мир, в котором Габсбурги лишились бы ряда территорий. В первом случае Сербия могла рассчитывать на реализацию идеи великой Югославии, в которой бы Сербия в политическом отношении абсолютно доминировала. Во втором же случае в Белграде могли надеяться как минимум на существенные территориальные приращения. Как выяснилось уже в ходе войны, даже помощь союзников, отвлекавших на себя основные германские и австро-венгерские силы, не спасла сербскую армию от разгрома, а территорию королевства – от оккупации неприятелем. Однако ради создания великой Югославии или великой Сербии белградские политики могли пойти на риск военных неудач в будущей мировой войне, если конечный результат ее уже тогда представлялся благоприятным для Антанты.

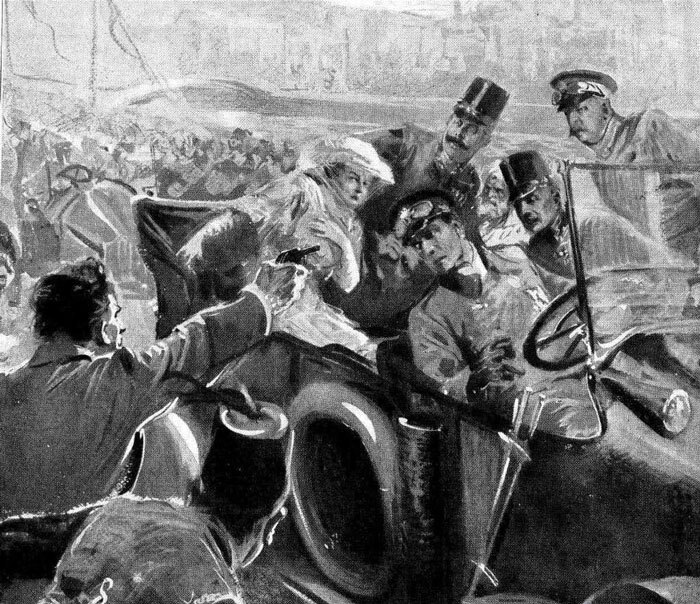

Гаврило Принцип убивает Франца Фердинанда. Рисунок из австрийской газеты 1914 год

Но в любом случае, даже если рассматривать сараевское убийство как сознательную провокацию войны сербским руководством (а для такого вывода, строго говоря, нет достаточных оснований, и он, вероятно, навсегда останется гипотезой, неопровержимой и недоказуемой), маленькая Сербия никак не могла сыграть решающей роли в развязывании мирового военного конфликта. Без страстного желания германских руководителей отвоевать себе «место под солнцем» война бы не началась. И равным образом она не случилась бы, если бы руководители Австро-Венгрии не горели столь же страстным желанием утвердить ветшающий престиж Дунайской монархии за счет максимального унижения Сербии. Если бы Вена и Будапешт удовлетворились тем, что Белград принял почти все условия ультиматума, или если бы австрийцы и венгры, в конце концов, постарались путем дипломатического давления при поддержке Германии вынудить сербов в той или иной форме все-таки признать спорный пункт ультиматума, хотя бы в компромиссной форме международного участия в полицейском расследовании на сербской территории убийства эрцгерцога, мировой войны удалось бы избежать.

Карл Каутский в своей книге «Как возникла мировая война», написанной на основе документов германского МИДа в 1919 году по горячим следам, возлагает главную вину за войну на кайзера. Один из вождей германской социал-демократии справедливо утверждал: «Не существует ни одного толкования этой войны (как и любой другой. – Б. С.), которое бы нашло себе всестороннее признание. И нет языка более двусмысленного и более рассчитанного на чтение между строк, более поддающегося самым разносторонним толкованиям, чем язык дипломатов, с которым мы почти исключительно имеем здесь дело. Только кайзер не пользуется дипломатической формой выражений. Его манера выражаться в отношении точности не оставляет желать ничего лучшего. Вильгельмовские замечания на полях доставляют народу редкое удовольствие видеть хоть раз своего кайзера нагишом».

По мнению Каутского, во всех предвоенных дипломатических кризисах «Вильгельм всякий раз, когда нужно было превратить угрозу в действительность, трусил и оставлял на произвол судьбы тех, кому обещал свою защиту. Так, в решительный момент оставил он султана Марокко и особенно позорно буров. Последнее вело лишь к тому, что к ненависти против Германии присоединилось еще и презрение».

30 июня 1914 года германский посол в Вене фон Чиршки докладывал Вильгельму: «Граф Бертольд (австрийский министр иностранных дел. – Б. С.) сказал мне сегодня, что по всем имеющимся признакам нити заговора, жертвой которого пал эрцгерцог, сходятся в Белграде. Дело было так хорошо задумано, что для выполнения преступления умышленно были подысканы совсем молодые люди, к которым могут быть применены только более мягкие меры наказания («Надо надеяться, что не будут», – прокомментировал на полях кайзер. – Б. С.). Министр с горечью отзывался о сербских замыслах.

Здесь, даже со стороны серьезных людей, я неоднократно слышу пожелание, что нужно раз и навсегда («Теперь или никогда», – добавил Вильгельм. – Б. С.) основательно свести счеты с сербами. Надо прежде всего предъявить Сербии ряд требований и, если она их не примет, действовать энергично. Я пользуюсь всяким поводом, чтобы сдержанно, но весьма настоятельно и серьезно предостеречь от необдуманных шагов («Кто его уполномочил на это? – возмутился кайзер. – Это его совершенно не касается, так как это исключительно дело Австрии, думать о соответствующих шагах. После скажут, когда дело пойдет скверно: Германия не хотела!! Пусть Чиршки соблаговолит оставить этот вздор! С сербами нужно покончить, и именно сейчас!» – Б. С).

Прежде всего нужно себе уяснить, чего именно хотят, потому что до сих пор я слышал лишь весьма неясные намеки. Затем следовало бы тщательно взвесить шансы какого-нибудь выступления и иметь в виду, что Австро-Венгрия не стоит обособленно в мире. Необходимо, наряду с вниманием, уделяемым собственным союзникам, обязательно принять еще в расчет и общеевропейское положение, специально имея в виду поведение Италии и Румынии во всех вопросах, касающихся Сербии («Все это само собой разумеется и представляет собой избитые истины», – раздраженно заметил Вильгельм, сам, однако, отнюдь не собираясь следовать этим «избитым истинам*. – Б. С.)».

Как справедливо заметил гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц, одной из причин, почему в 1914 году Германия оказалась вовлечена в мировую войну в невыгодных для себя условиях, был «промах имперского руководства, заключавшийся в уверенности, будто австро-сербское вооруженное столкновение могло быть локализовано». Однако в действительности и Вильгельм II, и канцлер Бетман-Гольвег, и прусский генеральный штаб вполне считались с возможностью, что на защиту Сербии встанет Россия, а той, в случае вступления в войну Германии, поможет Франция. Но с двумя членами Антанты в Берлине надеялись справиться, а вот вступления в войну Англии действительно не ожидали.

Граф Лихновский, бывший германский посол в Лондоне, в своих мемуарах утверждал: «Впоследствии я узнал, что во время решающего совещания 5-го июля (в Потсдаме, где кайзер, канцлер и один из руководителей внешнеполитического ведомства Циммерман встретились с австро-венгерским послом в Берлине графом Сегени. – Б. С.) венский вопрос нашел себе безусловное одобрение со стороны всех авторитетных лиц, с оговоркой, что не беда, если из-за этого возникнет война с Россией. Так, по крайней мере, говорится в австрийском протоколе, полученном графом Менсдорфом в Лондоне».