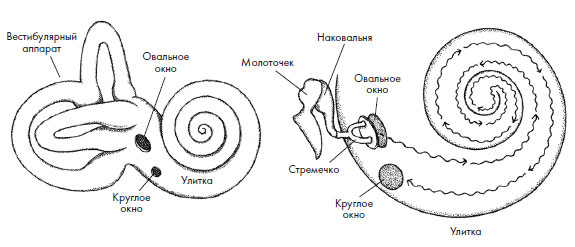

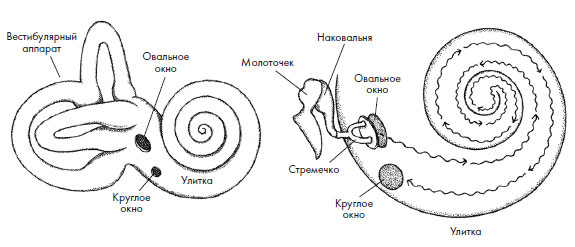

Рис. 7.3. Улитка и то, как она связана со стремечком (слева)

Жидкость, проходящая через центральные каналы, то расширяет, то сжимает жидкость

[31] в кохлеарном протоке и таким образом воздействует на сложный кортиев орган. Этот орган выстлан двумя видами волосков, которые могут изгибаться под действием жидкости, текущей по кохлеарным каналам. Один вид волосков называется внутренним, и в нем насчитывается около 3500 клеток, а другой, что логично, – внешним, и тут около 20 000 клеток. Сгибание внутренних волосков и провоцирует нервную реакцию в нервной клетке, с которой связан кортиев орган. Здесь волоски, сгибаясь, работают так же, как и в случае с вестибулярной системой: механосенсоры передают электрические импульсы в мозг, и там они интерпретируются как звук. Внешние волоски, по-видимому, усиливают сигнал звуковой волны, поступающий во внутреннее ухо. Сгибание внутренних волосков работает наподобие выключателей света, однако давление, которое они оказывают на нервную клетку, неоднородно. Волосковые клетки вблизи спирального конца улитки более восприимчивы к сгибанию под действием высоких звуков, а волоски у основания улитки реагируют на низкие частоты. Различные тона будут восприниматься определенными волосковыми клетками в кортиевом органе. Несмотря на все эти организационные сложности и движущиеся детали, в большинстве случаев аппарат работает довольно хорошо, и это может подтвердить любой меломан.

Эта машина Руба Голдберга – еще один пример несовершенности эволюционного процесса, который сформировал столь сложную структуру для слуха. Любой толковый инженер наверняка разработал бы эту биологическую штуковину совсем иначе.

Но что бы эксперт посчитал хорошей разработкой? Эми Смит, преподаватель инженерного дела в Массачусетском технологическом институте, сформулировала семь простых правил проектирования. Одно из ее правил – экономия и производство наименее дорогого, но более эффективного продукта. Это также предполагает, что целесообразно избавляться от лишних движущихся деталей. Чем больше движущихся частей, тем выше затраты энергии. Кроме того, чем больше движущихся частей, тем больше деталей, которые могут сломаться и потребовать замены. Еще одно правило заключается в прозрачности разработки: другие должны легко понимать, что это за продукт. Не думаю, что кто-нибудь, впервые ознакомившись с описанием работы среднего и внутреннего уха, может сказать, что конструкция прозрачна. Последнее важное правило Смит иллюстрирует цитату Леонардо да Винчи: «Простота – это высшая форма сложности» – и гласит: для поиска простого решения придется потрудиться.

А эволюция так не работает. Ей выдают сырье, и она должна с ним что-то сделать. Она и делает, хоть и несколько лениво, двигаясь по пути меньшего сопротивления, который учитывает имеющийся материал. Кроме того, у эволюции не бывает второго шанса или переделок. Слуховые косточки (молоточек, наковальня и стремечко) существовали в том же месте у общего предка млекопитающих, а потом под воздействием эволюционного процесса сформировались в единую непрозрачную, сложную, но эффективную штуковину, которая очень далека от образа идеального органа, который мог бы создать хороший инженер.

Я уже говорил о возрасте как о факторе, влияющем на слух, а особенно на восприятие высоких звуков. А как же абсолютный слух, способность точно определять и воспроизводить звуки идеальной частоты и высоты без каких-либо ограничений? Этот дар дан не каждому. Ученые даже отыскали несколько генов, ответственных за музыкальный талант, и абсолютный слух тоже попал в этот список. Неумение распознавать тоны, так называемая тональная глухота, или амузия, по всей видимости, тоже имеет генетическую основу. Похоже, что вариации этих генов действительно существенны, иначе как объяснить тот факт, что люди постоянно слышат, как минимум тонально, разные вещи из одних и тех же источников (более подробную информацию о генетике сложных признаков, затрагивающих наши чувства, можно найти в главе 12).

8. Телячьи нежности

Осязание и как оно связано с другими чувствами

Мои родители были очень трогательными: они постоянно меня трогали.

Бен Стиллер, комедийный актер

Нельзя обойти вниманием и еще одно механосенсорное чувство – осязание, осуществляемое через кожу, самый большой орган человека. Сенсорные датчики кожи, в отличие от ранее обсуждаемых других органов чувств, разнообразны. Если запоминание странных фактов не ваше хобби, названия этих рецепторов мгновенно вылетают из головы. Они совсем не так просты, как Джон, Пол, Джордж и Ринго

[32]: чувствительные тельца Мейснера, осязательные клетки Меркеля, нервные чувствительные окончания Руффини и пластинчатые тельца Пачини – это четыре основных вида соматосенсорных рецепторов, встроенных в дерму (рис. 8.1). Есть и еще две признанные рецепторные системы, располагающиеся на коже: ланцетовидные окончания и свободные нервные окончания.

Чувствительные тельца Мейснера реагируют на легкие касания и вибрации. Их называют рецепторами поцелуев: эти тонко чувствительные датчики посылают в мозг информацию с губ, кончиков пальцев, сосков и других наиболее восприимчивых к прикосновениям частей тела. Клетки Меркеля находятся в базальном слое эпидермиса кожи и в волосяных луковицах, и это расположение позволяет им воспринимать вибрацию более низкой частоты. Тельца Мейснера чувствуют вибрацию в диапазоне 10–50 Гц, а нервные окончания Меркеля улавливают частоту 5–15 Гц. И те и другие обладают малыми рецептивными полями, поэтому наиболее эффективны на кончиках пальцев, прикосновения которых фокусируются на мелких деталях. Нервные чувствительные окончания Руффини реагируют на растяжение и деформацию кожи. Это медленно адаптирующиеся рецепторы, чаще всего именно они говорят пальцам, до чего нужно дотронуться. А вот тельца Пачини различают грубые и мягкие предметы. Это быстро адаптирующиеся рецепторы, наиболее чувствительные к вибрациям в диапазоне 250 Гц, что значительно больше, чем у клеток Меркеля или Мейснера. Возникает вопрос: почему же тогда наш мозг не реагирует на раздражение от ношения одежды? Дело в том, что тельца Пачини реагируют только на внезапное раздражение: они забывают, что ткань их касается, сразу же после того, как рубашка надета на тело, и терпеливо ждут следующего резкого раздражения. Свободные нервные окончания – крутые парни механосенсорной группы: они реагируют на сенсорный сигнал, только если тот достиг болевого порога. Ланцетовидные окончания расположены в волосяных фолликулах и внимательно следят за движением волосков. Они не могут определить направление, но зато довольно хорошо – лучше, чем другие датчики, – воспринимают высокочастотные вибрации (200–1000 Гц).