Но откуда же берутся все эти игры, где игрок должен привести свое государство к экономическому процветанию? Когда Уилл Райт, разработчик и будущий создатель SimCity, в восьмидесятых годах попытался вывести на рынок первую экономическую стратегию, его идея была встречена полным недоумением. Кому нужна игра, где нет ни единого сюжета, ни призов, ни возможности победить виртуального противника? На мысль создать стратегию Райта натолкнули совсем не игры, а мрачное очарование идей экономиста Джея Форрестера, решавшего свои исследовательские задачи с помощью компьютерных симуляций. Однако сам Форрестер тоже никогда целенаправленно не думал о создании экономических моделей, а столкнулся с этой темой случайно (я думаю, вы уже привыкли к тому, что история вычислительной техники не знает прямых путей). Всё началось с военной технологии, которая в мирное время нашла применение в виде системы контроля воздушного пространства, а Форрестер отличился тем, что создал самую большую в мире вычислительную машину, которая в итоге переросла исходный замысел и начала удивлять своими действиями своего создателя.

Чтобы понять все эти хитросплетения, давайте вернемся к самому началу истории. Джей Форрестер родился в 1918 году на ферме в Ансельмо, штат Небраска – этот городок населением в 300 человек и сегодня выглядит так, как будто кто-то попытался равномерно расселить людей вдоль железнодорожной ветки. В Ансельмо его родители занимались разведением скота, но были образованными людьми и раньше работали в школе, поэтому их дом слыл в округе интеллектуальным салоном. Культурный и нравственный уровень родителей сильно контрастировал с тяготами повседневности, и Джей с самого детства начал придумывать, как упростить семейный быт. В девятилетнем возрасте он сел за руль семейного «Форда», а потом освоил и трактор: не только как водитель, но и как мастер-ремонтник. Очень скоро отец Форрестера из учителя превратился в подмастерье, помогая сыну в реализации все новых улучшений – например, в создании косилки, способной складывать сено в определенное место. Электричество восхищало Джея, и он вначале смастерил из найденных автомобильных запчастей электрическую мухоловку и катушку Теслы, а потом построил 12-вольтный ветряной генератор для домашних нужд. После этого в доме появился не только электрический свет, но и другие удобства – стиральная машина, а также самодельный сварочный аппарат.

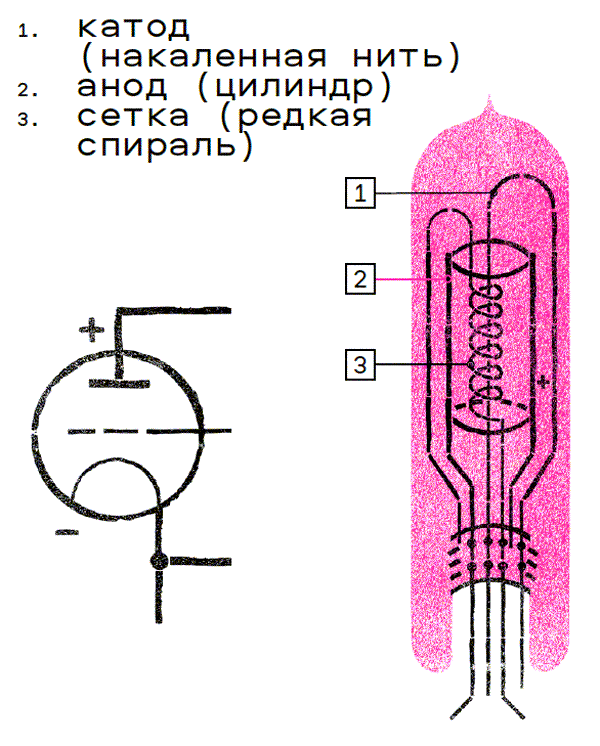

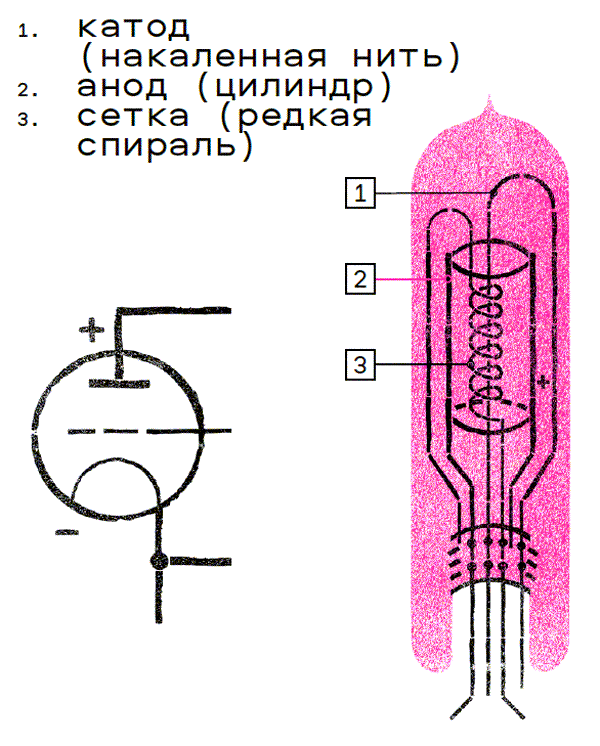

В 1933 году Джей поехал на Всемирную выставку в Чикаго. К тому моменту он уже понимал, что сельская жизнь не соответствует его амбициям, ведь он хотел «показать, что можно добиться невозможного – ну, или, по крайней мере, того, что другие считали невозможным». Именно эту цель он преследовал, когда вместо образования в области сельского хозяйства поступил на бакалавриат по инженерному направлению, а потом отправился в Массачусетский технологический институт, где Гордон Стэнли Браун познакомил его с типами сервопривода и другими примерами использования обратной связи в цепях управления. В 1944 году молодого и находчивого инженера Форрестера назначают руководителем группы «Вихрь», работающей над созданием авиасимулятора. Первоначально для этого проектировалось аналоговое устройство, но очень скоро группа решает создавать цифровую вычислительную машину. Хранение данных в тогдашних компьютерах было реализовано с помощью вакуумных электронных ламп: одна 16-битная переменная умещалась в стойке высотой 3,35 метра и шириной в полметра. Для работы требовалось 5000 таких стоек, поэтому из небольшого устройства компьютер быстро превратился в огромную комнату. Его размер внушал такой трепет, что Кен Ольсен, один из студентов Форрестера и – в будущем – основатель компании DEC, однажды даже провел внутри компьютера ночь под жужжание электронных ламп. Это произвело на него глубокое впечатление, поэтому модульный дизайн «Вихря» стал образцом для всех последующих поколений микрокомпьютеров.

В 1952 году «Вихрь» был готов и принят в эксплуатацию, а Форрестеру поручили руководство компьютерным отделом Лаборатории Линкольна, куда были переведены участники проекта «Вихрь». Задачей отдела была разработка полуавтоматической системы контроля воздушного пространства SAGE, призванной защитить Америку от советских ракет. Так Форрестер в возрасте 34 лет встал во главе крупнейшего сверхсекретного исследовательского проекта того времени. В его распоряжении находилось 175 сотрудников, а также солидный бюджет с возможностью поручать выполнение отдельных задач сторонним компаниям, таким как IBM, AT amp;T или Western Electric. Система SAGE, проработавшая до 1983 года, имела гигантские размеры даже по сравнению с «Вихрем»: комплекс состоял из 35 управляющих центров, каждый из которых занимал четыре этажа по 40 квадратных метров. 275-тонный компьютер, оснащенный 80 000 электронными лампами и потреблявший огромное количество энергии, был самой крупной вычислительной машиной в истории.

Вакуумная электронная лампа

Форрестер успешно справился с поставленной задачей, однако в 1956 году его карьера совершила неожиданный поворот: из изобретателя и технаря он внезапно стал профессором Школы менеджмента им. А. Слоуна при MIT. Разумеется, многими это было воспринято как предательство инженерной идеи: доходило до того, что представлявшие его доклад модераторы на конференциях о компьютерных технологиях переспрашивали, не сын ли он того самого Джея Форрестера, который изобрел память на магнитных сердечниках.

Сам Форрестер не находил в своей метаморфозе ничего необычного, ведь он, с его точки зрения, занимался тем же, чем и раньше: вместо того, чтобы концентрироваться на физических составных частях машины, он начал изучать ее организационные компоненты, играющие роль при планировании проекта – или, пользуясь его определением, «ментальную базу данных». Вопросы организации и планирования серьезно занимали его еще при работе над системой контроля воздушного пространства. Руководство компании Western Electric однажды поведало ему о загадочных историях, регулярно происходивших на некоторых заводах: с определенной периодичностью, которую руководители окрестили «свинской», производство вдруг испытывало взрывной рост нагрузки и некоторое время работало на пределе возможности, после чего на протяжении многих месяцев заказов почти не было. Форрестер провел множество интервью с сотрудниками, фиксируя на бумаге схему принимаемых ими решений. Исходным материалом для анализа была таблица с перечислением наличных ресурсов, работников и поступивших заказов, а также описанием того, как система отреагировала на это сочетание параметров. Опираясь на свой опыт, Форрестер сразу заметил, что чрезмерное увеличение или сокращение нагрузки производства происходит из-за срабатывания механизмов обратной связи, многократно усиленных самой системой. Он понял, что многие бизнес-процессы вообще следует трактовать как форму психологической гиперреакции, а статистические «выбросы», причины которых раньше сводились к внешним воздействиям, на самом деле являются следствием ошибочных решений внутрисистемных акторов. Это стало началом теории системной динамики, впервые описанной Форрестером в 1958 году. Что стоит за термином «системная динамика»? Раз речь о «системе», можно подумать, что это какой-то волшебный алгоритм, но на практике модель Форрестера ограничивается «ментальной базой данных»: это модель, в которой фиксируются ожидания и решения людей, а также отслеживаются результаты их работы и взаимодействия.