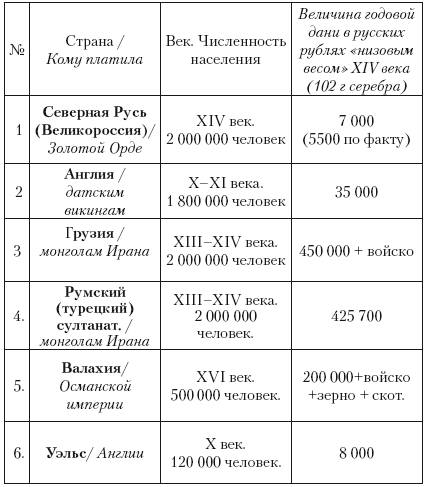

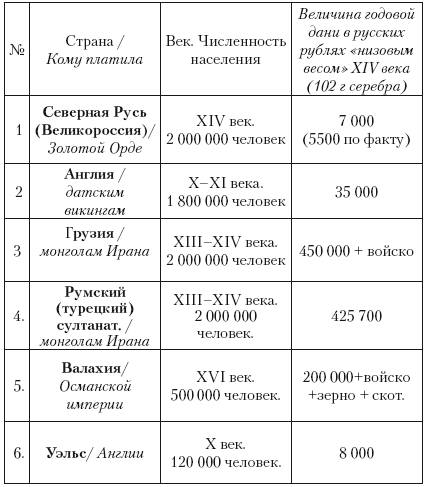

Таблица даней

Выводы делайте сами. Что интересно, монгольские правители грузинским царям и турецким эмирам тоже давали подарки. О чём есть информация, особенно грузинских историков. Эти дары были меньше, чем русским (ниже статус «дойных» стран), и относительно их даней были малы. Настолько, что даже не включены в соотношение с данью. Но всё равно это было более уважительно по отношению к вассалам, чем позже у Османской империи. Например, у грузинского царя рождался сын, и монгольский хан не считал лишним отправить в честь этого ему подарок. В Стамбуле этим не заморачивались. Там подарки только принимали. Кстати, годовой доход у турок и грузин был аналогичен нашему, 1,8–2 млн. рублей (нашими низовыми), поэтому монголы хоть и нарушили заветы основателя (10 %), но укладывались в 25 % (правда, картину портили баскаки своими переборами). Турки-османы брали куда больше. И, наконец, приведём точку зрения американского историка Чарльза Гальперина [81]: «Русь была тихой заводью… Для Золотой Орды НЕ было смысла управлять Русью, поэтому русским князьям. было разрешено сохранить свои позиции. Волжские булгары и хорезмская политическая элита были менее удачливы». Это – прежде всего о том, что в Северной Руси имел место «смягчённый» вариант вассалитета. Гальперин убедительно показал, что русские авторы XIII и последующих веков определённо «не признали» (did not concede) сам факт ордынского гнёта [82]. Прежде всего это подтверждается тем, что, в отличие от других монгольских вассалов – Грузии, Сельджукского султаната, Малой Армении, Афганистана (Курты) (Рашид ад Дин), оказавшихся в начале XIV века разорёнными, или Молдовы и Валахии, разорёнными позже Турцией, Северная Русь богатела и развивалась подобно Трапезунду и Южному Крыму. Это значит, что русские дани были необременительными, наличие волжской торговли включало наших предков в экономическую жизнь того времени (Ганза, Орда, Сурож (т. е. Солдайя, ныне – Судак), Иран). Известный русский востоковед Василий Бартольд (18961930) также подчеркивал позитивные аспекты монгольского завоевания, настаивая, вопреки преобладавшему убеждению, что монголы способствовали вестернизации России: «Несмотря на опустошения, произведенные монгольскими войсками, было положено начало не только политическому возрождению России, но и дальнейшим успехам русской культуры. Вопреки часто высказывавшемуся мнению, даже влиянию европейской культуры Россия в московский период подвергалась в гораздо большей степени, чем в киевский»[83]. Это весьма прозрачный намёк на рост русской торговли и увеличение контактов в области архитектуры (Как увидим ниже, это относилось не только к землям Новгорода Великого и Смоленска, но и Москвы, что ускорило развитие). Ведь это очень важные мнения. Мнения – осмысления великих русских учёных. И очень жаль, что мы до сих пор не можем толком осмыслить их выводы. Впрочем, мнение Баллода и Бартольда, как и востоковедческого сообщества в целом, в основном игнорировалось советским историческим истеблишментом. Начиная с 1930-х годов советская историческая литература окончательно укрепилась в том, что монголы не привнесли в развитие России ничего позитивного [84]. Однако их мнение не осталось незамеченным для нового поколения американских историков. В Соединенных Штатах им [вопросом о влиянии монголов на историю России] всерьез увлеклись двое ученых. Публикация в 1985 году Чарльзом Гальпериным работы «Россия и Золотая Орда» открыла дискуссию [85]. Тринадцать лет спустя Дональд Островский поддержал тему в своем исследовании «Московия и монголы». В целом они занимали по исследуемому вопросу единую позицию: Островский отмечал, что по основным пунктам монгольского влияния на Московию он вполне единодушен с Гальпериным [86]. Однако даже имевшихся непринципиальных и небольших разногласий вполне хватило для того, чтобы спровоцировать оживленное обсуждение [87]. Оба ученых считали, что монгольское влияние имело место, причем оно было весьма ощутимым. Гальперин относил к монгольским заимствованиям московские военные и дипломатические практики, а также «некоторые» административные и фискальные процедуры. Но он не соглашался с тем, что Россия училась политике и управлению только благодаря монголам: «Они не породили московское самодержавие, но лишь ускорили его приход». По его мнению, монгольское нашествие не могло предопределить становление русского самодержавия, имевшего местные корни и «черпавшего идейные и символические обыкновения скорее из Византии, чем из Сарая» [88].

Островский при этом заявил, что Московия была не деспотией, а чем-то вроде конституционной монархии [89]: «Хотя в Московском царстве не было писаной конституции, его внутреннее функционирование во многом напоминало конституционную монархию, то есть такой строй, при котором решения принимаются посредством консенсуса между различными институтами политической системы… Московия того времени была правовым государством» [90]. Впрочем, нельзя не отметить и сходства позиций американцев, в частности, того же Чарльза Гальперина. «Парадоксальным образом заимствованные Москвою институты были характернее для мировой монгольской империи XIII в., чем для Золотой Орды». Гальперин не считает возможным говорить о заимствовании этих институтов еще в XIII веке, просто отрицая (?) существование развитого управленческого аппарата в России этого времени, и полагает, что в конце XV – начале XVI вв. русские брали те монгольские институты, которые не были связаны с эпохой, когда ислам стал государственной религией Орды. Русское государство не уподобилось Золотой Орде, поскольку было «христианским и сельскохозяйственным». «Прагматизм побуждал русских использовать где необходимо монгольские образцы, но в определенных пределах.» Здесь он действительно схож с Островским. Он указывает, что нет свидетельств, будто татары уничтожили вечевую систему Северной Руси и что они вообще рассматривали ее как угрозу себе. «Как и когда вече перестало функционировать, неизвестно, но не в результате последовательной татарской политики». Он не согласен, что Орда сломила хребет боярству – вне зависимости от того, была или нет аристократия одним из препятствий к развитию русского самодержавия. Нельзя обвинять татар и в том, что они «оказывали разрушающее влияние на русскую политическую мораль». Автор указывает, что политическому коварству князья научились задолго до появления монголов, а с другой стороны – что монголы не были развращеннее своих западных современников». Всё же противоречия есть, а особенно (и это не шутка) в комментариях. Вот один из ходовых российских комментариев: Гальперин полагает, что русские книжники XIII–XV вв. выработали уникальную «идеологию молчания», представляя русско-ордынские отношения этой эпохи в духе X–XII вв., когда Русь была просто соседом народов степи. Поэтому источники наши почти не говорят о влиянии Орды на русскую государственность, осложняя задачу историкам. Но так ли говорит автор? А вот встречное заявление, тоже российское, приведённое выше: «Русь была тихой заводью. Для Золотой Орды – НЕ было смысла управлять Русью, поэтому русским князьям.» [91]. Поэтому об «идеологии молчания» пусть скажет автор. Так вот: Ни один средневековый русский источник по монгольскому периоду не комментирует русское знакомство со степью и не объясняет, почему русские потворствовали такому глубокому знанию неверных [92]. Русское православное каноническое право не одобряло общения с неверными, но русские священники могли сопровождать кочевую Орду, чтобы обеспечить религиозные нужды русских. Ордынское происхождение монгольских институтов, заимствованных русскими, выдает только их монгольское название [93]. Ни один средневековый русский купец не сказал доброго слова о степных купцах, а летописи сохранили лишь робкие упоминания о смешанных браках [94]. Летопись могла резко критиковать враждебного русского князя за использование татарских военных услуг или дипломатической помощи; но если и когда на ордынских военных или политических союзников опирался князь, покровительствующий летописцу, то эта его политика была вне критики. Это исключение, которое подтверждает правило: русские в целом не позволяли своим прагматическим отношениям с татарами смягчать религиозно враждебное изображение неверных в русских средневековых источниках. Молчание покрывало сотрудничество [95]. Средневековые пограничные общества предпочитали справляться с противоречием между идеальным и реальным, между предвзятостью и прагматизмом при помощи идеологически оправданного молчания. Это явление было столь распространенным – от Испании до Византии, Палестины и России. Несмотря на то, что в разных идеологиях молчание может выполнять разные функции, «но в данном случае я настаиваю, что его влияние было благотворным» [96]. Молчание позволяло… практиковать разновидность религиозного плюрализма, которому многие современные общества, кажется, не хотят или не могут подражать [97]. Очень разумно. С другой стороны, тот же автор одновременно печатает работу «Вымышленное родство» [98]. Одно название которой говорит за себя. Однако, в целом тут важнее общий вывод: «Тихая гавань… Разрешено сохранить свои позиции. Московия была не деспотией… Рост торговли и архитектурных связей. Религиозный плюрализм, которому современные общества не хотят или не могут подражать. Молчание покрывало сотрудничество.»