В самом общем понимании коммуникация — это совокупность взаимодействий между коммуникатором и реципиентом (получателем его сообщения), направленных на установление психологического контакта с целью ясной передачи информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и т. д. Существуют разные классификации видов коммуникации. Например, на основании уровня или контекста, в котором она осуществляется, выделяют межличностную, групповую и массовую коммуникацию. Но если рассуждать с точки зрения эффективности, то имеет смысл говорить о так называемых прагматических коммуникациях — процессах направленной передачи информации, жестко ориентированных на получение адекватного эффекта[800]. Как правило, к таким коммуникациям можно отнести те, которые помогают нам эффективно взаимодействовать с окружающим миром (с другими людьми, сообществами, организациями и т. д.).

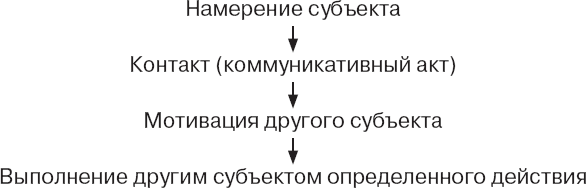

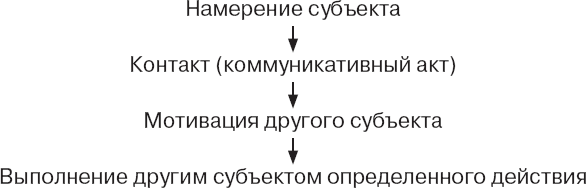

Обычно процесс любой прагматической (эффективной) коммуникации, независимо от того, в каких условиях она осуществляется (дом, работа, учеба и др.), представляют следующим образом:

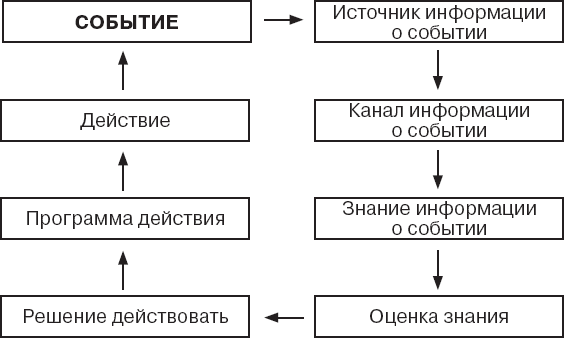

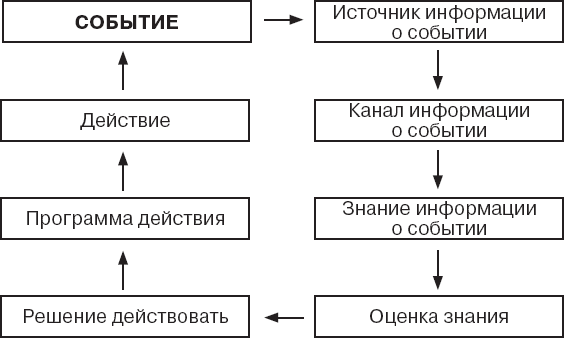

Для коммуникатора важно изменить сознание и поведение реципиента (получателя его сообщения) в нужном ему направлении. Если это не единичный акт коммуникации, то тогда имеет смысл говорить о коммуникационном цикле. Обычно под ним понимают «завершенный процесс коммуникативного обмена, начиная от возникновения намерения (интенции) к высказыванию и кончая получением обратной связи о его понимании адресатом и коррекцией первоначального сообщения»[801]. Мы же рассматриваем коммуникационный цикл как систему взаимодействия коммуникативных составляющих ситуации (вне зависимости от ее содержания):

Коммуникационный цикл содержит восемь системных составляющих, пусковой из которых является «событие», принадлежащее общему коммуникационному пространству коммуникатора и реципиента (реципиентом может выступать как отдельный человек, так и определенная группа или общество в целом). «Событие» последовательно связано с составляющими «источник информации о событии», «канал информации о событии», «знание информации о событии», «оценка знания», «решение действовать», «программа действия», и собственно «действие», которое само становится новым «событием».

Работа с составляющими коммуникационного цикла может быть разделена на несколько этапов, на каждом из которых могут быть применены практические технологии оптимизации или нивелирования коммуникационных составляющих в зависимости от стоящих перед коммуникатором целей[802].

Например, есть событие — это некий свершившийся факт (выход нового продукта, появление нового кандидата и т. д.). Для того чтобы запустился коммуникационный процесс, необходимо, чтобы о событии узнали, т. е. должен появиться источник информации. И от того, кто будет этим источником (например, известен он или нет, заслуживает ли доверия и т. д.), зависит, что дальше с этим событием в рамках коммуникационного цикла будет происходить. Немаловажное значение имеет и то, по каким коммуникационным каналам информация о событии будет распространяться. Неверно выбранный канал информации приведет к тому, что целевая аудитория о событии может даже не узнать, что сразу скажется на эффективности дальнейшей коммуникации.

Но, предположим, что источник мы выбрали адекватный и с информационными каналами не промахнулись и оповестили о событии всех, кого планировали, и так, как планировали. Но вот беда, информация прошла фоном, потому что в это же время, например, случилось празднование Дня города и все говорили только о нем. Или конкретно для нашей целевой аудитории она не была актуально востребованной. Другими словами, информация не превратилась в знание, на основании которого человек будет планировать свои дальнейшие действия, не стала для него по-настоящему значимой. Что можно сделать, чтобы этого избежать? Планомерно и заранее работать с целевой аудиторией, чтобы нужная нам информация упала в уже подготовленную почву, вписалась в существующую у людей картину мира и была воспринята как что-то очень важное. И желательно с нужным нам отношением («оценка знания») и намерением что-то по поводу этого знания предпринять («решение действовать»).

Часто так бывает, что человек вроде и хотел бы что-то сделать в связи с полученной информацией, но не имеет ни малейшего представления, каким образом он это может сделать. Чтобы добиться нужного нам эффекта, стоит помочь ему построить программу действий, т. е. четко и доступно донести, как, куда и с чем он должен прийти/обратиться, чтобы свое решение реализовать. Более того, если мы заинтересованы в эффективной коммуникации, можно оказать нужное влияние и на этапе перехода к следующему компоненту коммуникационного цикла — действию. Потому что даже с понятной и логичной программой, подкрепленной четко выраженным намерением действовать, можно попасть впросак, если кто-то, кто не заинтересован в этом действии, приложит усилия для того, чтобы оно не осуществилось.

И вот нужное нам действие совершено, но чтобы оно стало событием, и запустился следующий коммуникационный цикл, о нем необходимо оповестить и правильно подать. И даже если все наши усилия в данном коммуникационном цикле не привели к нужному результату (да, так тоже бывает), информацию о самом провальном шаге можно сообщить таким образом, чтобы впоследствии, правильно преподнесенный, он в итоге привел нас к нужной цели.

Что поможет сделать нашу коммуникацию эффективной, как понять, почему одно и то же событие люди оценивают по-разному, что на самом деле влияет на их действия? Классические методы социологических исследований в данном случае малоэффективны, т. к. они позволяют получить лишь срез текущих предпочтений населения в определенный момент времени. Для того чтобы понять глубинные причины и мотивы, влияющие на поведение людей (которые они, кстати, могут и не осознавать), используется один из самых эффективных, но одновременно один из самых сложных в реализации социологических методов изучения массового сознания — метод многомерных семантических пространств (психосемантика). Грамотно проведенное психосемантическое исследование дает возможность:

• выявлять глубинные причины настроений, страхов, желаний целевой аудитории;

• определять мотивы тех или иных поступков или намерений, в том числе вызванные как рациональными аргументами, так и эмоциональными факторами;

• моделировать изменения в поведении людей в связи с изменением внешних по отношению к ним факторов.

Методика и инструментарий психосемантических исследований неоднократно тестировались как в России, так и за рубежом с учетом местной специфики, менталитета населения, исторических, культурных и электорально-политических традиций. Чаще всего этот вид исследований используется в политической сфере, когда необходимо не только хорошо понимать процессы, происходящие в сознании электората, но и уметь ими управлять, в том числе в долгосрочной перспективе, выходящей за пределы предвыборной кампании.

В 2003 году были опубликованы результаты исследования «Самые влиятельные люди России»[803], проведенного Институтом ситуационного анализа и новых технологий (ИСАНТ). В ходе исследования изучались и анализировались механизмы влиятельности представителей современной политической и экономической элиты страны, проявляющиеся как на федеральном, таки и на региональном уровне. Выяснилось, что в 2003 году формирование новой политической атмосферы в России во многом было завязано на процессах становления новой системы коммуникаций между центром и регионами. Величина влияния лидера зависела от ресурсов, которые есть в его распоряжении, и, в не последнюю очередь, от степени владения коммуникационным ресурсом. Причем в политической сфере наличие этого ресурса подразумевает не только способность эффективно управлять процессами политической коммуникации (под политической коммуникацией мы понимаем «процесс передачи политической информации, ее перемещения как внутри политической системы между ее элементами и подсистемами, так и между политической системой и обществом»[804]), но и возможность оказывать влияние на средства коммуникации (СМИ, Интернет, средства связи, транспорт и т. п.) в прямом смысле этого слова. Недаром, по мнению вождя мирового пролетариата, первое и непременное условие успешного захвата власти — установить контроль над самыми быстрыми (в то время) средствами массовой информации и коммуникациями: «чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову»[805].