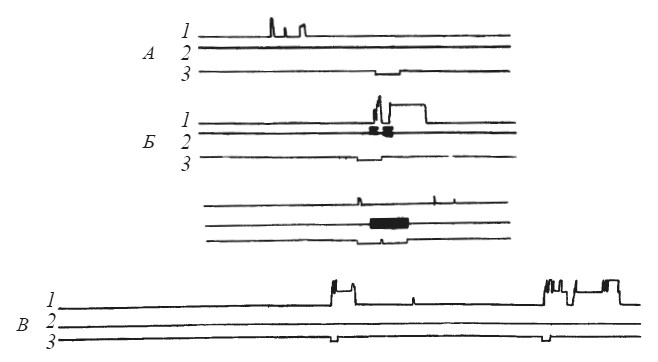

Рис. 9. Среднее время (мин) пребывания на педали двух (/ и //) групп крыс при болевом раздражении другой особи а — до операции; b — после операции; с — изменение времени пребывания на педали в процентах; FC — удаление фронтальной коры; MG — разрушение центрального серого вещества; Amg — повреждение миндалины.

Эффект, противоположный последствиям амигдалоэктомии, наблюдался после повреждения латерального гипоталамуса. Время пребывания на педали сократилось у крыс, ранее находившихся в «домике» сравнительно долго, и возросло у тех животных, которые большую часть пятиминутной экспозиции проводили в открытом пространстве. Иными словами, после повреждения латерального гипоталамуса все крысы становятся похожими друг на друга и проводят в «домике» и вне «домика» примерно одинаковое время. Для этих крыс характерно застревание в дверях «домика», когда одна половина тела животного находится на педали, а другая — в открытом пространстве.

Эксперименты с локальным повреждением структур головного мозга позволяют сделать следующие выводы:

Условная реакция избегания крика боли зависит от сохранности не одного какого-либо отдела мозга, но целого ряда мозговых образований: фронтальной коры, центрального серого вещества, миндалины и гипоталамуса.

Вместе с тем неправомерно утверждать, что условная реакция избегания осуществляется «мозгом как целым», потому что имеется ряд структур, повреждение которых заметно не сказывается на изучавшейся форме поведения. К их числу относятся, например, энторинальная и цингулярная кора, гиппокамп, перегородка и маммилярные тела.

Участие мозговых образований в изучавшейся реакции тесно связано с функциональной специализацией этих образований, которая обнаруживается при исследовании других форм поведения: условнорефлекторного переключения пищевых и оборонительных рефлексов по Э. А. Асратяну, при выработке условных рефлексов с частичным (вероятностным) подкреплением и т. д.

Особый интерес представляет наличие структур (центральное серое вещество, миндалина и гипоталамус), эффект повреждения которых зависит от индивидуальных особенностей животного, выявленных до оперативного вмешательства. Можно предполагать, что именно эти структуры представляют нейроанатомический субстрат индивидуально различной реактивности крыс по отношению к сигналам оборонительного возбуждения партнера, равно как и ряда других форм поведения, присущих данному животному.

Среди мозговых образований последней группы особенно демонстративные и однозначные результаты мы получили при разрушении центрального серого вещества. После повреждения этого отдела мозга все крысы, ранее хорошо реагировавшие на крик боли партнера, резко ухудшили реакцию избегания. По данным ряда исследователей, центральное серое вещество связано с проведением болевой афферентации и с интеграцией реакций на эмоционально отрицательные (аверсивные) стимулы: звуки, запахи и т. д. Можно предположить, что в процессе эволюции естественный отбор «использовал» для реагирования на сигналы отрицательного эмоционального состояния другой особи те же мозговые механизмы, которые связаны с восприятием аверсивных, в том числе — болевых стимулов, адресованных самому субъекту. Эти данные, полученные в опытах на животных, помогают понять механизм того явления, когда человек, став свидетелем страданий другого, испытывает почти физическое недомогание: сжатие в области сердца, «комок в горле», тошноту и т. п. соматические симптомы.

Л. А. Преображенская [1973] вырабатывала инструментальный условный двигательный рефлекс избегания у собак при болевом раздражении партнера. Две собаки помещались в одной камере на разных станках, расположенных на расстоянии полуметра один от другого. На заднюю лапу собаки-«жертвы» подавали ток значительной силы, вызывавший не только локальный подъем лапы, но и одышку, скуление, часто визг. У второй собаки — «наблюдателя» левая передняя лапа прикреплялась к рычагу. Подъемом лапы выше определенного уровня животное могло отключить действие тока на первую собаку. Звуковой сигнал (тон 600 Гц) на 10 с опережал действие тока, которое продолжалось 30 с. В случае, если собака поднимала лапу и отключала ток, ток прекращался. У собак регистрировали двигательные реакции, дыхание, электрокардиограмму и электрограмму дорзального гиппокампа.

Условный рефлекс удалось выработать у трех из шести подопытных животных (рис. 10). Заметим, что ранее выработанный «собственный» оборонительный рефлекс не способствует реакции избегания при болевом раздражении партнера, если чувствительность данного животного к сигналам оборонительного возбуждения другой особи низка. На рис. 11 видно, что при первых применениях условного сигнала после того, как электроды перенесли с лапы «наблюдателя» на лапу «жертвы», еще наблюдается короткий условнорефлекторный подъем рычага, отключающего ток. Однако вскоре «наблюдатель» перестает реагировать и на условный сигнал, и на сигналы, исходящие от партнера.

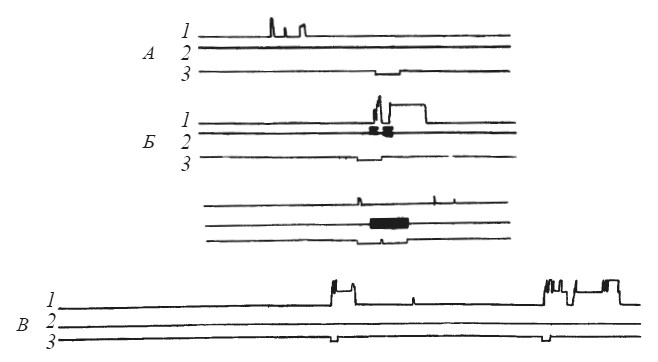

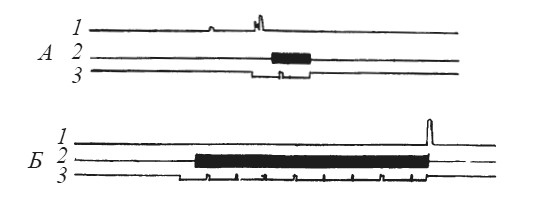

Рис. 10. Динамика выработки реакции избегания у собаки при болевом раздражении партнера

1 — подъем лапы собакой-«наблюдателем»; 2 — действие тока на собаку-«жертву»; 3 — отметка условного сигнала (по Л. А. Преображенской); А, Б, В — последовательные фрагменты опыта

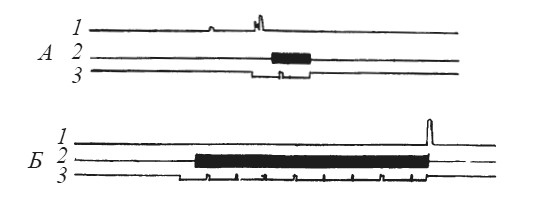

Рис. 11. Исчезновение условной реакции избегания после переноса электродов на собаку-«жертву»

Обозначения те же, что на рис. 10 (по Л. А. Преображенской)

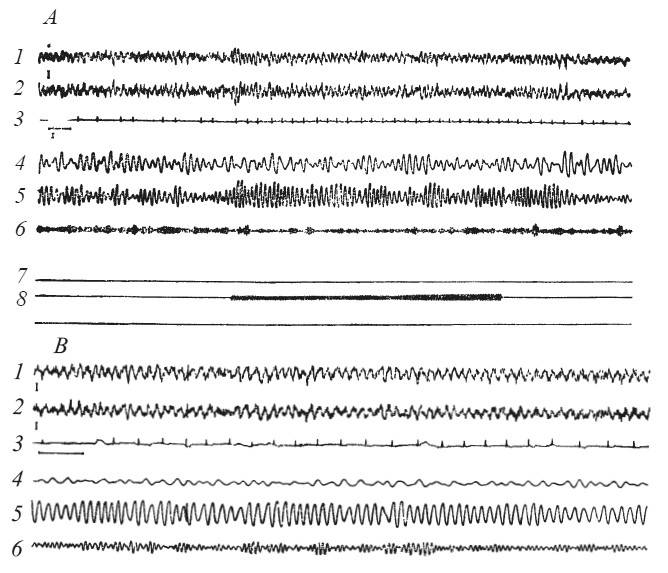

У собак, чувствительных к болевому раздражению партнера, можно зарегистрировать объективные признаки эмоционального напряжения в виде учащения сердцебиений и нарастания тета-ритма в гиппокампе (рис. 12, табл. 2).

Рис. 12. Изменения ЭГ гиппокампа и ЭГК при болевом раздражении собаки (В) или ее партнера (Д)

1, 2 — электрограмма гиппокампа; 3 — ЭКГ; 4, 5, 6 — дельта-, тета- и альфа-частоты ЭГ, выделенные анализатором; 7 — отметка подъема лапы собакой-«наблюдателем»; 8 — действие тока на собаку-«жертву» (по Л. А. Преображенской).

Статистическая обработка полученных данных показала, что число опытов, в которых наблюдаемые изменения были достоверны, колебалось у разных животных от 66 до 87 %. Эти сдвиги носили весьма кратковременный характер и после прекращения раздражения партнера быстро возвращались к исходным значениям. Поведение собаки-«наблюдателя» в интервалах между применением тока было спокойным, некоторые из них дремали. У двух собак были выработаны два инструментальных условных рефлекса: подъем левой передней лапы прекращал болевое раздражение партнера, а нажим правой лапой на педаль приводил к подаче пищи «наблюдателю». Для определения соотносительной силы двух мотиваций проводили специальные пробы с одновременным раздражением партнера и включением пищевого условного сигнала. Оказалось, что в большинстве случаев собака осуществляет реакцию, прекращающую оборонительное возбуждение партнера. Аналогичные результаты получены в опытах на обезьянах: из 15 макак-резусов 10 переставали нажимать на рычаг, если подача кормушки сопровождалась болевым раздражением другой особи [Masserman, Wechkin, Terris, 1964].