В Китае использовалось множество других изобретений — например, таких как тачка в III веке н. э., которая в Европе появилась лишь тысячу лет спустя. Высокое развитие металлообрабатывающей промышленности позволяло выплавлять чугун (в Европе он появился не ранее XIV века). В свою очередь это уже в VI веке дало возможность строить подвесные мосты на чугунных цепях — в Европе первый подвесной мост появился в 1740-х годах. В 610 году в Китае появился первый арочный мост — первым арочным мостом в Европе стал флорентийский Понте-Веккьо, появившийся в 1345 году. В 1675 году китайские мостостроители были приглашены в Россию, чтобы помочь при возведении мостов.

Глубокое бурение для добычи соли и природного газа впервые началось в Сычуани. Буровые головки были изготовлены из высококачественной стали и позволили делать скважины глубиной 600 м. Длинные бамбуковые трубы с клапанами использовались для того, чтобы выкачивать из скважин соляной раствор — такой же метод использовался при разработке первых нефтяных скважин в Америке в XIX веке.

Силу воды китайцы начали использовать примерно тогда же, когда и остальные жители Евразии — в первом столетии новой эры, но применяли ее не для перемалывания зерна, а при выплавке металлов и стали. Вода приводила в движение поршневые кузнечные меха двойного действия. Кривошип стал впервые использоваться в ротационных вентиляторных веялках в первых столетиях новой эры, а в Европе оставался неизвестен еще семьсот лет. Приблизительно к 1200 году китайцы объединили кривошип, шатун и поршень и, с помощью энергии воды, использовали такую конструкцию, как «воздухонадувную машину» для доменных печей и кузнечных горнов (такая конструкция имела все необходимые детали для того, чтобы работать в паровом двигателе — но работала в обратном направлении).

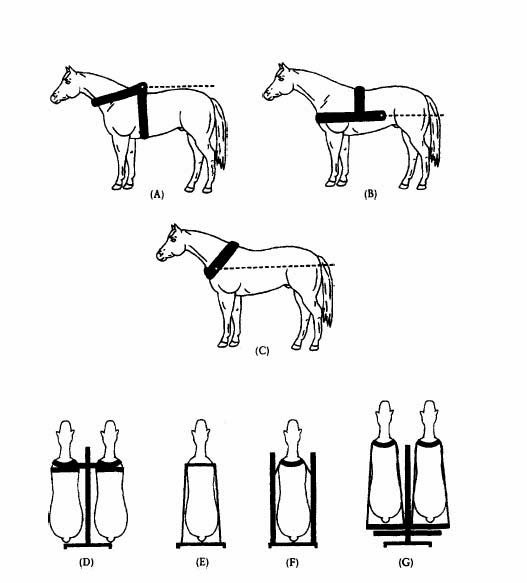

Схема 5. Типы конской упряжи

(А) древняя упряжь из подшейка и подпруги

(В) современная постромочная упряжь

(С) современная хомутовая упряжь

(D) древняя упряжь из подшейка и подпруги (вид сверху)

(Е) современная постромочная упряжь(вид сверху)

(F) хомутовая упряжь (вид сверху)

(G) хомутовая упряжь (вид сверху): использование ваги для того, чтобы запрячь двух лошадей в повозку

Энергия воды также широко применялась в текстильной промышленности, особенно при производстве шелка — длинные и прочные шелковые нити вполне годились для машинной обработки. К 1900 году в Китае уже была создана мотальная машина для шелковых нитей, которая производила два этапа обработки одновременно: коконы находились в горячей воде, а нити пропускались через прядильное кольцо и наматывались на большую бобину; также эта машина была оснащена примитивной формой водила — приподнимающей лапкой, которая равномерно распределяла шелк по бобине. В это же время была механизирована прялка: с помощью приводного ремня теперь можно было приводить в движение три веретена одновременно.

Среди самых значительных достижений китайцев этого времени — их достижения в мореходстве и навигации. Китайские корабли отличались по своей конструкции от кораблей из любой другой части Евразии. Чуань, или джонка, представляла собой прямоугольную коробку, предшественницей которой был доисторический бамбуковый плот. Она имела сегментную конструкцию: ее трюм был перегорожен поперечными перемычками, обеспечивающими наличие недоступных для воды отсеков. Когда в XIX веке европейским кораблестроителям стала известна эта технология, они стали применять ее и в своих кораблях. Корабли, построенные таким образом, могли быть по размеру гораздо больше кораблей с любой другой конструкцией, а квадратная транцевая корма давала возможность использовать рулевое перо начиная с I века до н. э. (в Европе оно стало известно только более тысячи лет спустя, в 1180 году). Начиная с III века н.э. у китайских кораблей появились косые паруса во всю длину корабля, которые позволяли кораблю хорошо идти против ветра, — европейские корабли с их квадратными парусами этого не могли.

Прекрасная мореходность китайских кораблей избавила китайский флот от появления весельных судов с гребцами-рабами, которые использовались в странах Средиземноморья до конца XVI века. Вместо них у китайцев были лодки, которые приводились в движение гребными колесами и использовались во время военных действий на реках и озерах. К XII веку у таких лодок могло быть до 23 колес: по одиннадцать с каждой стороны и еще одно на корме.

Навигацию китайцы осуществляли по очень точным картам и с учетом своих знаний о земном магнетизме. Изучение магнетизма — это исключительно китайское направление науки, которое начало развиваться благодаря попыткам даосистов научиться предсказывать будущее. В первых компасах (известных мусульманам как «парящие рыбы») в качестве стрелок использовались маленькие металлические рыбки. Они намагничивались не с помощью магнитного железняка, а путем раскаления докрасна — причем во время нагрева они должны были располагаться в направлении с севера на юг. Первое очевидное упоминание магнитных указателей относится к 83 году н. э., но, вероятно, они использовались и раньше.

Первые известные в Европе компасы датируются концом XII века, временем заимствования у китайцев кормового руля. По крайней мере за два столетия до этого китайцы уже знали о том, что северный магнитный полюс Земли смещен относительно географического северного полюса. Европейцы некоторое время пытались «настроить» свои компасы таким образом, чтобы магнитный и географический полюса Земли «совпадали». Знание магнетизма позволяло китайцам начиная с IV века н.э. создавать карты с точными координатами. К XV веку китайские судоходные карты показывали не только маршруты и показания компаса, но и длительность плавания, а также точки, в которых нужно было менять выгодный курс.

12.4. Наука и технологии: мусульманские страны и Европа

Мир ислама был основным наследником греческих научных традиций, и развитие научной мысли занимало значительное место в мусульманской культуре. Одним из ее источников был перевод большого количества рукописей на арабский язык и создание больших хранилищ рукописей в таких научных центрах, как Бейт-ал-Хикма (Дом Мудрости), который был построен в Багдаде в 813 году. Подобные же библиотеки создавались и во время правления Фатимидов в Египте.

Еще большее значение имело распространение ислама на восток — и, как следствие, получение доступа к индийским знаниям. В области математики мусульманские ученые переняли индийскую систему счисления (хотя и с использованием арабских цифр) и индийское понятие нуля (которое еще раньше было заимствовано Китаем). К 875 году аль-Хорезми заложил основы алгебры (от его имени произошло слово «алгоритм»), а к началу XII века Умар Хайям (более известный современным европейцам как Омар Хайям) уже разделил уравнения третьей степени (х3) на 25 категорий.

Основной толчок к развитию астрономии дал индийский трактат «Сиддхаттха», который был переведен в Багдаде в 771 году, а также другие работы, известные с IX века. Однако основным препятствием на пути ее развития было все еще сохранявшееся господство пришедшей из Греции птолемеевой астрономии. Еще большее значение имела работа Ибн ал-Хайсама, посвященная оптике, которая наконец-то исправила ошибочное греческое представление о том, как направлены световые лучи.