Центральной фигурой османской системы являлся на протяжении XVI столетия султан; но проблема наследования оставалась нерешенной, поскольку еще действовал старый кочевнический обычай избирать наследником не старшего сына, а лучшего из возможных. Обычай позволял избежать прихода к власти слабых правителей, но приводил к возникновению распрь, которые обычно заканчивались физическим уничтожением проигравших. Однако к началу XVII столетия выработалась бюрократическая система управления, при которой личным качествам султана не придавалось былого значения. Империей управлял коллегиальный совет, а не родственники правителя, как во многих европейских государствах. Важные военные и административные функции осуществляли визири, а также губернаторы провинций и областей, и государственные судьи, в распоряжении которых были имперские законы (относившиеся ко всем подданным империи; у мусульман имелся еще свой свод законов — шариат), и большое количество чиновников более низких рангов. Действовала система так называемых «дирликов» (dirlik), согласно которой местные губернаторы и чиновники не владели землей, но могли пользоваться доходами с определенных территорий, пока исполняли свои должности. В городах местные управители получали часть таможенных сборов и налогов от торговли. Губернаторы были также обязаны снабжать войска, выделяя на это средства из местных доходов. Основными источниками доходов султана и имперского правительства были рудники, леса и торговые сборы с крупных городов, таких как Константинополь и Алеппо. Султан также содержал на свои средства войсковую элиту и военный флот. К концу XVI столетия контроль центра над провинциями усилился, особенно в Леванте, Египте и областях, отвоеванных у Сефевидов. Османское правительство, по-видимому, было не менее эффективно, чем любое другое в доиндустриальную эпоху, с учетом тех жестких условий, в которых все они существовали.

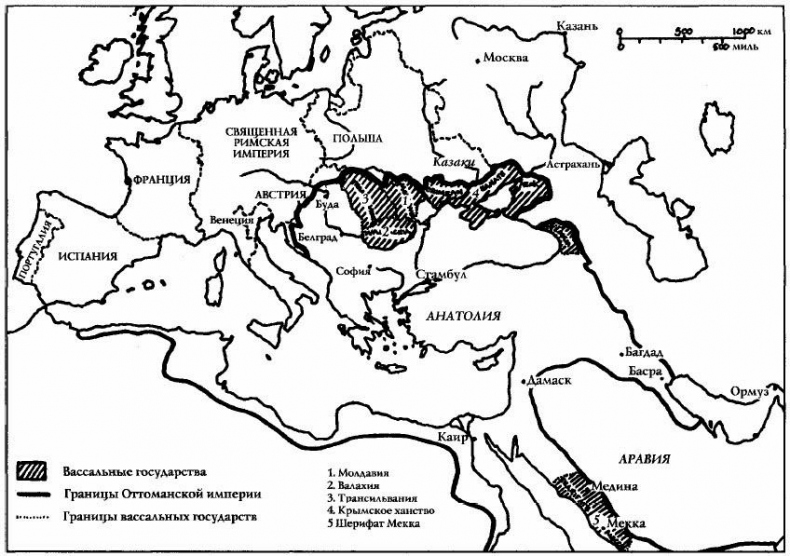

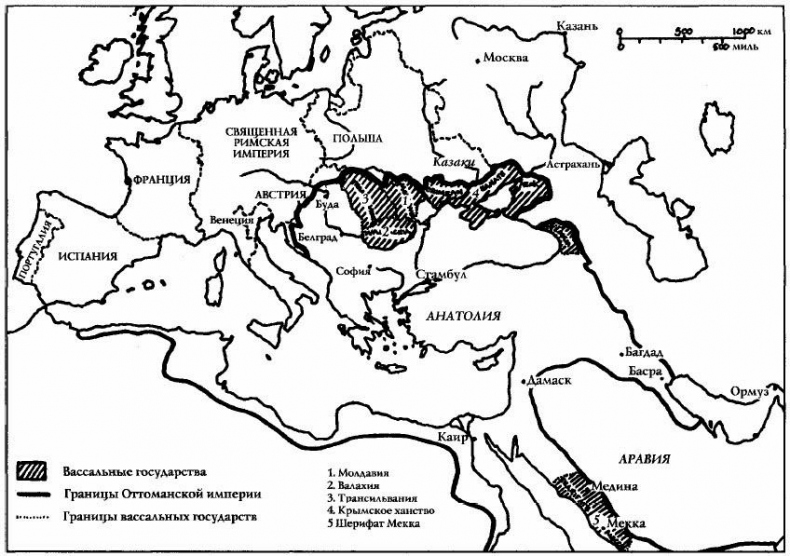

Карта 52. Оттоманская империя в середине XVI столетия

Османская политическая система не исключала христианское меньшинство из круга возможных должностей и профессий. В большинстве стран Европы ожидали, что христианское население восстанет против «оттоманского ига» — но внутри империи существовал иной взгляд на «угнетателей». Вплоть до XIX столетия сопротивления в какой-либо форме практически не возникало. Более того, многие из европейских христиан активно искали себе службу в Оттоманской империи. Одним из наиболее могущественных чиновников в конце XVI столетия был евнух Хасан Ага, родом из Большого Ярмута — на самом деле Самсон Роули, британец по рождению. Среди его многочисленных обязанностей были контакты с английскими купцами, получившими позволение торговать в определенной части империи. В Алжире государственный палач Абд-эс-Салам был бывшим мясником из Эксетера по имени Авессалом. Один из наиболее выдающихся османских генералов, Кэмпбелл из Шотландии, принял ислам и вступил в ряды янычаров. В 1606 году принял ислам английский консул в Египте Бенджамин Бишоп. Несколько позже в том же столетии Карл II отправил некоего капитана Гамильтона выкупить англичан, попавших в рабство в Северной Африке. Его миссия потерпела полный провал — рабы успели подняться достаточно высоко в правительственной иерархии, нажили намного больше богатства, чем им удалось бы в Англии, и женились на местных женщинах. Все они отказались возвращаться.

[О дальнейшей истории Оттоманской империи см. 19.3]

18.3. Сефевидский Иран

[О более ранней истории Ирана см. 15.6]

В тринадцатом столетии в Иране начали формироваться новые мистические и народные религиозные братства: кубравия, гуруфи и сарбадары

[71].

Самым значительным из них было суфийское движение, основанное шейхом Сефи-ад-Дином, или Сефивийе (1252—1334), вероучителем курдского происхождения из провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Все эти движения составляли народную исламскую оппозицию иноземным военным правителям Ирана (монголам и их наследникам).

Удивительным образом из суфийского движения выдвинулась династия, которая правила Ираном более двухсот лет (1501—1722). Резкое преображение Сефевидов произошло при Садр ад-Дине, сыне основателя движения, который возглавлял его вплоть до своей смерти в 1391 году. Он заявил, что происходит по прямой линии от пророка Мухаммеда, и превратил суфийское движение в иерархический, владеющий собственностью орден — должность главы, или мюрида стала не выборной, а наследственной. Он требовал от последователей абсолютного повиновения и опирался на поддержку своих агентов, халифов.

В начале XV столетия Сефевиды становились серьезной политической силой на северо-западе Ирана и в восточной Анатолии по мере того, как империя, созданная Тимуром, разваливалась от жестоких внутренних междоусобиц. Они также набросились на малые христианские государства в Грузии и Трапезунде, а затем и на другие исламские государства — их религиозная идеология оправдывала действия, которые фактически являлись политической борьбой. Основной их опорой стали группы, исключенные из круга элиты, особенно кизилбаши («красные головы» — по названию их головных уборов) — независимые военные вожди из союза тюркских племён. В течение XV столетия Сефевиды выработали свой вариант религиозных верований — будучи первоначально почти ортодоксальными суннитами, они создали некую смесь шиитских и суфийских верований. В ней нашлось место также целому ряду идей, заимствованных и из буддизма, и из зороастризма, но в целом эту систему следует назвать агрессивно-шиитской и анти-суннитской. Кульминация этого процесса была достигнута при Исмаиле, который возглавил движение в 1487 году — он объявил себя тайным имамом и воплощением Аллаха.

В 1501 году Исмаил занял Тебриз в северо-восточном Иране и принял титул шаха. До конца десятилетия он подчинил весь Иран. Именно в этот период были определены границы современного Ирана: Оттоманская империя контролировала Анатолию, а империя Сефевидов — Трансоксанию (области за Аму-дарьей) на востоке. Важнейшей задачей для Сефевидов стало создание централизованной политической структуры в Иране (каковой не существовало уже более ста лет), с целью восстановления экономики и социальной инфраструктуры (во многих отношениях все еще страдавших от последствий монгольского вторжения двухсотпятидесятилетней давности). Также следовало удерживать в повиновении кизилбашей, фактически завоевавших Иран для Сефевидов. Кизилбаши являлись, по сути, племенными вождями, у них имелись свои кланы, им подчинялись деревни и города, и потому они выбили себе право контролировать войска и получать долю от налоговых сборов. Городские купцы обычно собирались в обособленные, замкнутые группы. Кроме того, Сефевидам приходилось справляться с многочисленными тайными сектами и постоянными восстаниями. Потому почти весь XVI век первые из шахов вынуждены были пользоваться лишь ограниченной властью. Очень медленно смогли они создать институты центрального управления и установить хоть какой-то контроль. Важнейшей фигурой стал «вицекороль», или вакиль

[72] — главнокомандующий всеми войсками и глава религиозного ордена определенной области. Ему подчинялись вазир (визирь), глава гражданской администрации, и амир (эмир) — военачальник. Шахи начали также, следуя давней исламской традиции, набирать в войско рабов с целью создания противовеса власти кизилбашей.