Первые шестьдесят лет после своего образования империя Хань сконцентрировалась на установлении контроля над самым крупным государственным образованием в Евразии. Когда эта цель была достигнута, в кончить с политикой выплаты ежегодной дани сюнну. Между 127 и 119 годами, до н.э. была организована массивная атака на сюнну силами армии более чем в 100 000 человек (намного большая из всех собиравшихся где-либо в мире к этой эпохе).

Результат оказался бедственным. Китайцы потеряли почти 80 % своей армии, и, хотя на некоторое время сюнну удалось сдержать, китайцы, чтобы сохранять мир, все еще должны были выплачивать большую денежную сумму ( включая 100 000 лошадей), что составляло в целом почти половину государственного ежегодного дохода. Военная политика почти обанкротила Китай, и снова была принята стратегия сдерживания и стабильности.

Государство сюнну поддерживалось его способностью сохранять бесспорное право наследования почти 150 лет. Это закончилось в 59 году до н.э., когда после гражданской войны империя разделилась между двумя братьями — Ху-хань-е и Чжи-чжи (сюнну известны только по именам, которые давали им китайцы). Китай смог воспользоваться этими трудностями, чтобы создать больше места для маневра и присоединить часть кочевников к империи. Но китайцы все еще платили дань, и после некоторого ее уменьшения во время гражданской войны, она вскоре вернулась к своему старому уровню.

Нападение на сюнну было только частью китайской политики экспансии. На севере и северо-востоке в 128 году до н.э. был создан первый цзюнь империи Хань в Манчжурии, а через три года после 109 года до н.э. была завоевана большая часть Корейского полуострова — его север и западное побережье; эти районы контролировались последующие четыреста лет. Граница на северо-западе также была отодвинута. Для заселения этих новых районов Хань создало систему колонизации с государственным спонсированием. В 127 году до н.э. более 100 000 крестьян были расселены в Монголии. Семью годами позже более 700 000 жертв сильного наводнения в западном Шаньдуне было отослано в Шаньси. В 102 году до н.э. 180 000 солдат и крестьян было расселено в северо-западных провинциях.

Эти пограничные районы всегда трудно было контролировать; не существовало определенной границы, которая отмечала бы деление между миром оседлости и кочевниками. Великая Стена не отмечала фиксированную и четкую границу — существовала широкая область, где два мира перемешивались, баланс между ними постоянно сдвигался. Защита от кочевников никогда не оставалась чисто военным делом — она заключалась в комплексе из дипломатии, коммерции, колонизации, ассимиляции и некоторой доли военной силы. В 166 году до н.э. китайцы создали сложную систему сигнализации флагами и дымом для передачи информации о действиях в приграничном регионе. Военные гарнизоны (контролировавшие передвижения при помощи паспортной системы) были первой линией защиты, затем следовала линия из крестьян-солдат в военно-сельскохозяйственных поселениях — единственный метод, возможный в то время для содержания большой приграничной армии.

Экспансия на юг была много легче, так как китайцы сталкивались лишь с относительно неорганизованными племенами и несколькими слабыми царствами, которые не имели военного превосходства, как группы кочевников. Продвижение китайцев на юг от Янцзы, превратившееся в мощный поток при династии Хань, было одним из самых фундаментальных усилий в китайской истории. Это было не просто военное завоевание, но также медленное передвижение людей на юг для освоения новых земель до границы цивилизации. Это передвижение смешивало различные племенные группы, которые теперь исчезли без следа, и сдвигало весь баланс китайского государства на юг, присоединяя к империи одну из богатейших и плодороднейших областей с абсолютно иным типом сельского хозяйства — выращиванием риса на залитых водой полях.

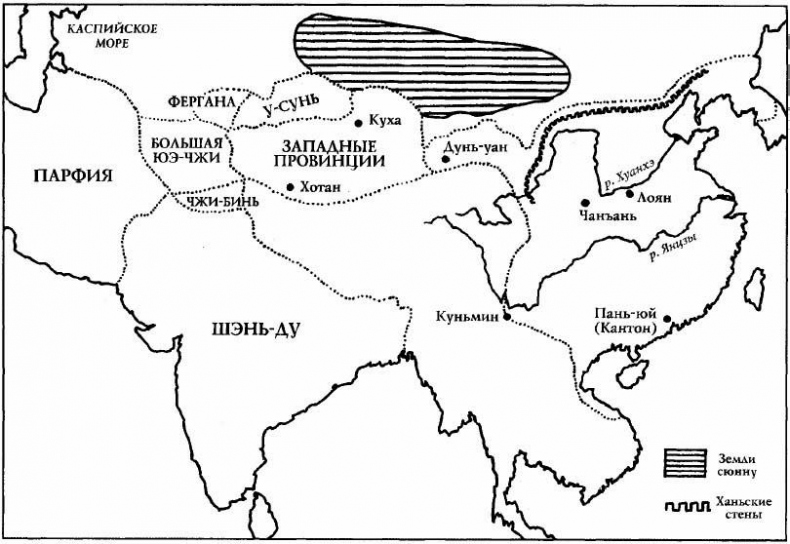

Карта 21. Центральная и Восточная Евразия под властью ранней Хань

Этот процесс включал также военное покорение ряда царств. Он начался в 110 году до н.э. с уничтожения царства Минтюэ (в современном Фуцзяне). В то же самое время войска империи Хань достигли Кантона и дельты Красной реки в современном Вьетнаме и установили контроль над этим районом (китайские торговцы доходили до Дананга далее к югу еще несколькими веками раньше). Но Северный Вьетнам всегда оказывался для китайцев трудно контролируемым районом из-за огромных расстояний, очень плохих коммуникаций и легкости, с которой там вспыхивали мятежи. Расположенное дальше на запад царство Тьен, очень богатое из-за того, что контролировало переправу через реку на пути между верхней Янцзы и Бирмой, было завоевано в 109 году до н.э. Царю позволили продолжить править до восстания 87—74 годов до н.э. В этот период экспедиции против племен Кунь-мин расширили область контроля китайцев почти до современной границы Бирмы. Несколькими десятилетиями позднее царство Шан в Северной Бирмы стало платить дань империи Хань.

[О более позднем Китае см. 9.7.1, о торговле в Центральной Азии — 9.8]

9.3 Индия

[О ранней Индии см. 8.5]

После падения империи Маури и весь период между 200 годом до н.э. и 200 годом н.э. Индия политически представлена очень отрывочно. Может быть составлена лишь самая общая политическая история, и предполагаемые даты различных царств варьируются в границах двух веков. Больше всего известно о царствах северо-западной Индии, так как они взаимодействовали с Ираном на западе и Китаем на востоке. В царстве Бактрия, которое стало полностью независимым от Селевкидов не позднее 250 года до н.э., правила малочисленная македонская элита, которая, несмотря на изоляцию, сохраняла свою греческую культуру на протяжении еще примерно целого века. В начале II века до н.э. бактрианцы распространили свой контроль на юг, на Пенджаб, имея свою столицу в Сагале (современный Сиалкот). Последний царь македонской династии известен грекам как Менандр, а индийцам — как Милинда. Около 150 года до н.э. он отошел от греческой культуры и принял буддизм; текст, известный как «Вопросы царя Милинды», ныне считается одним из традиционных введений в буддизм.

Бактрианское царство было уничтожено кочевниками, двигавшимися из Центральной Азии. Впоследствии группа бактрианцев продвинулась из долины Кабула к Таксиле и создала маленькое царство Гандхара, которое извлекало деньги из контроля над ключевыми торговыми путями из долины Ганга и Индии в Центральную Азию. «Классические» историки часто рассматривают его как «греческое», но на деле оно было главным центром буддистского искусства. Именно здесь внутри буддизма развилась традиция Махаяны. Влияние царства Гандхара помогло распространить это учение дальше на запад в Юго-Западную Азию. Последний из бактрианских правителей Гандхара (Хермеус) был убит около 50 года до н.э. во время нападения с севера скифских кочевников и одновременной экспансии с запада (из нынешнего Ирана) Парфянской империи.

Самым важным из всех северо-западных индийских царств был Кушан. Его происхождение и даже даты существования весьма неясны. Вероятно, он было царством юэ-чжи, которых оттеснили на запад сюнну, когда сами оказались под давлением со стороны империи Хань. Кушанцы (или юэ-чжи) были, вероятно, самыми восточными из народов, говорящих на индоевропейском языке, их язык ныне называется тохарианским («тухара» в современном индийском произношении). Самым значимым из кушанских правителей был Канишка, но начало его правления датируется совершенно по-разному — 58 годом до н.э., 78 годом н.э. и даже 128 годом н.э. В настоящее время невозможно выяснить истинную дату — но та, что относится к концу этого двухсотлетнего периода, кажется наиболее вероятной. Столицей Кушанского царства был Пурушапура (современный Пешавар), а его власть распространялась на район, захватывающий Бакгрию, Кашмир, Синд, Пенджаб и земли далее на восток вплоть до Дели.