Коммунистов в высшем комсоставе в 1921 г. было 41,1 %. Всего в 1920 г. партийного комсостава насчитывалось лишь 10,5 %. Интересно, что никто из военспецов, занимавших высшие посты в РККА того времени, не был партийным. Беспартийными были и М.Д. Бонч-Бруевич, и главкомы И.И. Вацетис и С.С. Каменев (вступил в партию только в 1930 г.), и начальники Полевого штаба РВСР Н.И. Раттэль, П.П. Лебедев и Ф.В. Костяев, и многие другие, усилиями которых была достигнута победа красных в Гражданской войне. В то время членство в партии еще не воспринималось как необходимость для продвижения по службе или укрепления своего положения.

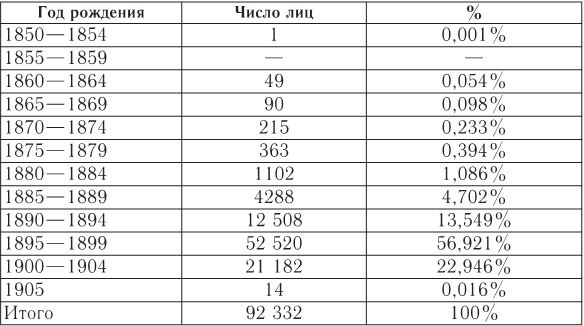

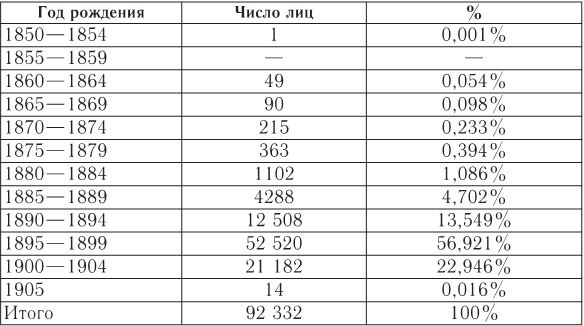

К началу 1922 г. комсостав РККА сократился более чем вдвое. Данные о командном и административном составе РККА за 1922 г. следующие (табл. 2).

Таблица 2

Командный и административный состав РККА в 1922 г.

[303]

Согласно таблице 2, комсостав Красной армии был очень молодым – 93,4 % командно-административного состава РККА в 1922 г. находилось в возрасте 18–32 лет, в том числе около 57 % в возрасте 23–27 лет. По данным отчета Наркомата по военным и морским делам, в 1922 г. в РККА числилось: 4710 кадровых офицеров, получивших образование до 14 июля 1914 г., 16 592 офицера военного времени, 39 896 командиров без военной подготовки, 220 выпускников военных академий

[304], 2372 выпускника высших школ, 12 752 выпускника школ и курсов комсостава

[305]. Из этих данных следует, что в конце Гражданской войны военных специалистов оставалось не более 23 % комсостава (по другим данным – 27,7 %)

[306].

Доля бывших офицеров в командном составе РККА постепенно снижалась. Если в 1918 г. они представляли 75 % комсостава, то в 1919 г. – уже 53 %, в 1920 г. – 42 % и в конце 1921 г. – 34 %. У этого процесса были объективные (рост численности комсостава вследствие подготовки новых кадров красных командиров, преклонный возраст некоторых военспецов) и субъективные причины (вычищение из командно-начальствующего состава «классово чуждых» элементов и репрессии). Некоторые бывшие офицеры в 1920-х гг. легально и нелегально уехали из Советской России за рубеж.

Сокращение происходило в том числе вследствие давления на военно-политическое руководство СССР со стороны красных командиров, стремившихся занять руководящие посты и вытеснить «бывших». В феврале 1923 г. слушатель Военной академии РККА, латышский стрелок и кавалер ордена Красного Знамени бывший прапорщик В.Р. Розе обратился к К.Е. Ворошилову: «Я глубоко убежден, что политика нашей партии по отношению Кр[асной] армии совершенно устарела

[307]. Если политика “ставка на старого командира” (от капитанов до генералов включительно) будет продолжаться, то считаю, что мы будем иметь армию за “единую” и “неделимую”, а не за советскую власть. Далее, я глубоко убежден, что до тех пор, пока во главе армии не будут свои люди (я понимаю, начиная с главкома), до тех пор разложение будет продолжаться.

Считаю для оздоровления и создания крепкой, боевой Красной армии необходимым:

1) Взять резкую политику в пользу красного ком[андного] состава…

Далее: Требуется создать крепко спаянную, резко выраженную организацию классового ком[андного] состава – это будет тот остов, который поведет в бой те крестьянские массы, для которых будут непонятны цели международной, партийной политики. Они не пойдут

[308], а их нужно будет вести

[309] в бой.

Если [к] этому времени не будет своей организации ком[андного] состава, то, имея в виду, что в армию в случае мобилизации вольются 15–20 тысяч белого ком[андного] состава, то считаю, что наше дело будет весьма плохо.

Кончаю и уверен, тов. Ворошилов, что Вы примете резко нашу сторону и поведете борьбу за лозунг “Равнение на красн[ый] ком[андный] состав сверху

[310] донизу”… Толчок активным действиям по этому вопросу я лично получил на совещ[ании] воен[ных] делегатов после заявления Антонова-Овсеенко, что почти половина ком[андного] состава в армии против сов[етской] власти»

[311]. На эту записку Ворошилов наложил резолюцию о необходимости посоветоваться с И.В. Сталиным.

Непростые взаимоотношения двух групп комсостава вылились в коллективное письмо 14 командиров РККА в ЦК партии от 10 февраля 1924 г. Этот документ также встретил энергичную поддержку у Сталина, распорядившегося его растиражировать. Среди прочего командиры писали: «Все заслуженные, выхоленные выходцы из буржуазного и аристократического мира, бывшие идейные руководители царской армии – генералы остались на своих местах, а иногда даже с повышением. Контрреволюционеры и идейные руководители белогвардейщины, вешавшие и расстреливавшие сотнями и тысячами пролетариат и коммунистов в период Гражданской войны, опираясь на поддержку своих старых товарищей по царской академии или родственные связи со спецами, засевшими в наших главках или управлениях, свили себе прочное, хорошо забронированное осиное гнездо в самом сердце Красной армии, ее центрально-организационных и учебных аппаратах»

[312].

Против военспецов был направлен и доклад бюро ячеек Военной академии РККА от 18 февраля 1924 г., вполне естественно встретивший поддержку у Сталина. Не исключено, что все эти коллективные обращения были инспирированы сторонниками Сталина. В докладе с тревогой говорилось, что «количество бывших офицеров Генерального штаба по сравнению с количеством их в армии во время Гражданской войны значительно увеличилось»

[313]. Авторы доклада выражали обеспокоенность сплоченностью спецов и доминированием в военно-учебных заведениях их взглядов (например, о национальных, а не классовых войнах), отравляющих классовое сознание слушателей. Иронически отмечалось, что красные генштабисты до сих пор не получили «санкции спеца на руководство вооруженной силы»

[314].