Укажем еще на одно обстоятельство бытового плана. Разбросанное по мелким деревням население всей округи собиралось вместе в указанные дни. Эти встречи использовались молодыми людьми для знакомства и последующего сватовства. Отголоском этого является идущая с далекой старины традиция, сохранившаяся в единственном месте в России – в старообрядческом селе Усть-Цильма на Печоре. Вечером накануне Петрова дня все население села собирается на берегу реки вокруг костров. Во время «Петровщины» – именно так называется этот обычай – вплоть до утра едят уху, кашу, беседуют с соседями. Приезжают все, даже те, кто живет в других городах. На следующий день, после обеда, устраивается «Горка» – народные гуляния всего села с хороводами, во время которых молодые люди могут показать старшим родственникам своего избранника. В других местах России эту функцию выполняли сельские престольные праздники.

Все вышесказанное привело к тому, что население начинает концентрироваться вокруг городов, а старые племенные центры постепенно уходят в прошлое.

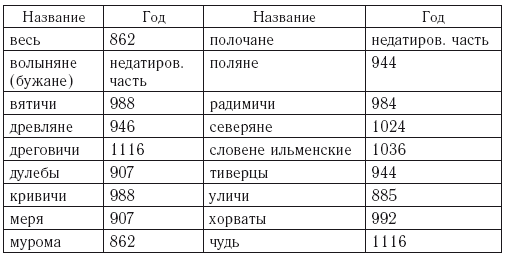

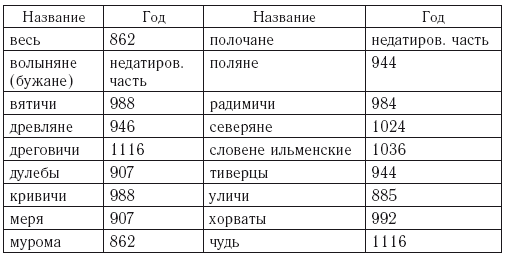

Но эта перемена растянулась на несколько столетий – глухие уголки Русского Севера, такие как Устьянские волости, еще в XV в. продолжали управляться во многом по-старому. Тем не менее это привело к постепенному слиянию прежних отдельных племен в единое целое. Небольшая табличка их последних упоминаний в Начальной летописи в определенной степени может охарактеризовать динамику этого процесса.

Последние упоминания племен в Начальной летописи

Соответственно с данного момента можно говорить о складывании единой древнерусской народности. Юридически это было оформлено появлением при Ярославе Мудром в начале XI в. древнейшей Русской Правды

[339] – первого общерусского свода светских законов, заменившего собой право отдельных земель и племен. Данный памятник ознаменовал собой окончательное формирование Древнерусского государства.

Столь быстрые темпы слияния отдельных племен в единую древнерусскую народность не являлись чем-то исключительным для данной эпохи. Подобные процессы в это же время можно наблюдать на примере болгарского этноса, когда его тюркское ядро быстро растворилось в славянской массе. Показателем является то, что уже в первой половине IX в. болгарские правители стали носить чисто славянские имена.

Литература

Frähn C.M. Ibn Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. St. Petersburg, 1828; Mouradja d’Ohsson A.C. Des peoples du Caucase et du Nord de la Mer Noire dans le 10 siècle. Paris, 1828; Савельев П.С. Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. СПб., 1846; Lewicki T. Swiat slowianski w oczach pisarzy arabskich // Slavia Antiqua. T. II. Poznan~, 1949/1950; Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956; Щеглов Д. Первые страницы русской истории // Журнал Министерства народного просвещения. 1876. Май; Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919; Арабские известия о русах // Советское востоковедение. 1940. Т. I; Монгайт А.Л. К вопросу о трех центрах Древней Руси // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1947. Вып. 16; Он же. Рязанская земля. М., 1961; Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965; Мачинский Д.А. Ростово-Суздальская Русь в X в. и «три группы руси» восточных авторов // Материалы к этнической истории Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985; Смирнов П.П. Волзький шлях і стародавні Руси: (Нариси з руськоі історіі VI–IX вв.). Киів, 1928; Дубов И.В. Северо-Восточная Русь и «Арса» арабских источников // Вестник Ленинградского университета. 1981. № 8. История, язык, литература. Вып. 2: Он же. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья (историко-археологические очерки). Л., 1982; Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985; Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. М., 1876; Пархоменко В.А. Начало христианства Руси. Полтава, 1913; Он же. Три центра древнейшей Руси // Известия Отделения русского языка и словесности. Т. XVIII. Кн. 2. СПб., 1913; Он же. У истоков русской государственности. Л., 1924; Быковский С.П. К вопросу о трех древнейших центрах Руси. Вятка, 1928 (Труды Вятского педагогического института им. В.И. Ленина. Т. 3. Вып. 6); Юшков С.В. К вопросу о происхождении Русского государства // Ученые записки Московского государственного юридического института. Вып. IV. М., 1940; Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Л., 1978; Насонов А.Н. Тмутаракань в истории Восточной Европы // Исторические записки. Т. 6. М., 1940; Соболевский А.И. «Третье» русское племя // Доклады Академии наук. 1920. № 4; Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе // Журнал Министерства народного просвещения. 1908. № 2–3. Февраль – март; Hrbek J. Der dritte Stamm der Rus nach arabischen Quellen // Archiv Orientalni. Bd. 25. H 4. Praha, 1937; Вилинбахов В.Б. Балтийские славяне и Русь // Slavia Occidentalis. T. 22. Poznan~, 1962; Кузьмин А.Г. «Варяги» и «русь» на Балтийском море // Вопросы истории. 1970. № 10; Reinaud M. Géographie d’Aboultéda. I. Introduction générale à la géographie des Orientaux. Paris, 1848; Ибн Даста. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах (пер. Д.А. Хвольсона). СПб., 1869; Хенинг Р. Неведомые земли. Т. II. М., 1961; Смокотина Д.В. Арса: место на карте (к вопросу о локализации третьего центра Руси) // Вестник Томского государственного университета. История. 2008. № 2 (3); Карсанов А.Н. К вопросу о трех группах русов // Герменевтика древнерусской литературы X–XVI вв. Сб. 3. М., 1992; Карасик А.М. К вопросу о третьем центре Древней Руси // Исторические записки. Т. 35. М., 1950; Петрухин В.Я. «Три «центра» Руси. Фольклорные истоки и историческая традиция // Художественный язык средневековья. М., 1982; Маркелов С.И. Возникновение и становление государственности и проблемы развития форм государственного устройства Древней Руси в VII–X веках. Автореферат дисс. … к. ю. н. СПб., 2010; Студенцов А.Ф. Тайна происхождения Древней Руси. Ростов н/Д; СПб., 2006; Коновалова И.Г. Рассказ о трех группах русов в сочинениях арабских авторов XII–XIV вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992–1993 годы. М., 1995; Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника: Сб. ст. СПб., 2007. Войтович Л.В. Хольмгард – Новгород: загадки истории Руси X – первой половины XI века // Вестник Удмуртского университета. История и филология. 2015. Т. 25. Вып. 1; Рыбаков Б.А. Анты и Киевская Русь // Вестник древней истории. 1939. Ч. 1; Он же. Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И.В. Сталина // Вопросы истории. 1952. № 9; Боровский Я.Е. Восточные источники о трех группах русов. Артания и анты // Чернигов и его округа в IX–XIII вв.: Сб. науч. трудов. Киев, 1988; Татаринцев Б.И. Этимология тюркского названия богатыря // Советская тюркология. 1987. № 4; Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980; Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989; Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992; Петрухин В.Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1. М., 2000; Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003; Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000.