Сближению Руси и Западной Европы способствовало и то, что князь, по мнению исследователя, стоял вровень с европейскими королями, не случайно в европейских хрониках русские князья обозначены как rex. Кроме того, К. Раффенспергер отмечает, что князь на Руси выполнял те же функции, что и раннесредневековые европейские короли: он был полководцем, возглавляя дружину, законодателем и основным получателем налогов и сборов.

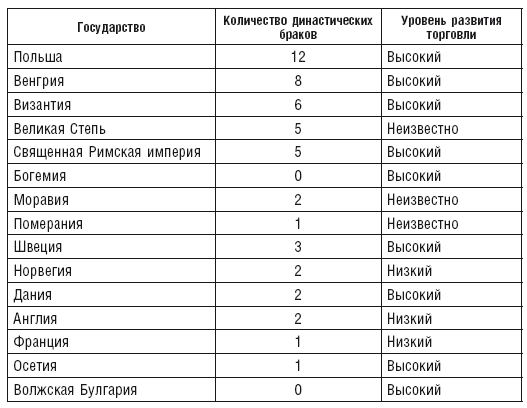

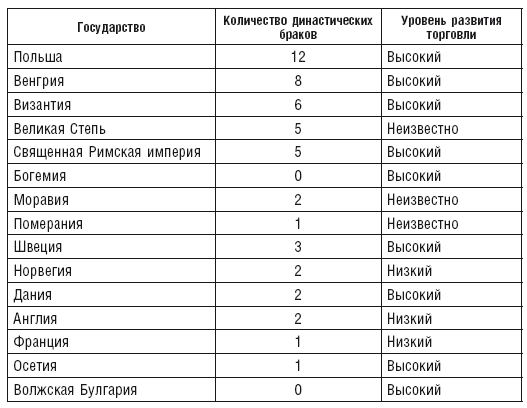

При этом, отмечает К. Раффенспергер, торговля и политика Древней Руси были тесно связаны. В подтверждение приведем здесь таблицу, которую историк дает в своей статье «Russian Economic and Marital Policy: An Initial Analysis of Correlation». Данная таблица показывает взаимосвязь между уровнем развития торговли и количеством династических браков между Русью и другими государствами и народами.

Таблица 1

Рассматривая результаты, полученные в таблице, автор указывает, что в случае Волжской Булгарии высокий уровень торговли не мог подкрепляться династическими браками из-за религиозных различий, так как булгары были мусульманами.

Что касается высокого уровня торговли между странами, несмотря на отсутствие династических браков с Богемией, то исследователь предполагает следующее: либо запрет на браки с русами со стороны германского императора, чьими вассалами были богемские короли; либо нежелание русов, в связи с отсутствием выгоды; либо связь с королевской династией Богемии не напрямую, а через браки с моравскими правителями, которые были вассалами Богемии. Однако впоследствии он отвергает эти объяснения, как бы оставляя простор для будущих исследований. Также можно отметить и то, что К. Раффенспергер никак не объясняет, почему Рюриковичи, судя по таблице, так редко вступали в браки с представителями Швеции и Дании, несмотря на происхождение русской династии (по его же мнению) и на высокий уровень развития торговли между странами.

Наконец, третьим аспектом, связывавшим Русь и Западную Европу, была религия. По мнению К. Раффенспергера, существовали различия между византийским и римским христианством, но при этом они не перерастали (в XI–XII вв.) оппозицию Восток – Запад, это произошло лишь позднее, в результате чего это противостояние перенесли и на более ранние эпохи. На самом деле, в средневековой Европе была «мешанина микрохристианств», по выражению Питера Брауна. Он утверждает, что до папской реформы Григория VII конца XI–XII в. существовало множество региональных версий христианства, и приверженцы каждой считали себя приверженцами истинного христианства. Русь же занимала промежуточное положение между многочисленными королевствами, двумя империями и по крайней мере тремя микро-христианскими регионами. Целью правителей русов было создать собственное могущественное и независимое государство, поэтому подчинение, политическое, военное или религиозное, не представлялось возможным. Чтобы поддерживать свою независимость и создать собственную версию христианства, правители Руси использовали опыт своих западных соседей.

Таким образом, Русь была физически и политически ближе к Скандинавии, Польше, Священной Римской империи и Венгрии, чем к далекой Византии, от которой ее отделяло не только Черное море, но и степи.

Физическая удаленность Руси от Византии также объясняет тот факт, почему Русь никогда не была среди приоритетов византийской политики и почему в источниках ей уделяется довольно мало внимания. Так, например, Анна Комнина в «Алексиаде», хронике правления ее отца Алексея Комнина (1081–1118), вообще не упоминает о Руси. В то же время Русь постоянно упоминается в различных европейских источниках того же периода.

Рассматривая взгляды указанных англо-американских авторов на развитие древнерусской государственности в XI – начале XII в., можно увидеть, что, помимо описания известных по источникам событий, вроде гражданских войн между сыновьями Владимира, правления Ярослава Мудрого и его сыновей и последующей борьбы за киевский стол, победителями из которой вышли Владимир Мономах и его потомки, особое внимание уделяется развитию системы наследования главного княжения, а также появлению на Руси первого правового кодекса. Также все указанные авторы отмечают развитие культуры, которое выражалось в первую очередь в строительстве новых церквей и распространении христианства. Наконец, отмечается и все возрастающее значение Руси на мировой арене и расширение ее экономических связей, в первую очередь со странами Западной Европы, связь с которой особенно подчеркивается К. Раффенспергером. Все это позволяет многим авторам утверждать, что Русь в указанный период достигла своего расцвета.

С другой стороны, почти ничего не говорится о государственных структурах Руси того периода, за исключением дружины, о которой С. Франклин пишет, что ядром ее была «малая дружина», личные телохранители князя, но, кроме того, дружина отождествлялась с княжеским двором (во всех смыслах слова) и формировала ядро княжеской администрации. Возможно, на каком-то этапе дружина отвечала эгалитарному идеалу воинского братства, в котором князь был первым среди равных, но поскольку сложность управления княжествами росла – особенно это касается старших князей, – то в дружинной среде возникали свои внутренние иерархии, свое разделение функций и обязанностей. Были старшие члены – бояре – наряду с рядовыми дружинниками (отроки), которые формировали младшую дружину. Бояре занимали военные, придворные и административные должности, от воеводы до кормильца (глава княжеского хозяйства), тиуна и тысяцкого. Другие должности включали ключника, бирича (судебный пристав), а также печатника и писцов. Однако в среде военной элиты разница между военными и административными должностями не всегда видна: например, мечник, согласно новгородским надписям, мог быть сотрудником фиска или сборщиком дани. Также и Р. Пайпс считает двор князя аппаратом управления. За пределами своих личных владений князь не имел практически никакой власти. Жители были обязаны лишь платить налоги и при этом могли уехать жить в другое княжество, и это право было закреплено в договорах между князьями.

В дальнейшем, в XII–XIII вв., происходит постепенный распад единства Киевской Руси на уделы. М. Димник пишет: «После закрепления уделов за ветвями династии, удельные князья также стали принимать титул великого князя. Династическая столица была общей собственностью всей ветви династии, и владеть ей мог только тот, чей отец занимал княжеский стол. Такая система наследования была скопирована с киевской, учрежденной Ярославом. Соответственно, поскольку правитель Киева признавался великим князем, правитель династической столицы, по аналогии, также признавался великим князем конкретного княжества. Таким образом появилось два уровня великих князей: первый – великий князь Киева, второй – великие князья династических столиц. Все удельные великие князья должны были приносить клятву верности великому князю Киева, как старейшему среди них». Различные уровни княжеской власти он описывает следующим образом: «На самом низу социальной лестницы находились изгои, князья без княжеств. Затем шли вотчинные князья, получавшие земли для управления, как правило, от своих отцов. Над ними стояли удельные князья, управлявшие династическими столицами и поставленные великим князем Киева (Владимир Давыдович, которого Всеволод Ольгович Киевский поставил править Черниговом). Над ними стояли старейшие князья ветви династии, которые правили династическими столицами по праву старшинства (Ярослав Всеволодович во Владимире). Далее шел великий князь Киева, назначенный старейшим князем династии (Глеб, младший брат Андрея Боголюбского). Над ним стоял старший князь и удельный великий князь, который контролировал великого князя Киева по праву старшинства (Давыд Смоленский, контролировавший Рюрика Киевского). Далее – великий князь Киева, обладавший реальной властью, но являвшийся младшим соправителем из-за того, что не был старейшим князем (Изяслав Мстиславич и его дядя-соправитель Вячеслав Владимирович). Далее – великий князь Киева, который был лишь номинальным соправителем (Вячеслав). Далее – великий князь Киева, обладавший реальной властью, но имевший старшего соправителя, который не контролировал киевские земли (Святослав Всеволодович). Далее – великий князь Киева, который занимал это положение благодаря своей собственной силе, но при этом принесший клятву верности другому старшему князю (Рюрик Ростиславович, подчинявшийся Всеволоду Большое Гнездо, старейшему князю Мономашичей). Наконец, великий князь Киева или Владимира, бывший при этом старейшим князем династии (Ярослав Мудрый и его сыновья, Владимир Мономах, Мстислав Владимирович и т. д.)».